全面改革!國家科技獎勵體系,再迎調整

2023-03-28 15:15:14

作者:青塔 來源:青塔

分享至:

日前,科技部印發《社會力量設立科學技術獎管理辦法》。

辦法共六章三十五條,進一步明確了社會科技獎的原則導向、設立要求、運行機制、監督管理等內容,并提出了由科學技術部門編制、統一公布、動態管理社會科技獎目錄等指導服務事項。

不久前的2月,《省、部級科學技術獎勵管理辦法(修訂草案征求意見稿)》出爐,擬重新定義省部級獎勵,取消省級保密項目,進一步完善提名、受理、評審、監督以及獎勵撤銷等環節。

近年來,隨著國家科技體制改革的不斷深入,國家科技獎勵體系正經歷著一場自頂向下的變革。

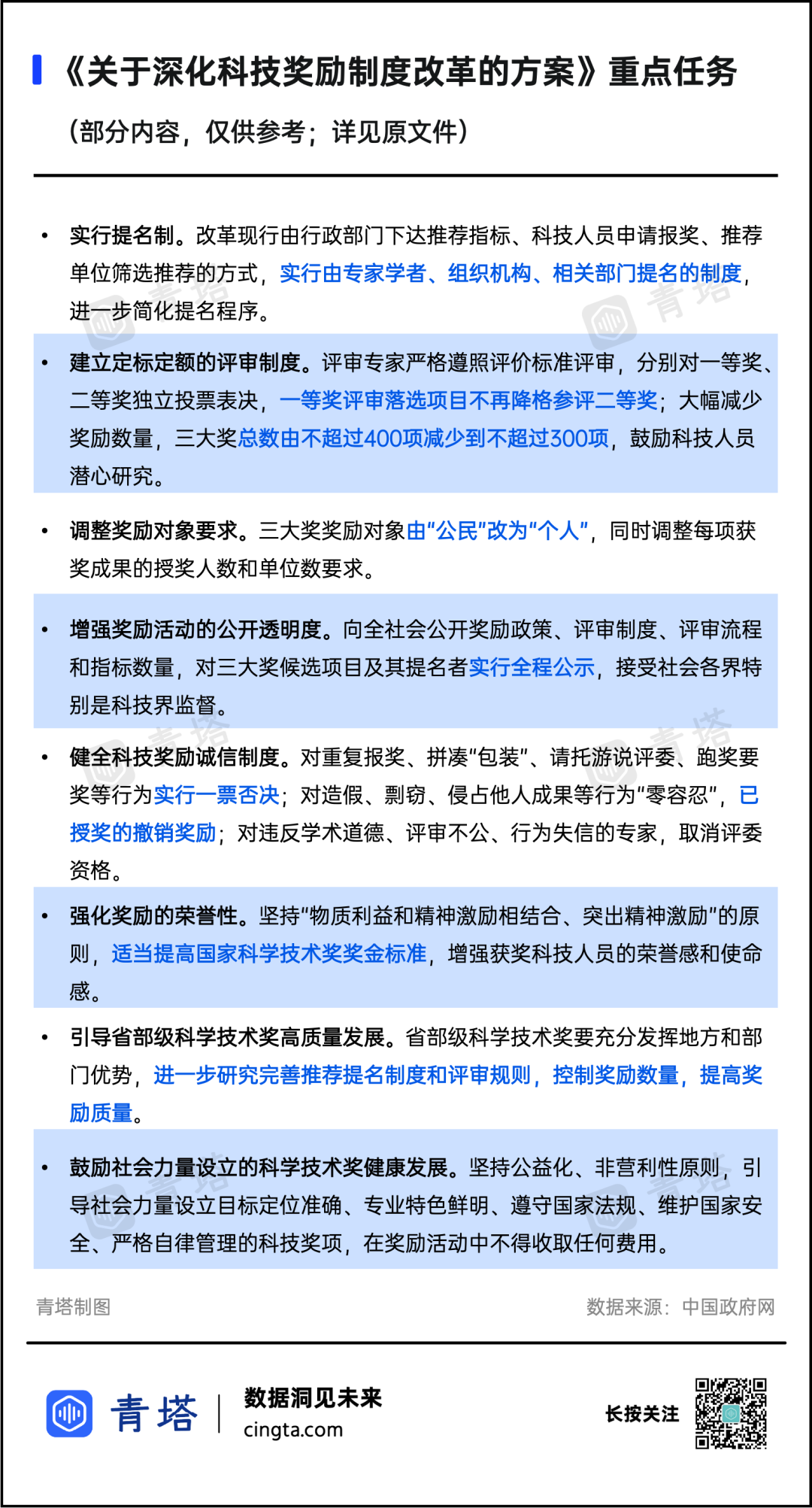

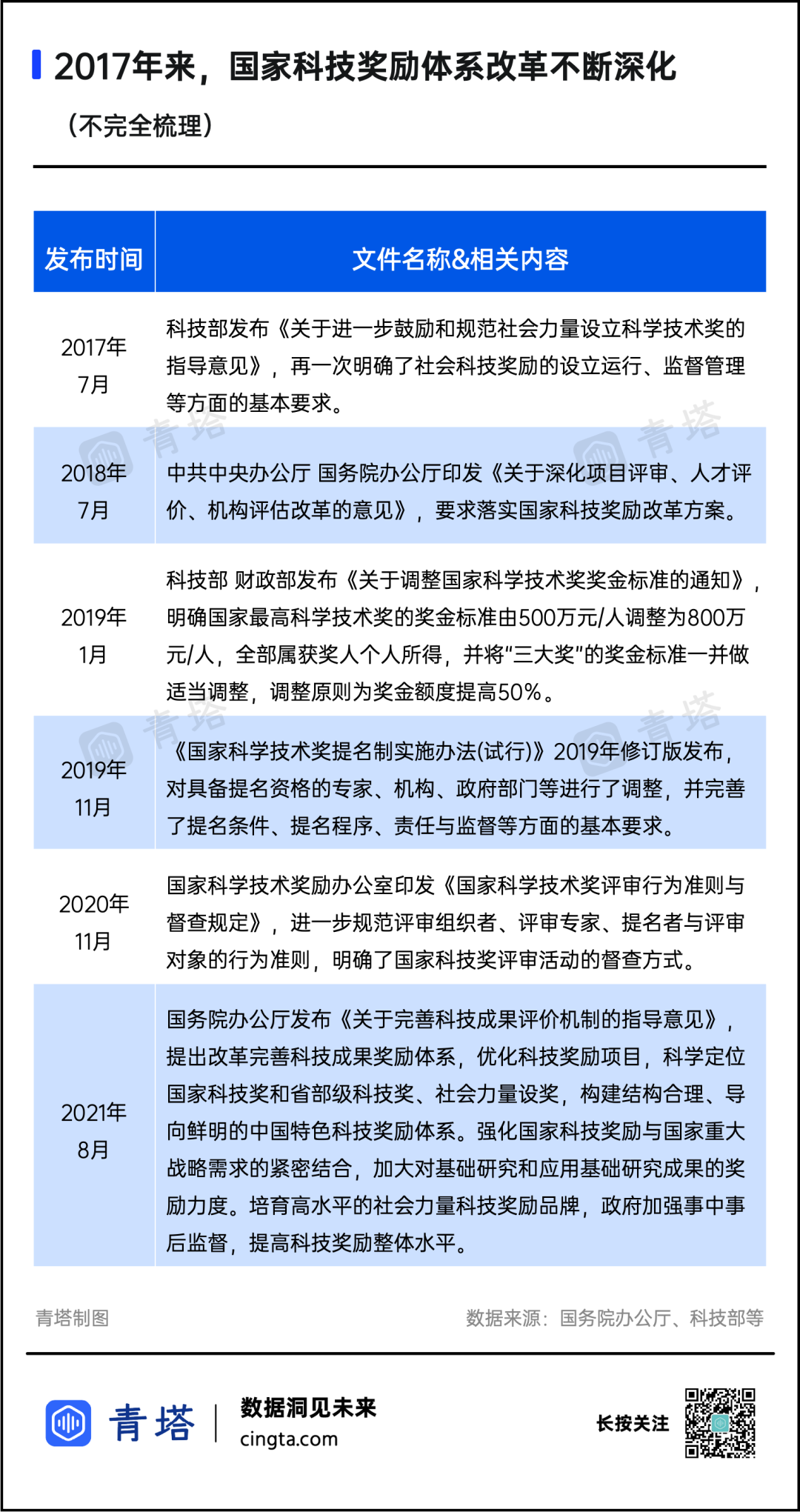

自頂向下的改革

早在1999年,國務院、科技部便曾對國家科技獎勵制度進行過全面的改革,發布實施了覆蓋國家科技獎、省部級科技獎到社會力量設獎的多項法規。2003年,科技部又發布實施了《關于受理香港、澳門特別行政區推薦國家科學技術獎的規定》。至此,一個相對完整、層次鮮明的國家科技獎勵體系基本成形。隨著運行的時間日久,原本的國家科技獎勵體系,漸漸滯后于新的時代發展要求,急需調整完善。2017年,《關于深化科技獎勵制度改革的方案》發布,對國家科技獎勵提出正式實施提名制、建立定標定額的評審制度、調整獎勵對象要求等舉措,同時要求引導省部級科學技術獎高質量發展,鼓勵社會力量設立的科學技術獎健康發展。作為對改革方案的延續,2020年修訂的新版《國家科學技術獎勵條例》,落實了科技獎勵由“推薦制”調整為“提名制”的要求,并強調科技獎勵誠信體系建設,加大了監督懲戒力度,對學術不端者實行“一票否決”。2021年8月,《關于完善科技成果評價機制的指導意見》再次明確:堅持公正性、榮譽性,重在獎勵真正作出創造性貢獻的科學家和一線科技人員,控制獎勵數量,提升獎勵質量。調整國家科技獎評獎周期。隨著獎勵數量的嚴格控制,各層次科技獎勵的含金量將不斷升級。據了解,2020年度國家三大獎的授獎率,已下降至14.9%,其中進步獎特等獎、一等獎數量較2019年減少20%。此外,國家科技獎勵體系注重實際貢獻、向關鍵領域傾斜的導向也在進一步強化。《省、部級科學技術獎勵管理辦法(修訂草案征求意見稿)》中提到,擬按照精簡原則,嚴控數量、提高質量、優化程序、突出特色,鼓勵原始創新和關鍵核心技術攻關。新的《社會力量設立科學技術獎管理辦法》則指出,國家鼓勵國內外的組織或者個人設立科學技術獎,支持在重點學科和關鍵領域創設高水平、專業化的獎項,鼓勵面向青年和女性科技工作者、基礎和前沿領域研究人員設立獎項。下一步,隨著《國家科技獎勵條例實施細則》等一系列配套文件陸續出臺,我國的國家科技獎勵體系,或將迎來一派全新的面貌。“提高質量、減少數量、優化結構、規范程序”,是近年來國家科技獎勵體系調整的重要思路。而這樣做的目標之一,在于驅動科技獎勵回歸學術初心。作為我國科技政策、人才政策的重要組成部分,科技獎勵在激勵科技人員創新熱情、助力科技強國建設等方面,發揮著不可或缺的作用。這其中,作為重大科技突破策源地的高校,在2010-2020年度,共斬獲了67%的國家自然科學獎和72%的國家技術發明獎,并榮膺79項國家科學技術最高獎或“國家三大獎”中的一等獎、特等獎,為我國尖端科技和經濟社會發展作出了卓越的貢獻。然而,在很長一段時間里,科技獎勵往往與學科評估、人才評價、學位點設置甚至院士評選掛鉤,導致一些科研人員對獎項趨之若鶩,把榮譽變成了功利,偏離了科技獎勵的本來目的。一方面,隨著科技獎勵種類、數量的不斷增加,獎項灌水、含金量下降、設獎定位模糊等問題難以避免,損害著科技獎勵的公信力與激勵作用。另一方面,為了在獎項評審中“脫穎而出”,成果打包拼湊、重復報獎、請托評委、造假剽竊等痼疾,也在悄然滋生。科技獎勵的獲得,必須要有拿得出、立得住的硬成果,更要經得起時間的檢驗。要想營造有利于科研人員潛心致研的環境,保障科技獎勵的權威性與公平性,促進重大原創性成果產出,國家科學技術獎勵體系的調整,同樣勢在必行。眼下,新一輪的國家科學技術獎提名工作,正在等待帷幕拉開。國家科技獎勵體系的進一步改革又將如何深化?一切答案,我們等待時間來揭曉。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。