1959年在河南偃師二里頭村發現了夏代宮殿遺址,出土了鼎、斝、爵、盉等最原始的青銅器。中國青銅文化源自夏代晚期,其后在長達1500余年時間的夏、商、周時期,古代工匠創作制造了許許多多各種用途、各種器形的青銅器,中國青銅文化得到了輝煌的發展。作為青銅文化載體的青銅器在幾千年的傳承過程中,大多數出自墓葬、遺址或者窖藏。不同的儲藏條件、不同的儲藏環境造就了青銅器表面不同結構、不同外觀效果的銹蝕物。

下面就匯總一下青銅器銹蝕種類及處理方法:

一、銹蝕的分類

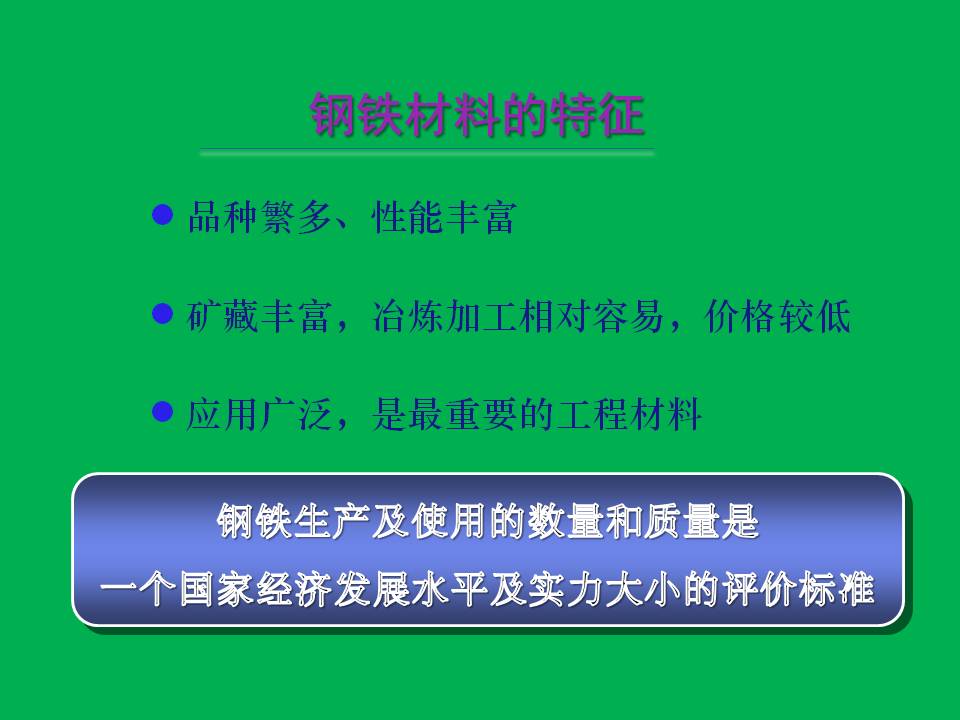

1.皮殼

也稱為貼骨銹,是青銅器在不同的存在環境中與周圍的多種化學物質長期發生作用,在其表面生成的一層氧化膜,皮殼色澤溫潤,質感厚實,有棗皮紅、綠漆古、黑漆古、黑綠、黃綠等多種皮殼(如圖一的(1)(2)(3))。

圖一(1)黑綠皮殼效果

圖一(2)黃綠皮殼效果

圖一(3)棗皮紅皮殼效果

2.薄銹

薄銹指單層銹,多數呈現出深淺不一的祿銹,比如寶雞眉縣青銅器窖藏出土的青銅器表面銹蝕以綠色為主,也有一些青銅器表面的薄綠銹體中混雜有藍銹、黑銹、土銹和紅銹(如圖二)。薄銹多出于青銅器窖藏,窖藏出土的青銅器由于沒有與土壤直接接觸,屬于封閉環境中的大氣腐蝕,而青銅器在缺氧的弱的和中等濃度的非氧化性酸中都是相當穩定的……這就是寶雞眉縣窖藏出土青銅器表面銹蝕薄,甚至在有些青銅器表面沒有任何銹蝕,顯示出青銅金屬光澤的原因。

圖二 戰國提梁盉薄銹效果

3.厚銹

厚銹多出自北方地區,以河南安陽地區出土青銅器最為明顯。厚銹層次多,銹色多樣,在最底層的皮殼上面通常分布有紅銹、淺綠銹、深綠銹、土銹等銹層,銹蝕的層次感非常明顯,而且銹體堅硬(如圖三(1)(2))。

圖三 (1)婦好偶方彝厚銹效果

圖三 (2)商代青銅卣厚銹的斷面

4.發銹

發銹是從青銅器銅胎基體里產生的銹蝕,"發"即膨脹之意,這種由內向外形成腐蝕會把青銅器基體表層頂起來,在青銅器表面形成一個個銹泡。(如圖四)

圖四 發銹效果

二、銹蝕的性質

1.無害銹

通常把化學性質穩定銹蝕稱為無害銹,皮殼和一些質地堅硬的銹蝕,如黑色的氧化銅、紅色的氧化亞銅、綠色或藍色的堿式碳酸銅等均屬于無害銹。綠色銹體在5倍放大鏡下觀看,綠銹晶瑩剔透猶如翡翠,有透明的感覺。

2.有害銹

青銅器有害銹的化學成分主要是氯化亞銅(CuCL)和堿式氯化銅[CuCL2 3Cu(OH)2],堿式氯化銅是青銅病粉狀銹的主要成分。粉狀銹質地酥松,呈粉狀淺白綠色(如圖五)。這種銹的危害性極大,可以把青銅器腐蝕成一堆銅銹,又被稱之為青銅器的癌癥。另一種有害銹就是發銹,這種銹由內向外發展,能把青銅器紋飾頂起來,而銹泡一旦脫落,就會在青銅器表面形成坑洞,這兩種銹都會對青銅器基體和紋飾造成較大的傷害,嚴重破壞文物信息。因此,粉狀銹與發銹是青銅器保護和銹蝕處理的重要研究課題。

圖五 粉狀銹

三、銹蝕去除的原則和處理方法及防治

對于無害銹,在不影響研究銘文、紋飾的情況下應盡量保留,這些青銅器表面無害的皮殼和紅斑祿銹體現了文物的歷史滄桑感和美感,而且化學性質穩定,不應該去除。

對有害的發銹處理時,應先對青銅器進行干燥處理,然后涂抹青銅器封護劑進行滲透,使發銹部位與外界空氣隔絕,同時還要把青銅器置于溫濕度可控的環境中,使其處于一個相對穩定的狀態。

對于粉狀銹的處理,目前還沒有一個可以從根本上解決的方法。比較常用的有剔除法和置換法兩種。剔除法是用工具或機械把器物表面的粉狀銹剔挖和清除干凈,然后用樹脂膠填補隨色。置換法是用5﹪的倍半碳酸鈉溶液浸泡青銅器,把氯離子置換到溶液中,然后清洗封護。有關青銅器銹蝕的研究結果表明,青銅器在埋藏的環境中,無論是處于南方的潮濕飽水或是北方的干旱缺氧環境中,在底下幾千年后出土的文物大都沒有青銅病,粉狀銹的產生出現青銅器出土以后。這是由于青銅器出土后原來封閉穩定的環境發生改變,從而處于更為復雜的大氣中,加之保存條件欠缺,最終導致青銅病害粉狀銹的產生。

因此,預防青銅器粉狀銹的最有效和最基本的方法是給青銅器提供一個溫濕度可控的環境,相對濕度要低于35﹪。也可以在青銅器表面涂上一層封護劑,使其與空氣隔絕,切斷腐蝕源,從而達到保護的目的。

責任編輯:李玲珊

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-82387968

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414