最近南海問題也是越發的火熱,不知大家還記不記得那艘菲律賓坐灘在我國仁愛礁的小船?在所謂的一紙仲裁出來之后,菲律賓想拉維修加固的材料去補船顯然是不可能的事情,眼看這船是千瘡百孔,搖搖欲墜啊,我們的海監只要攔截好菲方,自有神秘的大海力量(生銹)送他們回家。

中國海監攔截菲方補給船

今天我們就來聊一聊關于軍艦生銹的話題。

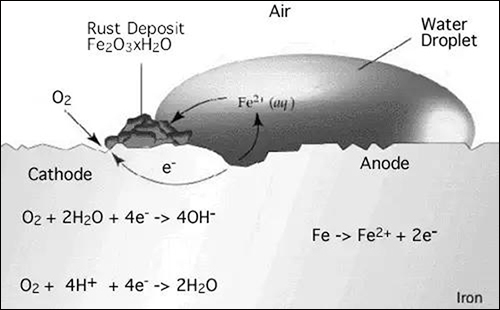

生銹是怎么回事

鋼鐵會生銹是我們非常熟悉的生活常識,尤其是身在南方的童鞋,買輛新自行車騎上一段時間,車上的鐵質部件就會出現銹跡是再正常不過的現象了。所謂“生銹”,實質上是一種電化學反應,因為所有鋼鐵都是以“鐵碳合金”為基礎的,鐵原子和碳原子會有電位差而形成無數微小的“原電池”,鐵原子為負極,碳原子為正極,也就是說鐵失去的電子流向了碳。

不過光是有“原電池”并不必然會生銹,這還得加上水這個“中介”才行,人們的日常生活經驗也是如此——越潮越濕越容易銹。為什么說水是“中介”呢?因為實際上導致生銹最終發生的,是溶解于水中的氧。氧原子在水中與水分子以及原電池提供的電子發生反應,產生帶負電的氫氧根。此時已經變成帶正電的鐵原子會更活潑,很容易與之反應,生成氫氧化鐵和三氧化二鐵的水合物,這就是我們看到的鐵銹。如果水中含有其它電解質,這個過程會加快,也就是說在海水中,鋼鐵將會被更快地腐蝕。

回頭看看這個過程,就會發現生銹要具備兩個條件:

一是要形成“原電池”

二是要有溶于水的氧

假如有一塊百分之百的純鐵放在水中或者普通鋼鐵放在百分之百的純水中(什么也沒有溶解在里面),都不會生銹。不過要用這種辦法來防銹并不可行,因為太脫離實際了。

“被動防御”的涂料

生銹顯然是一件非常討厭的事情——鋼鐵的基體被腐蝕了,強度就會下降,要是銹穿了,整個船都會垮掉。鐵銹還會對活動部件產生阻礙,或者堵塞管道,對人的健康也有害,最后還影響外觀。那么,有什么好辦法能不讓鋼鐵生銹嗎?其實絕對阻止生銹是辦不到的,人們能做的只能是讓這個過程減緩或程度降低,這個嘛還可以想想辦法。

曾經的“科幻戰艦”朱姆沃爾特號驅逐艦(Zumwalt)的甲板由于缺乏保養如今已是銹跡斑斑——防銹這個問題和其它高科技同等重要

第一個辦法就是隔絕接觸——只要接觸不到水,生銹的過程自然就不會產生了。這個套路其實大家也很熟悉,刷漆就是一種“隔絕”方法——汽車、防盜門、鐵箱子……都會刷上一層油漆來達到這一目的。但對于航行在大海中的船舶和軍艦來講,可不是簡單抹上“油漆”就可以了,事實上軍艦以及普通民用船只上所使用的“油漆”應該稱為“涂料”更為合理,因為其成分、種類和功用都與普通油漆有較大差別,但習慣上仍被叫做“漆”。

艦艇防腐蝕涂料以環氧瀝青涂料、氯化橡膠涂料和醇酸涂料為主,當然,這些拗口的詞大家也不用去記,你只需明白一點——在船或軍艦上,不同的部位要刷上不同的涂料就行了。比如,船體上最易腐蝕的部位是水線間船殼,此處由于處于干濕交替條件下,氧氣充足,最易腐蝕,因此用于水線交界的涂料要求能抗海浪沖擊和冷熱干濕循環;水線以下則會有不能附著海生物的要求(會增加阻力,影響聲納效果);如果是儲存飲用水的艙室,則要求不能有毒,并且要盡量使用時間長;甲板涂料要耐磨,如果是飛行甲板還要耐高溫等等,現在用于水線以上部分的涂料還有偽裝和隱身吸波的要求。

艦用涂料很容易被人忽視,因為它并不像導彈、火炮和雷達那樣顯眼,最多只是讓人看個顏色,但這方面的科技含量和耗資水平并不一定比那些更引人注目的一線裝備少——對于一艘船來講,在涂料上的花費最多可占到其成本的30%,這與我們平時對油漆的“低價值”印象形成了鮮明對比。一輛汽車或一扇門,無論用怎樣貴的油漆,也不會占到如此高的比例。之所以會這樣,是因為惡劣的海洋環境對涂料提出了更高的質量要求,自然也就不可能便宜,就如同一個普通鐵箱跟保險柜的差別一樣。

“主動進攻”的保護

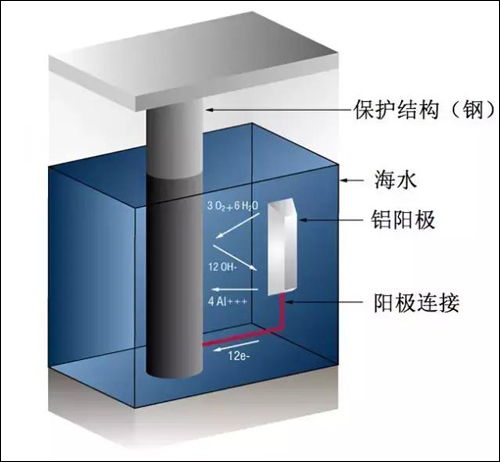

給軍艦刷涂料是一種相對被動的方法,而根據生銹的原理,還可以沿著另一個套路來防銹,那就給鋼鐵找一個“替死鬼”,這就是“犧牲陽極法”(sacrificial anode)。

這種方法實際上是找一種比鐵更活潑的金屬(常用的是鋅陽極,現在也有鋁合金陽極),與鐵原子形成原電池——鋅(鋁合金)扮演了原來鐵原子的角色,鐵原子扮演了原來碳原子的角色,這樣一來,被腐蝕的便是鋅(鋁合金)了,而鋼鐵基體則受到了保護。簡單地講,可以理解為更活潑的金屬率先被氧化,相對不活潑的鐵就得以保全了。

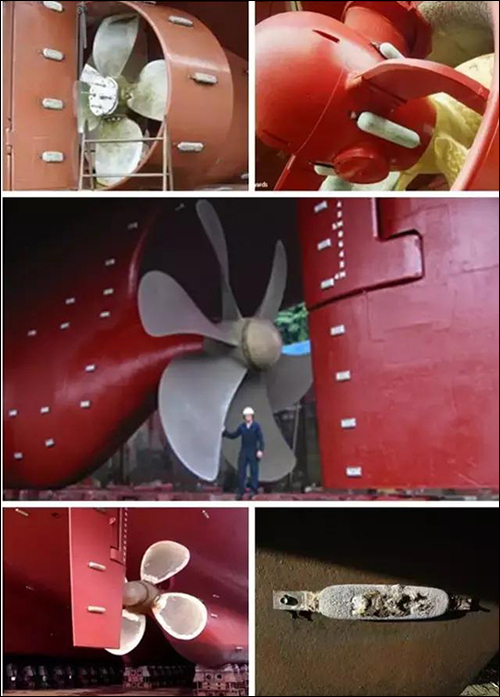

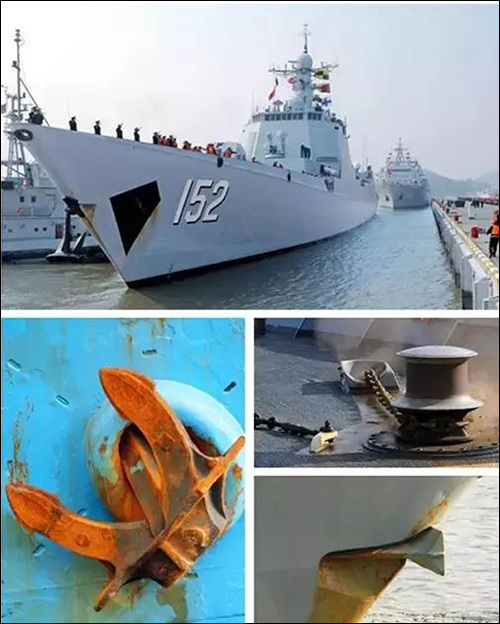

每一塊被“犧牲”的陽極只能防守一定的面積,所以水線以下的船殼需要“貼”上很多塊,當這些陽極變成右下角那種模樣時,就需要更換了。

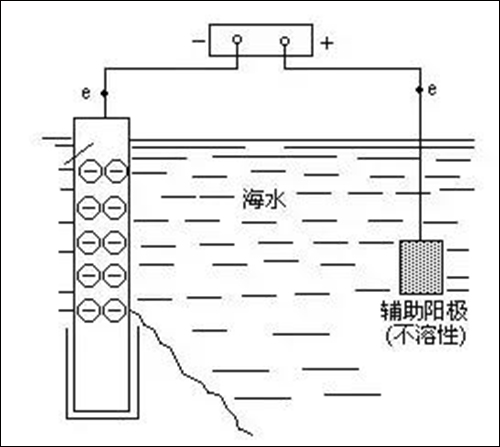

此種招數其實由來已久,最早的紀錄是在1824年,英國人就曾把鋅板安裝在一艘船上來防銹。除此之外,還有一種更加“主動”的辦法——外加電流。在鐵碳形成的原電池中,鐵因為失去電子而變成了“蓄勢待發”的帶正電離子,遇到帶負電的氧或氫氧根,自然“一拍即合”形成鐵銹。要是有辦法把鐵失去的電子補上,鐵參與反應的“沖動”就沒那么強了,這個反應也就不會發生。

簡單地講,“外加電流”就是用一個恒電位儀加上一個輔助陽極,與船體和海水構成一個回路,達到向船體提供電子,降低鐵元素活性的目的。50年代末期,美國海軍開始在潛艇上進行了外加電流陰極保護的試驗,首先運用在核潛艇“海狼號”上。之所以先在潛艇上用,是因為把鋅(鋁合金)陽極“貼”潛艇外殼上會導致航速和靜音方面的問題。數年后,經過檢查證明,這種主動出擊的辦法非常有效——水下部分無明顯銹跡,焊縫和殼板基本上完好無損。

目前發達國家海軍的現役艦艇基本上都有外加電流保護裝置,國內一些潛艇也成功地采用了這種技術,主要用于保護潛艇的非耐壓殼及推進器。這種方法的好處是從根本上消除了產生銹蝕的誘因,也比較環保,如果運用得當可以做到不加涂料也不生銹。但這實際上是不可能的,因為這種方法要用電,一旦停電,腐蝕還會繼續發生,所以無論有沒有“外加電流”,船至少還是要“刷漆”的。對于常規潛艇來講,這個電還得算著點用,核潛艇這種“土豪”就可以不考慮了。

需要注意的是,如果這個“外加電流”的方向反了,不僅起不到防銹的作用,反而會大大加速銹蝕——電流方向反了就意味著把鐵原子中的電子大量抽走,參與電化學反應的鐵離子一下就增加了很多,那銹得將不是一般地快。不要小看這個問題,如果銹蝕危及船舶的主要承力結構,整艘船都要報銷。因此,在船上用電,或者是在造船期間的焊接過程中,還得注意著點。

當個水手不容易

給軍艦刷上涂料,接上電流,并不代表可以從此高枕無憂了。前面已經講過,生銹無時不刻不在產生,以上措施不過是減緩其速度罷了,更何況這些措施本身的可靠性也不是百分之百,特別是涂料,或者叫油漆,最容易出問題,因為它完全是被動防守,無論事先刷得再好,也會因為磕碰、冷熱交替、海浪沖刷或者一些小瑕疵而造成剝落、點蝕等情況,這時候,最有效的防銹方法,還得是靠人。

對于每一個水兵,或者民用船上的水手來講,無論在港或是出航,只要在船上,每天的例行工作就是隨時檢查船上的生銹或損壞情況。如果發現了,就要標出來,然后把原來的涂料打磨掉,直到露出金屬為止,然后再按規程一層層地重新刷一遍。這是一件非常辛苦并且伴隨著噪音的工作,甚至帶點危險——打磨刷涂料都是手藝活,磨成什么樣,怎么刷都是有講究的,費勁不說,刺刺啦啦的聲音肯定是免不了,而且有些涂料有毒,吸入了粉塵或者皮膚接觸到了,嚴重時有可能會危及生命……但如果不做這些常規的保養工作,銹蝕的地方就會越來越大,最后會發展到整個構件都得被更換的程度。所以,即使是和平時期,水兵們也是要“拼命”的。

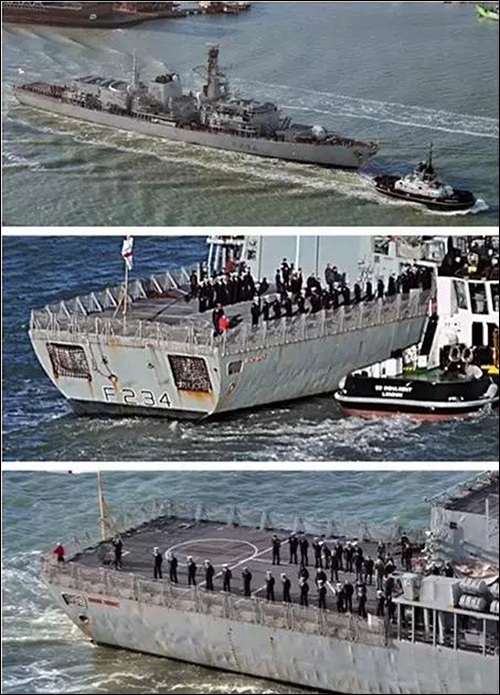

無論是年輕的中國海軍、百年老店不列顛還是財大氣粗的美帝,在生銹這個問題上并沒有什么一勞永逸的好辦法,在日常的維護保養上,都得用人海戰術,靠砂紙、刮刀、鐵錘和鐵刷來對付,如果要說有什么差別,那就是在干活時的防護裝具上——美國海軍的頭盔、防護罩、手套等明顯要齊全得多。不過干的活并沒有什么太大差別,有些美國水兵甚至自嘲為“海上油漆兵”,可見干這個工作的頻率不低。

如果在航行途中,單靠水兵只能對付船體內部或者甲板上的銹跡,對于船體外殼和水線以下的部分就沒轍了,只能等到進港或進塢才能處理。正常情況下,軍艦或民船一般每五年就要進干船塢保養。進塢后排完水,就會顯露出這些戰艦的另一面——布滿了銹跡、牡蠣、海葵……慘不忍睹的船底。

露出“底線”之后,就得把船底整個刮一遍,不只是要把附著物清理干凈,還要把原來的涂料都去掉,進行表面處理后再重新刷上新涂料。大船可以上機器,小艦小艇往往就直接用人工了。刮船底對于水兵來講可是一個非常苦逼的活,又臟又累,碎屑飛揚,有毒不說,還得小心隊友或自己的電動工具(電動刷、砂輪什么的要是碰到人……)。其實不要說小艇,就算是我國051型驅逐艦這種量級的軍艦,長期以來也是靠人力保養船底的,其中的辛苦往往不為人知。

除了幾年一次的干船塢保養以外,水兵們平時也不能閑著,雖然水線以下沒法弄了,但水線以上還得管——只要在港口停泊,就得趕緊修補船殼外的刮傷、磕碰傷和銹跡,或者清理錨鏈,重新上漆,這不只是為了美觀,更是為了不讓銹蝕擴大。當然,這個活只能在港口干,而且同樣不輕松,除銹、打磨、重新刷……這些程序一樣不少。即使是裝備上領先全球的美國海軍,水兵們也只能老老實實地來干這個體力加技術活。

有銹就是保養不好?

如果一艘軍艦長時間出海,由于清理不了船殼,所以有一些銹跡是難免的。上圖是2014年12月19日英國海軍“鐵公爵”號進入樸茨茅次港的情景,從照片的細節看,船殼上的銹跡非常明顯。“鐵公爵”號是1993年服役的老艦了,其略有凹凸的船體也顯示出了這一點,那么新造的軍艦是不是會好一點呢?

我國在亞丁灣執行護航任務的“益陽”號是一艘2010年服役的年輕軍艦,從這張照片上看,在水線、船尾和尾部側面,都仍然能看到一些銹跡和擦傷,這是長時間在海上執勤而無法修補造成的,但這些損傷和銹跡在港口停泊期間就要抓緊時間清理修復。

最容易出現銹跡的地方,是錨、錨鏈和錨孔。錨鏈在收放過程中很容易將漆磨掉,錨與船體也容易發生碰撞,再加上也經常要泡在海水中,率先生銹是自然的。船起錨后,海水會將鐵銹沖刷到船體上,形成很顯眼的一道銹跡。上圖是中國海軍“昆明”號啟程前往亞丁灣護航時的情景,出航前應該是做過足夠的保養,但錨孔處仍然難免有銹跡。

所以,判斷一艘軍艦是否保養得當,應該綜合來看。如果長時間航行歸來,艦體兩側、錨孔等人夠不著的地方有銹跡,是正常現象,但如果人夠得著的地方也是銹跡多多,那肯定是保養出了問題。比如上面這艘俄羅斯太平洋艦隊的“瓦良格”號巡洋艦(2014年5月到訪上海),就大致可以判斷其保養有問題——艦體兩側坑坑洼洼,甲板以上的導彈發射筒、雷達罩等處漆面脫落,銹跡斑駁,艦橋也是凹凸不平。據在開放日上艦參觀的我軍老兵觀察,“瓦良格”號上不光許多部位生銹,還有不除銹不打磨直接刷油漆的現象。雖然這是一艘1989年服役的老艦,但作為太平洋艦隊的旗艦,還是出訪,搞成這個樣子實不應該。

要是完全失去保養,軍艦會銹成什么樣?如果十年沒人管就是右下角那樣(英國普利茅斯號),要是二三十年沒人管,就會完全朽爛了……

與鐵銹的斗爭是各國海軍都要長期面對的問題,這也是一塊試金石,從中能看出各國海軍戰備水平和戰斗力的端倪。“瓦良格”號就反映了俄羅斯海軍缺少經費,士氣低落的現實,再加上軍艦又老,其戰斗力會是啥樣可想而知。反過來,如果保養得當,即使老家伙也一樣可以發威,在海灣戰爭中重新披掛上陣的“威斯康星”和“密蘇里”就很好的證明。我國也有將退役軍艦改為海警船的例子——倘若軍艦保養得很糟糕,是不可能繼續使用的。所以,可以這樣講——保養也是戰斗力!

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414