提起蘇聯和繼承者俄羅斯,很多人戲稱“戰斗種族”、“毛子”、“毛熊”。它的工業品也常被很多人看作粗線條或者“傻大黑”,還是精致的德國貨、美國貨更入“法眼”。誠然,蘇聯的工業品制造和設計思路迥異于德國、美國,但可以說是另一種美。

比如在蘇聯的支柱產業軍工上,有這樣一些例子:或許在新材料及其制備加工上與歐美有差距,但得益于鬼才般的設計,一樣性能卓越。

米格-25

這是一款極其特別的飛機,甚至可以說是一朵奇葩,它就是前蘇聯米高揚設計局設計的米格-25。

這是一種高空高速的截擊機,最開始是專門為了針對美國的“黑鳥”高空高速偵察機而制。研制成功后,它的高空高速性能甚為耀眼:最大飛行速度達3馬赫(一說3.2馬赫),可在24000米高度2.8馬赫持續飛行。是世界上唯二的超過闖過“熱障”(2.5馬赫)的,有人駕駛,正式交付的飛機(另一種是黑鳥)。

要說3馬赫有什么稀奇的?航天飛機分分鐘教你如何做機!

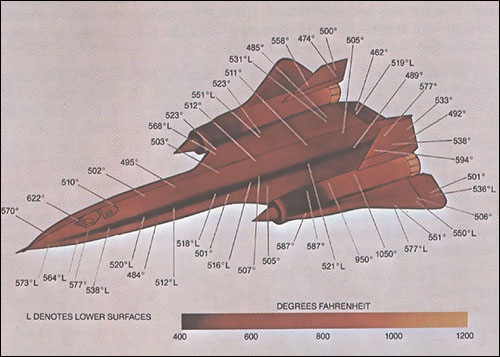

其實難度還是非常大的!超過2.5馬赫的飛機,都要面臨一個問題——“熱障”。所謂熱障,是高速飛行的飛機與空氣摩擦,導致機體外表溫度迅速上升。超過2.5馬赫之后,飛機表面溫度將超過200度,超過3馬赫則達到300度。

美國黑鳥偵察機在3馬赫速度下的機體表面溫度

要說300度也不是什么高溫,耐得了這個溫度的比比皆是。但對于飛機表面所使用的鋁合金來說,這就是致命溫度。即使是高強度的鋁合金,熔點也不過500度。超過300度的高溫,鋁合金的硬度會急劇下降,無法作為結構件,更何況還有高速帶來的壓強。

要用什么材料來解決這個問題?當時兩個超級大國交出了迥異的答案。

財大氣粗的美國佬用的是鈦合金。從性能上看,鈦合金的耐高溫性要比鋁高出幾個段位,其它性能也非常優越,自然是沒問題的。(其實也有問題,全鈦飛機只是看起來很美)

不過,鈦合金的加工工藝難度系數很高,即使是今天也沒什么太好的辦法。而且它還有個毛病——貴。蘇聯在鈦合金加工上略差,即使它的鈦礦藏豐富,而且沒有那么財大氣粗。(不過,要說蘇聯造不出全鈦飛機也不能這么絕對。后來也研制了T-4大量使用鈦合金的飛機,不過如果采用鈦合金,米格25可能要晚出來好幾年,造價太昂貴,不符合蘇聯的風格)

鋁合金用不了,鈦合金做不到,該用什么材料為好?蘇聯設計師們想到用不銹鋼。

用不銹鋼作為機體材料,長期以來是米格25的秘密。歐美一直以為米格25也用的是鈦合金,直到一名蘇聯飛行員架機叛逃,才恍然大悟。

為什么歐美沒有想到用不銹鋼?

不銹鋼耐300度溫度自然不在話下,不過它實在太重了。鋼的密度為 7.9 噸/立方米,幾乎是鋁合金(2.7 噸/立方米)的三倍,鈦合金(4.5 噸/立方米)的一倍多。

因此,鋼作為大規模機身材料的時間很短。早在戰斗機誕生的早期,飛機機身就拋棄鋼材投向鋁合金懷抱。

米格25的機翼除了前緣部分為鈦合金外,機翼主體結構均使用鎳基不銹鋼材料,采用全焊接成型的復雜鋼結構。機翼的內部結構和型材也大都使用鎳基不銹鋼板材。

為了盡可能減重,米格25機身做得比較薄,即使是這樣,它仍然有空重達到了 19.6 噸。夸張一點地說,米格25就是一坨能以3馬赫飛行的不銹鋼。

重是重了點,而且從造型來看,確實太丑了點,比起美國黑鳥那差得不是一星半點。不過,蘇聯人不在乎這個。

黑鳥造型之犀利,你很難想象這是50年前的古董

不同于美國黑鳥,米格25是成本、性能和使用平衡的產物,不僅在飛行速度和飛行高度上不逞多讓,在成本、使用上更是甩前者幾條街。

鈦飛機自然要比鋼飛機貴很多,所以黑鳥一直沒有量產。而米格25則成為一款大規模使用的飛機,總產量數以千計,不但蘇聯裝備,還外銷他國。

不只是造價高,黑鳥的維護保養還非常繁雜、高昂,無法承擔高強度作業。而米格25可以直接停在外面承受風吹雨打,不但高強度使用不在話下,維護保養難度也非常低。

由于未能解決材料受熱膨脹導致燃料泄露,黑鳥需要采用高燃點的燃料,而且往往需要在升空后,經過空中加油。這在米格25來說也沒這回事。

雖然眾多黑科技傍身,黑鳥自服役起也確實做到了來去自如未被擊落,(雖然米格25設計之初就是為了攔截黑鳥,不過性能上確實差一些,攔截并不成功),但高大上的黑鳥但卻有很大比例因為故障而墜毀。

雖然,米格25沒有黑鳥那樣可以在3馬赫下長期飛行,也因為太重作戰半徑比較窄,中低空機動性較差。但它同樣可以攀爬到與黑鳥同等水平的高度,而且同樣可以借助高空高速來去自如完成偵察任務。

蘇聯設計師們合理解決問題的主要矛盾和次要矛盾,合理利用現有的材料和技術,最終打造出一款可以出色完成截擊和偵察任務的飛機。

三明治坦克裝甲

說起蘇聯的坦克,經常流傳著它與德國坦克對比的說法。二戰時期,德國的虎式、豹式、虎王坦克制作精良、性能卓越,但仍然被性能不如的蘇聯坦克消滅。究其原因,德國坦克成本太高、工藝復雜、生產工時太長,而蘇聯的T-34坦克性能略遜,但成本較低、工時短,操作也簡單。拖拉機廠改造之后就能生產,工人直接就可以開上戰場。這種說法也曾側面印證了蘇聯軍工對性能、使用、成本均衡的追求。

不過,二戰之后的蘇聯坦克,同樣在材料和工藝等整體工業水平并不占優的情況下,創造性地使用“三明治”裝甲結構,在坦克裝甲上獨領風騷。

從坦克誕生到二戰結束,世界上的坦克大多采用均質鋼裝甲。但在20世紀50年代,聚能裝藥破甲彈的誕生和大規模應用,均質鋼裝甲走到了盡頭。裝備了聚能裝藥戰斗部的反坦克導彈和火箭筒的破甲能力達到了300毫米。如此一來,單純依靠增加均質鋼的厚度,已經無法抵抗反坦克武器,因為過厚的裝甲,會讓坦克太重失去戰斗力。

在嚴峻的形勢下,蘇聯鋼鐵研究院著手研發新型的裝甲,打造出一種“鋼+夾層材料+鋼”的“三明治”裝甲結構。這種新型復合裝甲,比西方復合裝甲足足早了十來年。

三明治的核心是夾層材料。他們找到玻璃纖維。玻璃纖維強度高、密度低、耐高溫,同時具有沖擊韌性高、熱穩定性好、耐腐蝕等優點,而且價格低廉。

因此,蘇聯T-64A坦克車體首上裝甲就采用了80毫米的高硬度合金鋼+105毫米的硅化石英玻璃纖維+10毫米的含鉛內襯+20毫米的高硬度合金鋼。并且通過實驗發現,復合裝甲的傾斜角度和復合夾層的密度對裝甲防護能力有很大影響。最后,他們將裝甲以22度大角度鋪設,以達到最佳防御效果。

裝備這種復合裝甲的T-64A對穿甲彈、破甲彈、碎甲彈都有很好的防護,T-64A對抗高速動能彈和破甲彈的能力可達410毫米和500毫米。

借助這種先進的復合裝甲理念,使得T-64A可以摒棄厚重的均質鋼裝甲。36.5噸的重量與中型坦克相當,卻具有重型坦克的火力和防護能力,從而消除了中型坦克和重型坦克的界限,一種新的坦克類型——主戰坦克劃分誕生。

而后,蘇聯在改進型的T-64B坦克使用了從外到內是高硬度合金鋼+氧化鋁陶瓷球+含鉛的纖維板+高硬度合金鋼。依靠陶瓷和纖維空隙阻隔擠壓,這種復合裝甲只需200毫米以78度斜角布置,就可以達到穿甲彈450毫米、破甲彈600毫米的防御能力。這種防護能力足以對付當時世界上所有的反坦克武器,西方坦克在這一點上難以望其項背。

結語:雖然蘇聯曾是唯二的超級大國,但總體的工業水平不如美國。但是,蘇聯在自己的支柱產業軍工業上走出自己的風格。他們擅長利用現有成熟材料和工藝,利用優秀的工程能力,在設計上分清主要矛盾次要矛盾,不盲目追求高大上,打造出在性能出眾、成本低廉、使用簡單的產品。這一點,值得我們學習。

參考資料

施征, 林楠。 俄羅斯主戰坦克復合裝甲解讀[J]. 國外坦克, 2007(10):12-17.

郭正祥。 世界首型三代坦克問世——蘇聯T-64主戰坦克研制淵源[J]. 國外坦克, 2006(9)。

尚智。 斷劍摧槍 坦克裝甲的前世今生[J]. 海陸空天慣性世界, 2010(2):40-54.

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414