前言:

凡化學反應總有中間態。中間態多為非平衡態,其在反應過程中極不穩定、轉瞬即逝。反應機理的研究離不開中間態的表征和研究。同樣,在納米粒子的合成以及形狀演變的過程中也存在很多非平衡中間態。比如前段時間介紹過楊培東教授的一篇文章(Nat. Mater.(楊培東):“Pt-Ni”納米合金組成與形貌調變機理!),文中報道一種nanoframe結構的PtNi的合成歷程:從初始的晶核、到支狀結構、再到多面體結構。這一演變過程中就有多個中間態。

為了能夠揭示納米顆粒的形成過程,人們利用各種手段來表征成核與生長過程中的中間態。其中最為常見的方法是在不同的反應時間點取樣分析,以檢測顆粒的狀態。近十年來,因為原位TEM技術的飛速發展,納米晶成核與生長的原位表征和中間態觀察成為可能。

正文:

目前納米晶的成核與生長的原位研究多是以電子束作為成核引發劑。本期內容向各位介紹一篇來自大牛Alivisatos的Science。在這篇文章中,作者并沒有以正序觀察納米晶的成核與生長。而是以已經成型的納米顆粒(Au)為出發點,通過氧化刻蝕的方法來研究生長過程可能的中間態。

1. 研究體系的選擇:

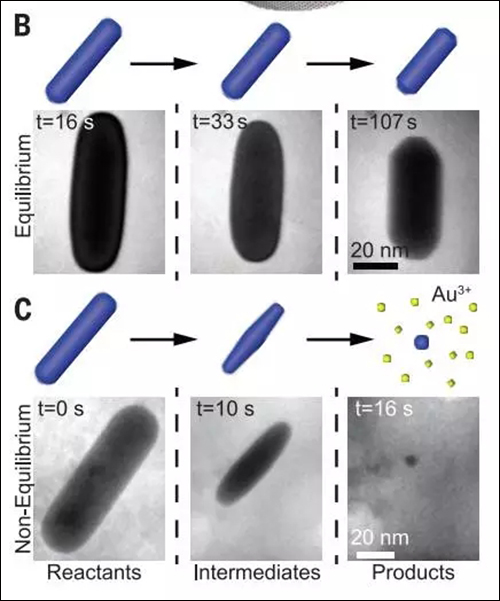

文中選擇了Au納米顆粒(納米棒、納米立方體等)作為研究對象。以FeCl3和電子誘導的自由基(OH)作為氧化刻蝕劑。文中指出(如圖1):在低FeCl3濃度下,Au納米棒在刻蝕過程中保持基本形狀、但長度逐步縮短(可以簡單視為平衡態演變過程)。如果FeCl3濃度很高,刻蝕速度很快。就會有很多中間態的出現,比如:Au納米棒兩頭會先變尖、然后再演化為球形小顆粒(可以視為非平衡態刻蝕過程)。為了研究這些中間態,本文中作者選擇非平衡態刻蝕過程作為研究對象。

圖 1

2. 非平衡態刻蝕過程的半定量探究:

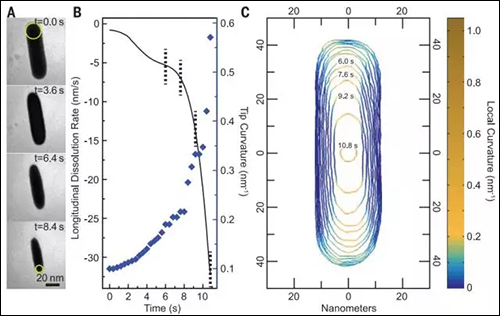

圖1中非平衡態氧化刻蝕過程的最大特點是Au納米棒兩頭的刻蝕速度比中間部分的刻蝕速度快。為了數據化這一變化,作者記錄了刻蝕過程中納米棒各個部分曲率的變化,如圖2C所示。圖中可見納米棒頭部的曲率變化最明顯。文中指出在納米棒的頭部、特別是在兩邊的直角區域,因為曲率受到兩個面刻蝕的影響所以變化的速率很快。該結果與蒙特卡洛擬合結果一致。

圖 2

3. 非平衡態刻蝕過程的定量研究:

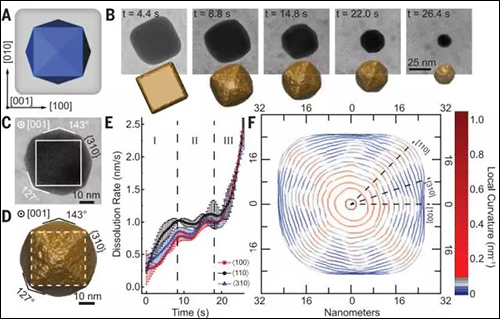

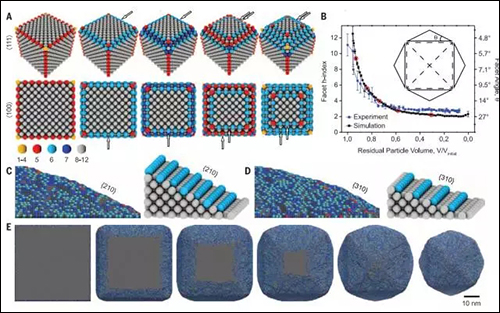

前文中,作者利用曲率變化的不同實現了半定量的研究。顯然,這一描述還不夠精細,缺少原子分辨級別的定量研究。為了能夠實現原子級別的定量研究,作者選擇{100}晶面包裹的Au nancube為研究對象,以表面晶面的變化和晶面夾角的變化為觀測量。原位TEM表征發現,刻蝕過程中逐漸形成(hk0)晶面并形成二十四面體中間體。如圖3所示。這一現象與蒙特卡洛擬合結果相符。

圖 3

文中指出二十四面體中間態能夠形成的驅動力在于刻蝕過程的配位數(n)依賴性(個人理解是不同配位數的Au原子被刻蝕的容易程度不同),并得出一下結論:

a. 當表面Au(n = 6)原子的被刻蝕速率小于表面重構速率時,形成平衡態截頂八面體結構。

b. 當表面Au(n = 6)原子的被刻蝕速率大于表面重構速率時,非平衡態二十四面體結構形成。

形成機理解釋:

圖 4

在圖4A中為Au nanocube模擬圖(顏色對應原子配位數,見圖A左下角)。在刻蝕過程中,(100)面的邊(n < 6)和角(n < 6)的刻蝕速率快,所以(100)面積逐漸縮小、(hk0)面逐漸增加。當六個面同時變化就會形成二十四面體。

4. 普適性研究

為了證明二十四面體中間體形成的普適性,文中又以菱形十二面體作為對象進行了同樣的刻蝕。研究表明同樣有二十四面體中間體的形成。

點評:原位TEM表征的思路多為:電子束引發成核,繼而生長,原位TEM觀察。而本文則采用了逆向思路。從特定形貌的納米金出發,通過原位TEM觀察其氧化刻蝕。并發現了二十四面體這一普遍存在的中間態。文中也指出這種倒序方法的優勢在于原始顆粒的形貌、晶面、夾角等信息都清晰可見,這一特點很大程度上方便了定量分析。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org 責任編輯:王元 《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414