鋼中存在尺寸較大的殘余夾雜物對力學性能有不利影響。為了解決這一問題,上個世紀提出了氧化冶金理論(即細小和分散的夾雜作為非均質形核點)。氧化冶金在鋼中有兩個主要作用:一是利用夾雜物作為形核質點,生成許多晶內針狀鐵素體(IAFs);另一個是抑制奧氏體晶粒的生長,晶粒被細化,提高鋼的韌性和強度。外加法是新一代的氧化物冶金技術,是改善性能的有效方法。不同元素組成的納米顆粒(NPs)能夠有效地抑制奧氏體晶界的遷移,形成細小晶粒,提高在熱影響區(HAZ)的韌性和焊接性能。IAFs傾向于在含Ti或Mg的夾雜物(如MgO和TiOx)的界面形核。含鎂夾雜物由于其誘導AF的特殊特性,近年來引起了人們的廣泛關注。已有報道表明改性顆粒對夾雜物的彌散和顯微組織的細化有顯著影響,然而大部分用真空感應或管狀爐制備的樣品都是在室溫下觀察的。而對加入NPs后AF形核和生長的原位實驗研究較少,缺乏對相變過程中顆粒對組織演變影響的實時觀察。

北京科技大學等單位的研究人員探討了不同冷卻條件下含表面改性MgO粒子鋼的組織演變和針狀鐵素體(AF)的形成。研究了冷卻過程中的相變和AF動力學。利用平面錯配理論和夾雜物與奧氏體膨脹系數的差異,建立了夾雜物與AF動力學的關系。相關論文以題為“Microstructure evolution and acicular ferrite nucleation in inclusion-engineered steel with modified MgO@C nanoparticle addition”發表在Journal of Materials Science & Technology。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.02.033

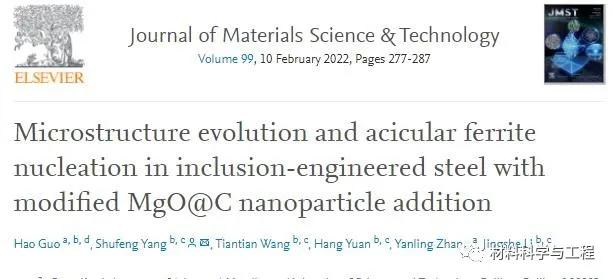

為了保證NPs在鋼液中分散均勻,在煉鋼工藝中引入了NPs的表面處理,以實現NPs的優良性能。通過兩步法制備了MgO@C NPs納米粒子。將由鹽酸多巴胺(150mg)和靶NPs(150mg)組成的混合物倒入磷酸鹽緩沖液(pH7.0,0.1M)中。電磁攪拌1h,再向溶液中加入85 mg過硫酸銨(AP),攪拌1h。通過離心和干燥收集顆粒。獲得的顆粒在氮氣中煅燒550℃×3h。表面改性后的NPs與原始NPs相比出現了粗糙的膜層。改性納米顆粒的平均粒徑增加了10 nm。表面改性的NPs表現出良好的分散性和潤濕性,在鋼水中的接觸角更小。

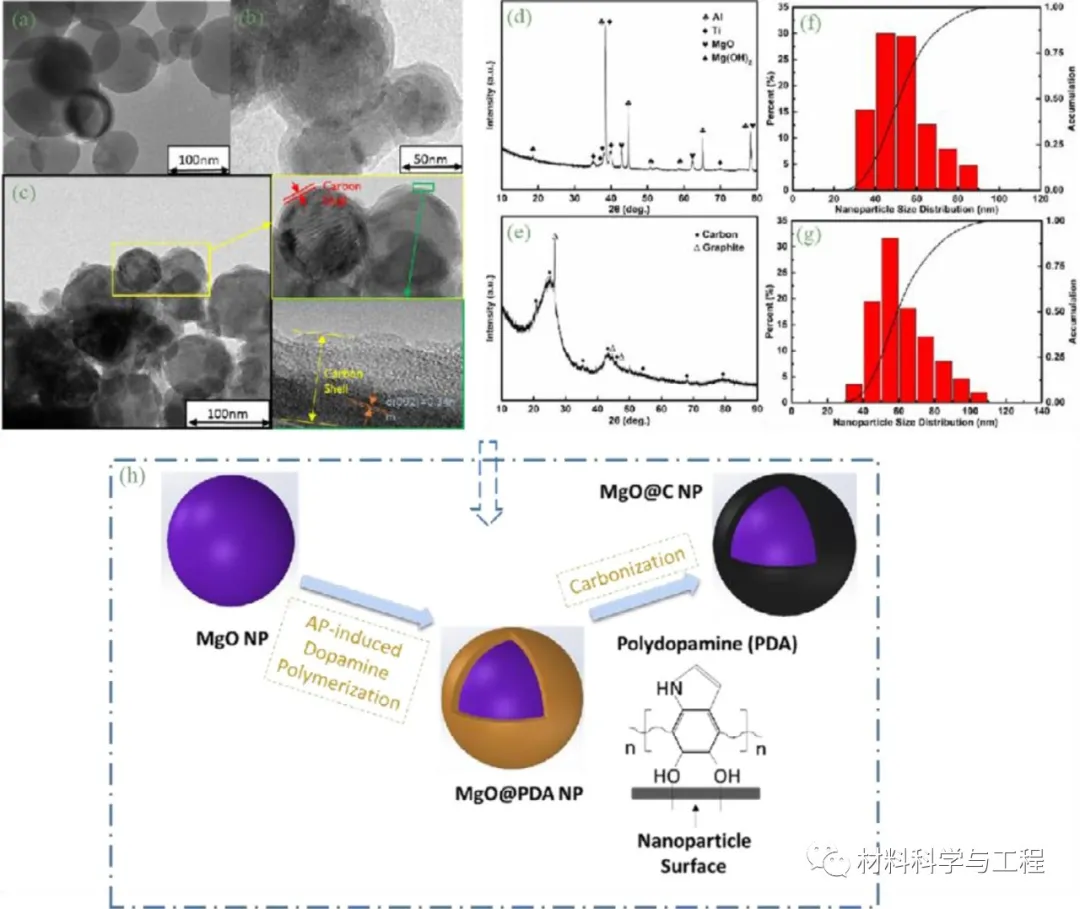

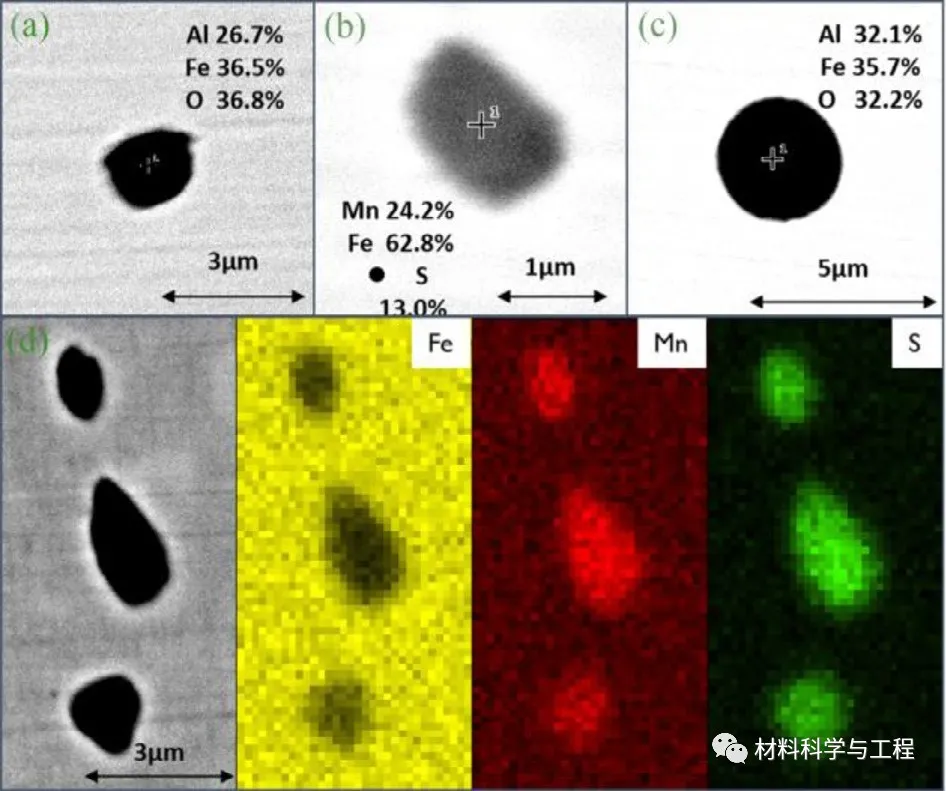

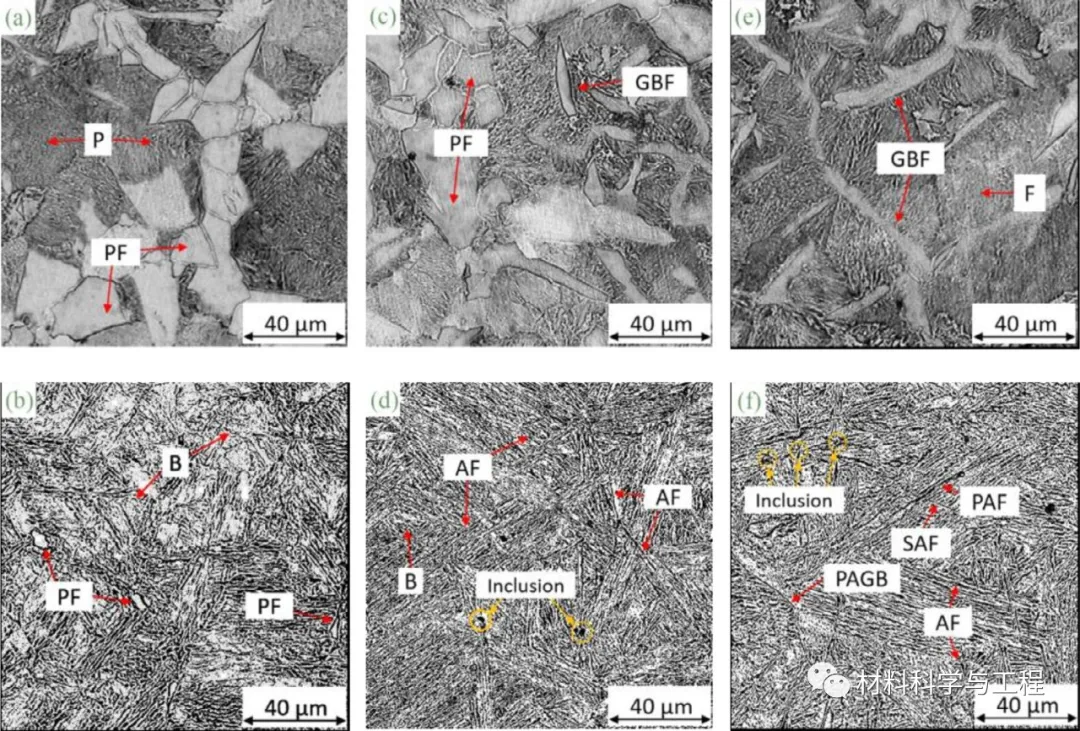

研究發現與空冷相比,水淬時夾雜物的平均尺寸較小,數量較多。加入NP后,通過SEM-EDS測量和FactSage熱力學軟件計算,發現夾雜物為MgAl2O4尖晶石和不規則TiN夾雜物。冷卻速度對組織的類型和比例也有影響。隨著冷卻速率的加快,鐵素體的數量減少,導致貝氏體的形成。較高的冷卻速率為γ-α相變過程中鐵素體的形成提供了較大的過冷度。因此,當NP含量為0.03%時,鋼產生了AF和晶界鐵素體,較細的AF成為主要組織。

圖1 原始和表面改性NPs的XRD結果、NP尺寸分布和NP表面處理工藝示意圖

圖2 原始鋼在水淬和空冷條件下的典型夾雜形

圖3 水淬和空冷鋼中夾雜物的形貌及元素分布

圖4 鋼的微觀組織。(a)原始狀態空冷; (c) 0.01%NP空冷; (e) 0.03% NP空冷; (b) 原始狀態水淬; (d) 0.01%NP水淬; (f) 0.03% NP水淬

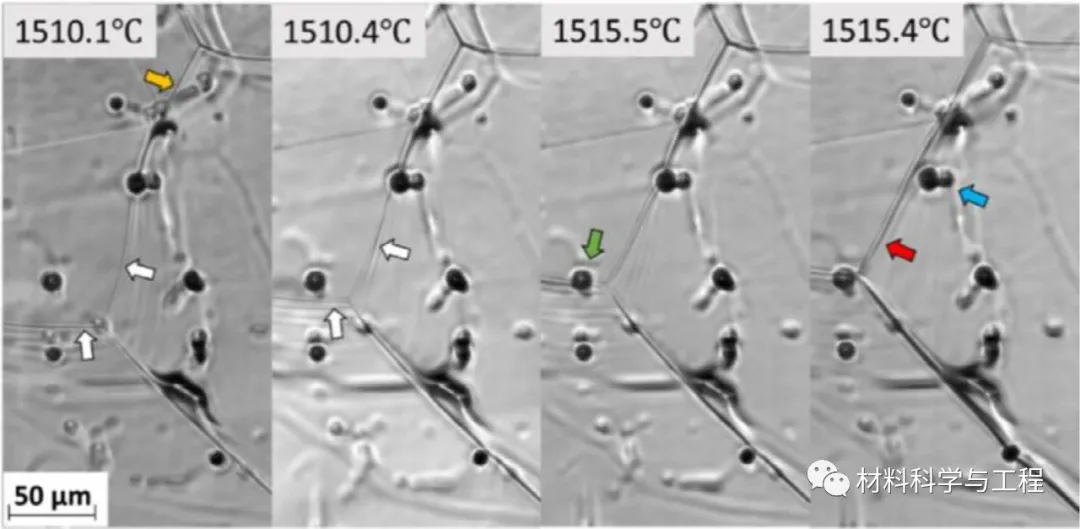

圖5 保溫過程中晶界運動的原位觀察

本文研究了合金的微觀組織演變和晶粒細化機理,觀察了不同冷卻條件下表面改性MgO鋼錠中AF的形成。采用表面改性的NPs作為夾雜物改性劑,在抑制奧氏體晶粒生長的同時,充當鋼液中AF的非均形核質點。單一的Al2O3夾雜物不能誘導AF形核,而改性和細化的MgAl2O4尖晶石對AF的形成有積極作用。觀察發現彌散的TiN夾雜物位于晶界上,有效地抑制了晶界的遷移。本文闡明了夾雜物對鋼材組織性能的影響,為鋼材設計提供了理論基礎。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:7195

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:5783