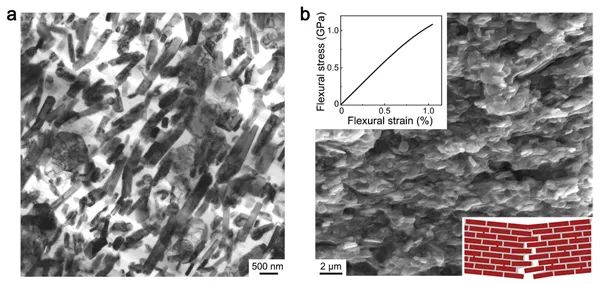

近日,中國科學院金屬研究所材料使役行為研究部仿生材料設計團隊與輕質高強材料研究部及國內外科研人員合作,選用兼具金屬和陶瓷特性并且與鎂界面潤濕性良好的MAX相陶瓷作為組元,利用含氧氣氛下的可控球磨工藝將MAX相剝離成亞微米尺度薄片,進而利用真空抽濾實現陶瓷薄片的擇優定向排列,最后將鎂熔體浸滲入部分燒結的多孔陶瓷骨架中,研制了具有超細尺度三維互穿類貝殼結構的新型鎂-MAX相仿生金屬陶瓷材料,如圖1所示,該仿生金屬陶瓷材料具有以下特點:仿生空間構型:MAX相薄片擇優定向排列,鎂填充薄片之間的空隙,形成類似天然貝殼的微觀軟硬交替層狀結構,有助于減弱裂紋尖端的有效應力強度水平,誘導裂紋沿鎂相發生偏轉,并通過MAX相薄片的橋接與拔出阻礙裂紋面張開,從而起到有效的增韌作用;兩相三維互穿:鎂和MAX相各自保持連續,連續的鎂有助于保留其高阻尼性能,連續的MAX相有助于獲得高強化效率,并且兩相在三維空間相互貫穿,促進各相內部以及兩相之間的應力傳遞,減輕應力集中,延緩因各單一相或兩相界面損傷導致整體過早斷裂;超細結構尺度:鎂和MAX相的特征尺寸均在亞微米到納米范圍,實現金屬相細晶強化,同時減小MAX相中的缺陷尺寸,充分發揮陶瓷組元的強化作用,并且獲得高密度(~7.5×103mm-1)的兩相界面,通過促進位錯在界面處形成與可逆運動提高阻尼性能。

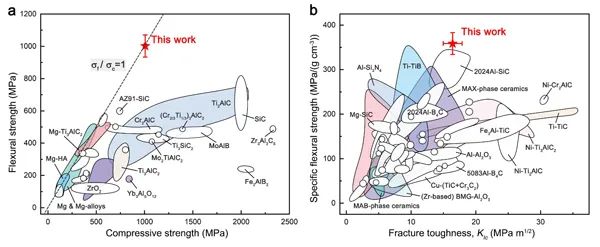

上述組成與結構的巧妙設計賦予仿生材料優異的輕質高強韌高阻尼性能,在密度與鋁合金相當的條件下(2.79g·cm-3),其室溫壓縮與彎曲強度均超過1GPa,即使在200°C下,其強度依然接近700MPa,均顯著高于各組元以及其他鎂-陶瓷復合材料,同時獲得了超過350MPa/(g·cm-3)的超高比強度,高于絕大多數塊狀鎂及鎂合金、陶瓷以及其他金屬-陶瓷復合材料,并且仿生材料表現出超過單一鎂組元的優異阻尼性能以及良好的斷裂韌性(16.4MPa·m1/2),如圖2所示。

新型鎂-MAX相仿生金屬陶瓷在承載、減振等方面具有獨特優勢,有望應用于航空航天、精密儀器等領域,該仿生設計思路也可為開發新型高性能金屬陶瓷材料提供有益啟示。相關研究成果近期發表在Materials Today,第一作者為博士研究生劉艷艷,并且申請發明專利一項(專利號:ZL202110727077.9)。

圖1:鎂-MAX相仿生金屬陶瓷的微觀結構、彎曲力學性能與斷裂機制

圖2:鎂-MAX相仿生金屬陶瓷的力學性能及其與其他材料的比較

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414