導讀:北京科技大學、北京材料基因工程高精尖創新中心曲選輝、張百成研究團隊,在自主開發的連續梯度增材制造技術(https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.101926)基礎上,通過材料成分遍歷結合力學性能快速篩選,再次取得創新性成果:

銅鐵合金兼具銅的高導電導熱性、良好的塑性以及鐵的高強度,在軌道交通、海洋船舶、航空航天以及國防軍工領域具有重要應用前景。然而,銅和鐵屬于亞穩態難混溶合金,高溫下存在液相難混溶間隙,在熔煉銅鐵合金過程中會發生兩相分離形成富銅區和富鐵區,產生成分偏析,從而降低力學性能。很多學者嘗試在熔煉階段引入超聲波、磁性等手段實現鐵-銅的液滴破碎以及液相均勻分布,提高力學性能,但是由于熔煉過程冷速較慢,液相存在時間較長,導致細小液滴發生Ostwald熟化現象,形成較大的材料偏析。目前基于熔煉、形變、粉末冶金等銅鐵合金制備方法尚無法實現納米級鐵顆粒的彌散分布控制。

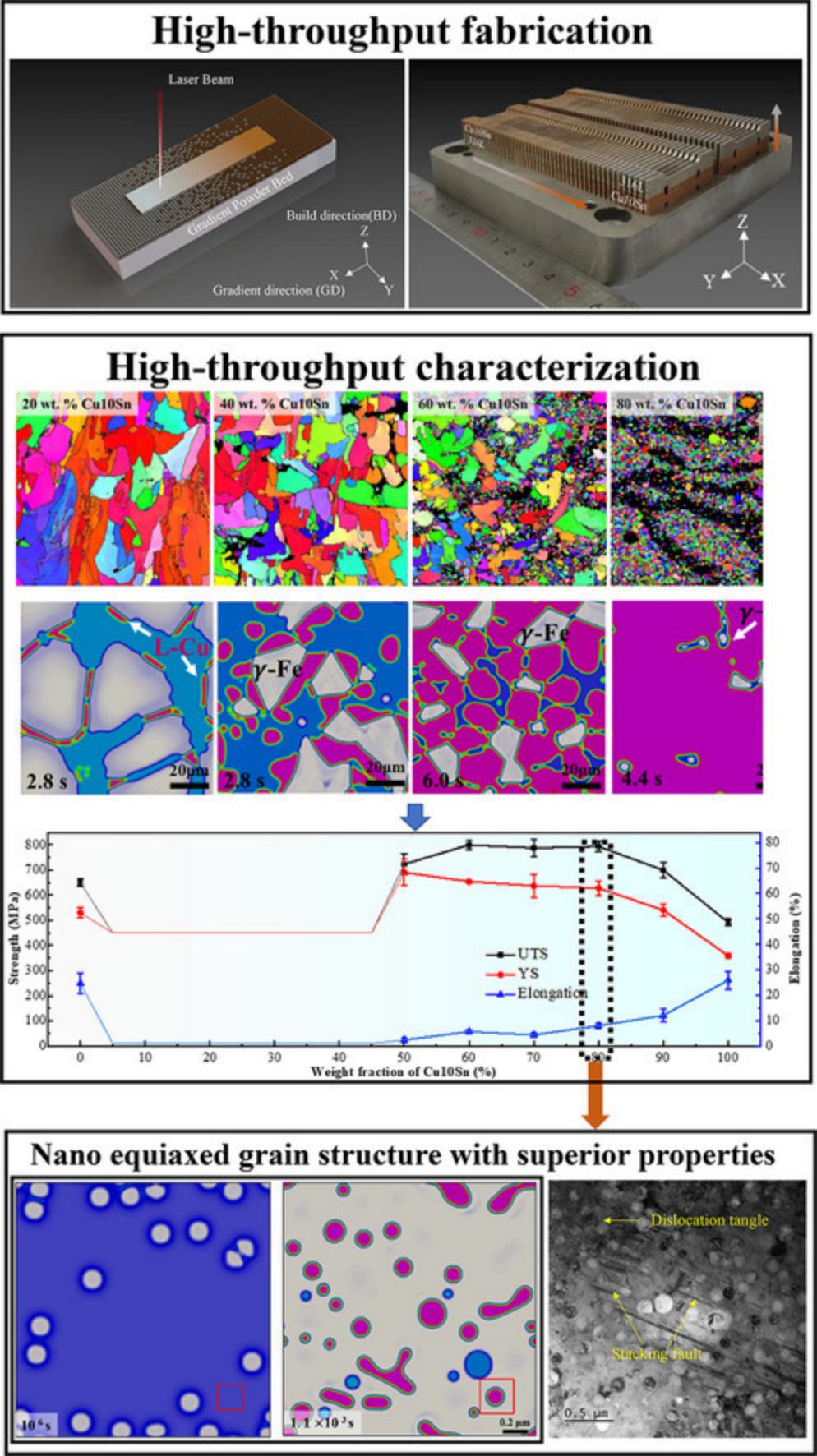

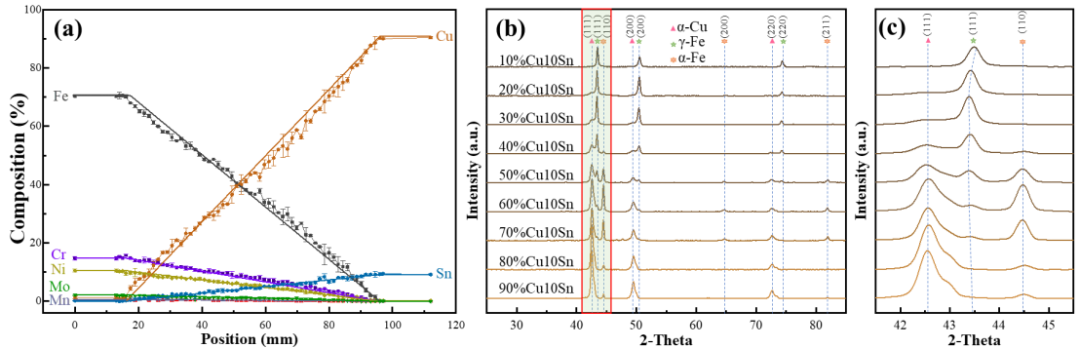

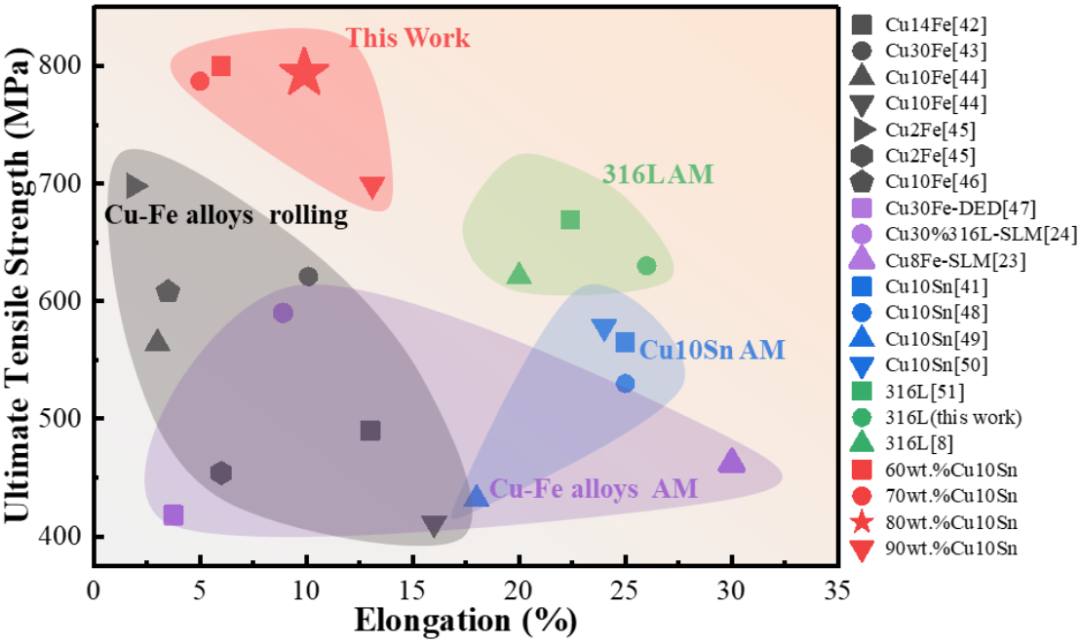

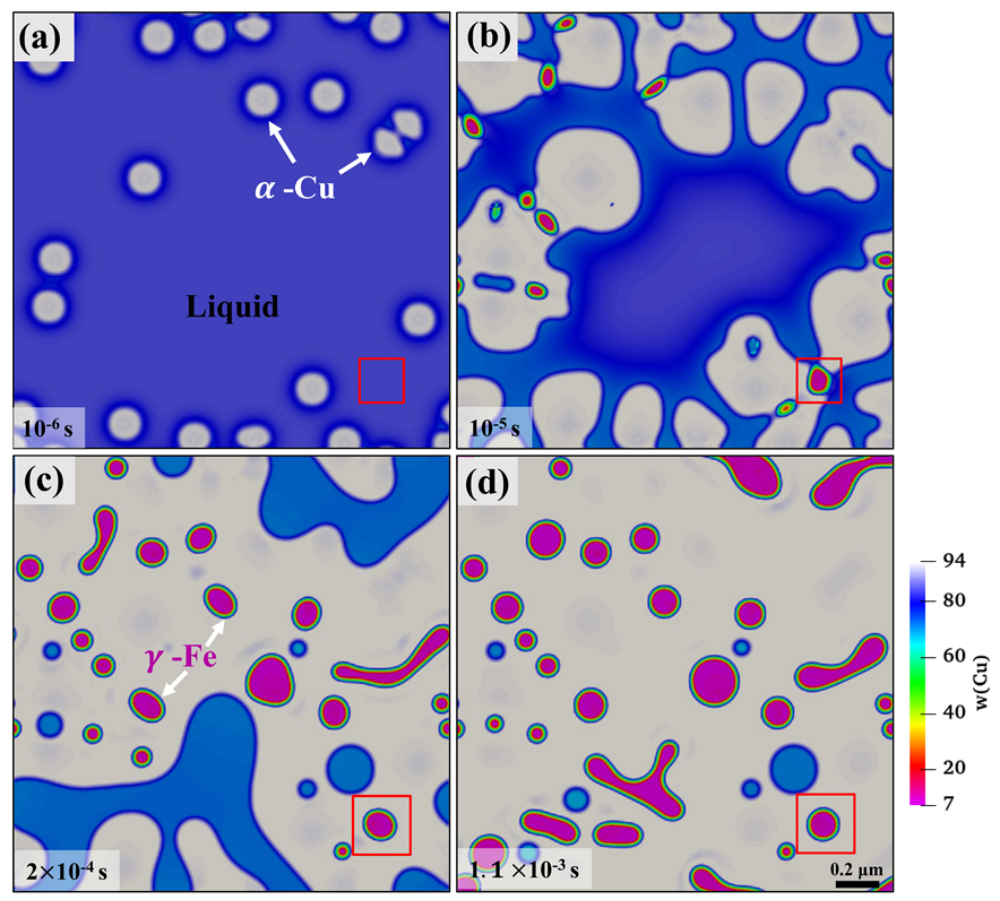

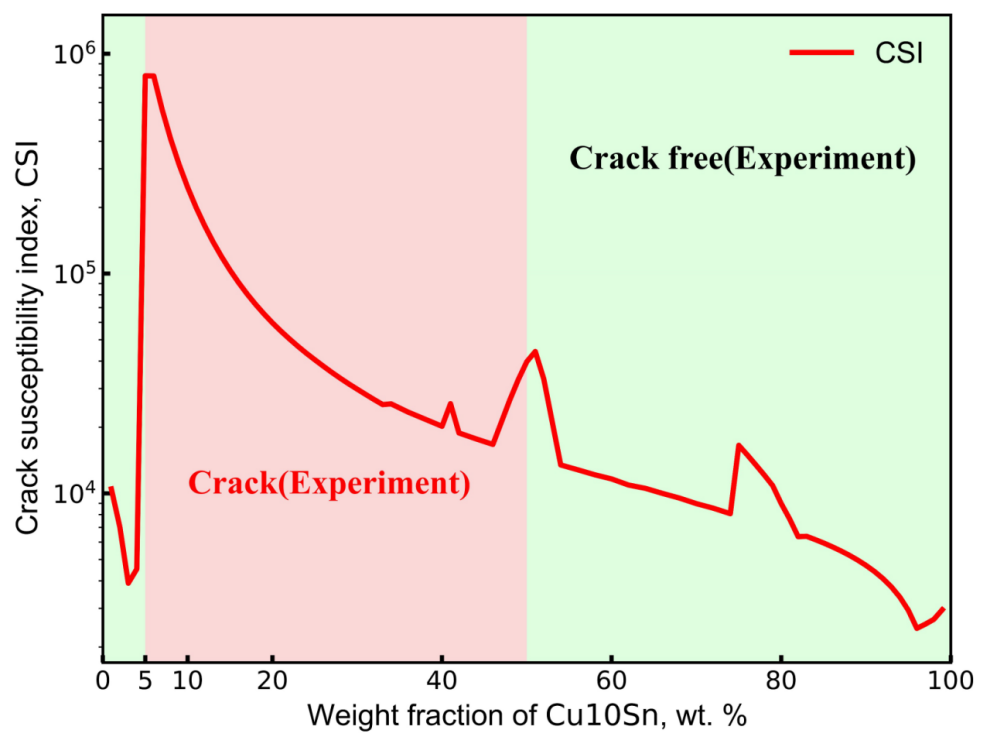

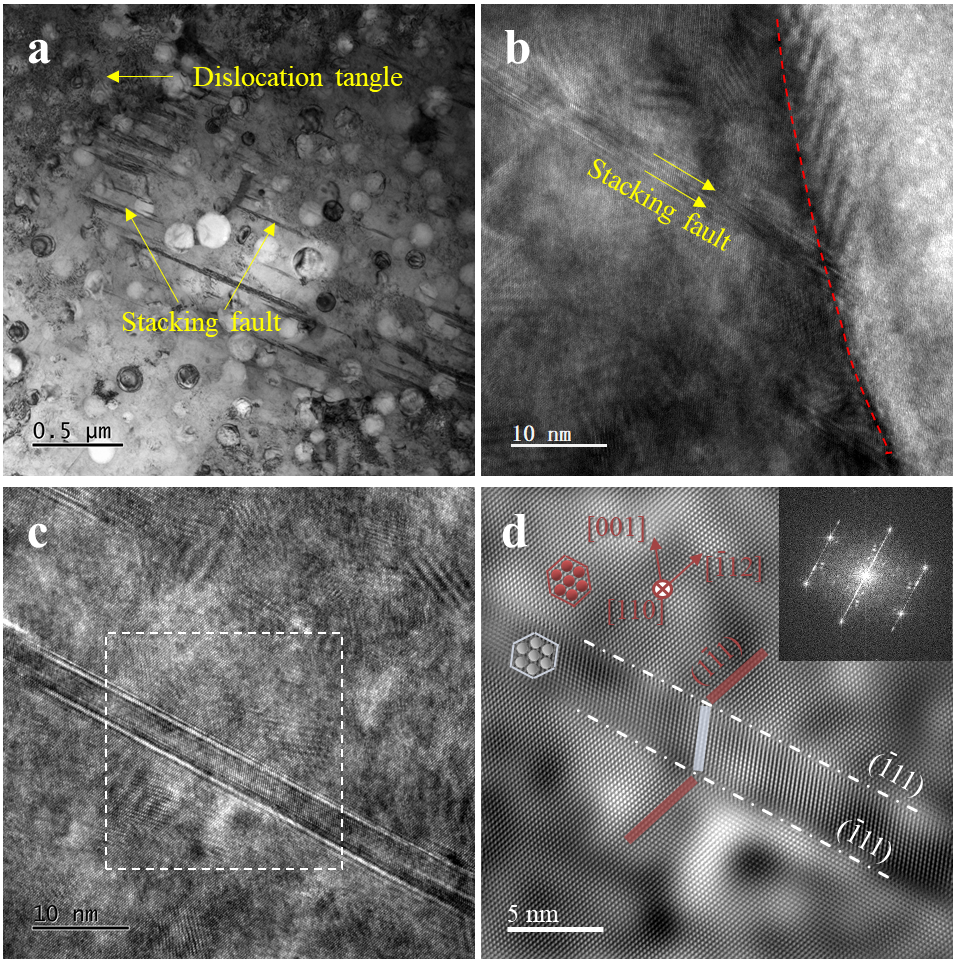

為了解決這一問題,研究團隊通過高通量實驗平臺對Cu10Sn-SS316L進行了全成分遍歷打印,對高通量制備試樣進行表征,發現了該合金體系中的微觀組織與力學性能隨成分變化的規律。通過實驗篩選,發現在80%Cu10Sn-20%SS316L成分下,打印部件具有遠高于兩種原材料的力學性能(UTS>800 MPa,EL>9 %)。通過實驗觀察與模擬研究,在LPBF微觀熔池中馬爾戈尼效應以及熔池末端聲波作用下,雙液相被進一步分散均勻化,同時在超快冷速(106~107k/s)條件下,富銅液相發生了納米尺度下的旋節分解,最終形成了彌散分布在銅基體中的納米級BCC相球形鐵顆粒結構,在材料形變過程中起到釘扎作用,從而提高了力學性能。這一發現為高能束增材制造材料設計與性能優化提供了一條嶄新思路。相關研究成果以“Laser powder bed fusion of immiscible steel and bronze: A compositional gradient approach for optimum constituent combination”為題發表在材料頂刊《Acta Materialia》上。北京科技大學博士生溫耀杰與中南大學博士生吳曉科為該論文的共同第一作者,文章作者還包括中南大學張利軍教授與印度、新加坡學者。

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119572

圖文整體思路

圖1 梯度打印示意圖及試樣樣品。

圖2 各組分分布的XRD圖樣。

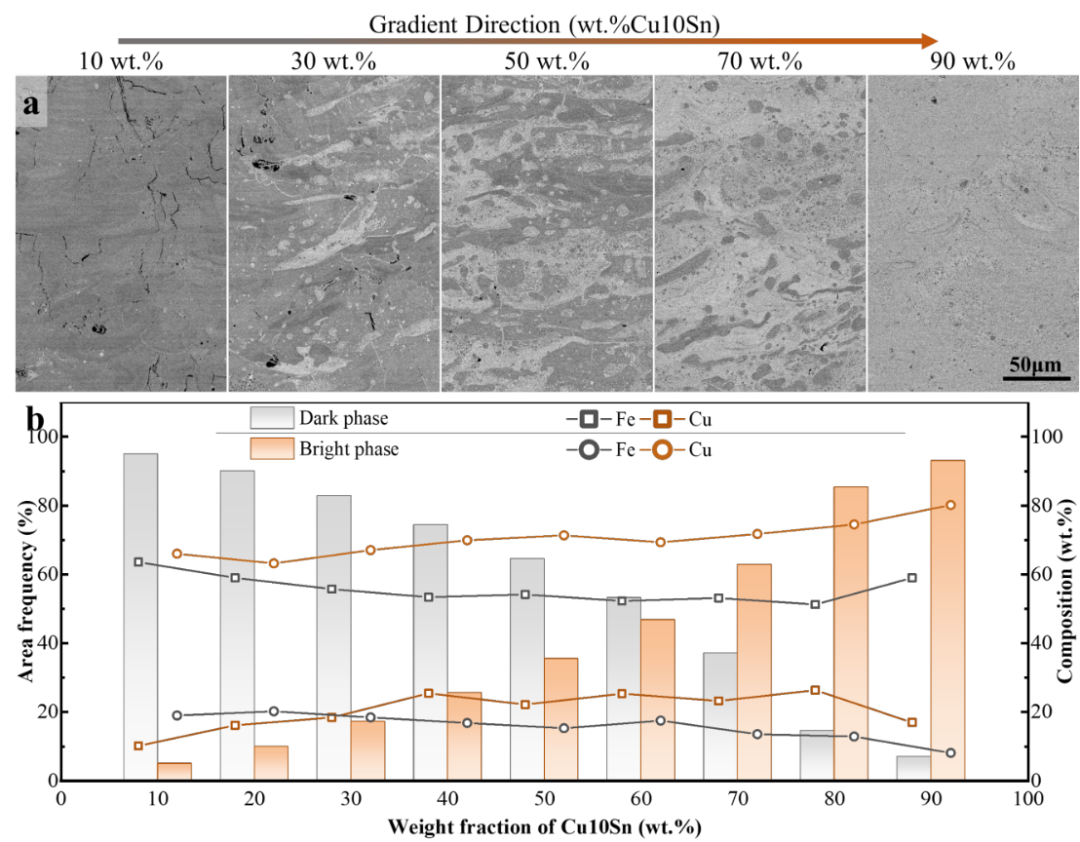

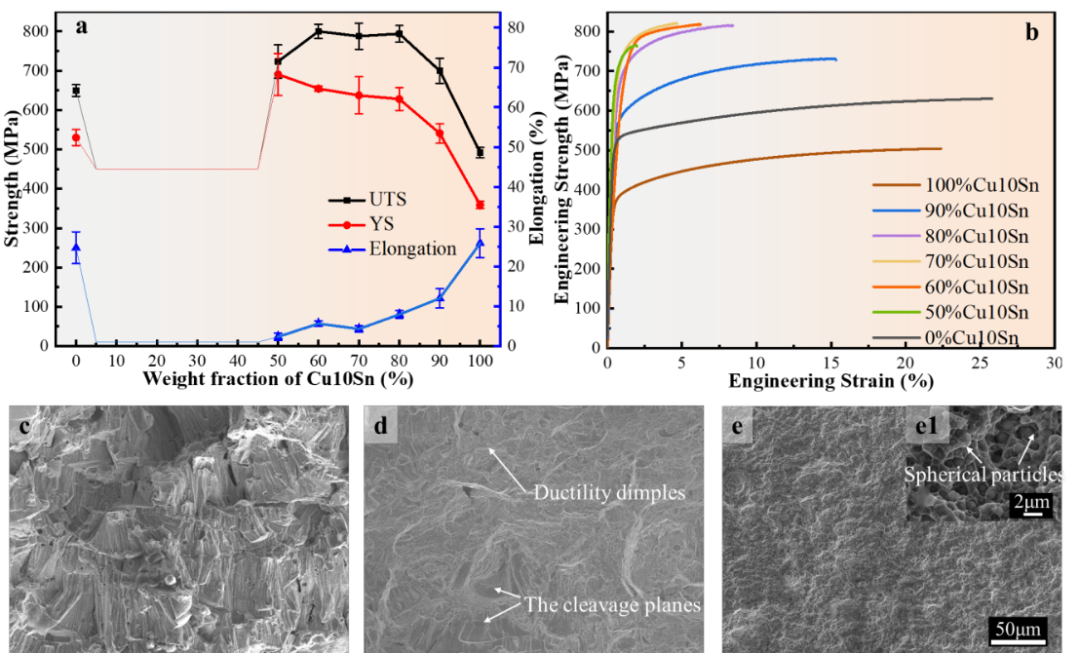

圖3 不同組分下微觀組織及特征結構統計規律

圖4 20, 40, 60 and 80 wt.% Cu10Sn成分切片的高倍BSE照片

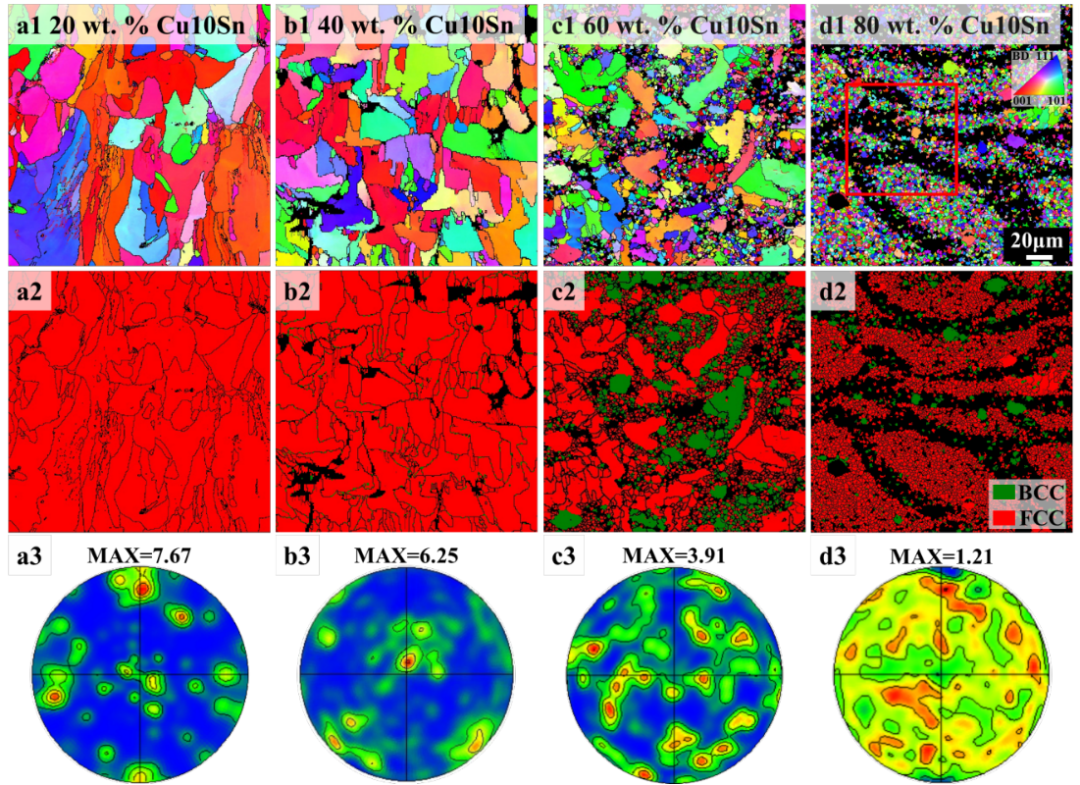

圖5 不同成分下的組織及取向變化

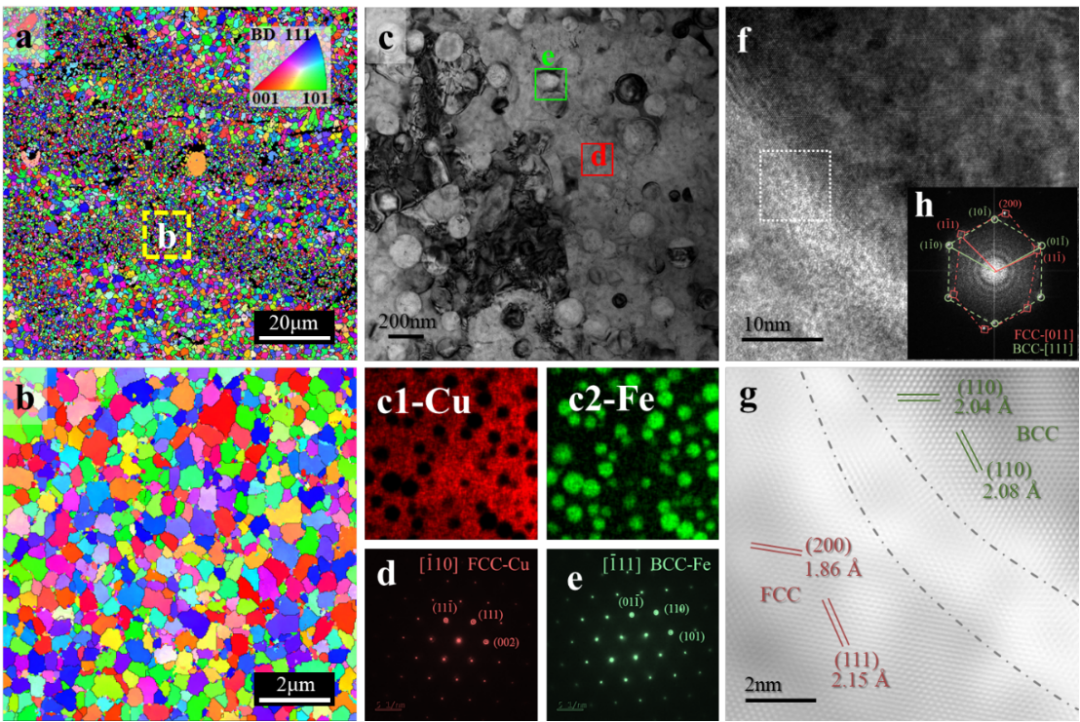

圖6 具有BCC相富鐵納米球形結構的微觀組織照片

圖7 力學性能分布及斷口照片。

圖8增材制造方法和傳統工藝生產的Cu-Fe合金極限抗拉強度和伸長率比較

圖9 相場模擬結果

圖10 沿梯度方向CSI的變化

圖11 (a)從80 wt. % Cu10Sn的拉伸試樣中提取的TEM明場像。(b) α-Cu和α-Fe界面的HRTEM圖像和(c)基體中的層錯圖像,(d)為(c)中層錯的FFT和IFFT圖像

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414