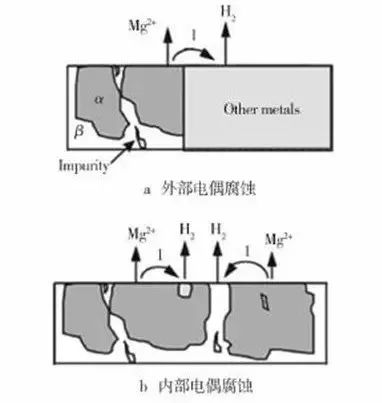

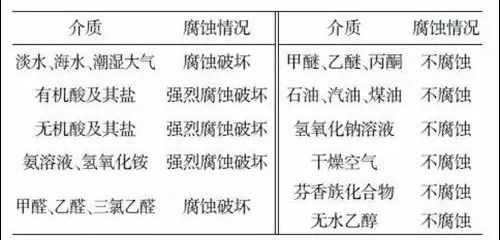

鎂合金的全面腐蝕反應通常與水發生電化學反應而導致鎂的溶解,同時形成了六方結構的氫氧化物膜,并產生氫氣,鎂離子和氫氧根離子在晶體結構中呈交替排列,造成膜的基底層易開裂。鎂合金全面腐蝕產物隨著腐蝕環境與鎂合金化學成分的不同而發生變化。 局部腐蝕的形式主要有絲狀腐蝕、縫隙腐蝕和點蝕。氧濃度差電池驅動是絲狀腐蝕的主要因素,其頭部和尾部的電勢差在0.1~0.2 V之間。對AZ91鎂合金的研究表明,點蝕和絲狀腐蝕是其早期腐蝕的主要特征,而且最初的點蝕會導致絲狀腐蝕。鎂合金的點蝕主要在表面的活性點上發生,而且電蝕一旦發生,會有向合金內部發展的趨勢。 鎂具有較低的電極電位,當與陰極接觸時極易發生電偶腐蝕,通常情況下,陰極是與鎂合金接觸的其他金屬材料,或者鎂合金內部的第二相和雜質元素,分別稱為外部電偶腐蝕和內部電偶腐蝕,如下圖所示。Fe,Ni,Cu等元素具有低氫過電位,通常充當高效陰極,在鎂合金中會導致嚴重的電偶腐蝕。 電偶腐蝕示意圖 在含鉻酸鹽、硫酸鹽等腐蝕環境中,鎂合金同時受到內部與外部的應力作用時,鑄造鎂合金,特別是Mg,Al系鑄造鎂合金,在低于屈服強度的應力作用下表現出極強的應力腐蝕敏感性,而且應力腐蝕的存在又會大幅降低構件的服役性能。

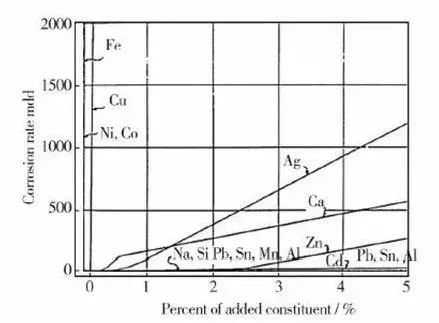

影響鎂合金耐蝕性的主要因素有合金成分、顯微組織、腐蝕介質。通過測試不同含量Fe、Ni、Cu等雜質元素的鎂合金的腐蝕速率表明,隨著雜質元素含量的增加,鎂合金的腐蝕速率急劇下降,如下圖所示。這些雜質元素在鎂中具有低的固溶度,常常形成金屬間化合物,并與鎂合金基體構成原電池,加速鎂合金的腐蝕。

基于上述對影響鎂合金腐蝕行為三大因素的分析,可以從以下兩個方面對提高鎂合金防腐性能進行研究:

一是改善鎂合金的本征耐蝕性,即通過優化合金成分、改善鎂合金的微觀組織等方式提高基體材料的耐蝕性;

二是采用表面防護處理技術,通過表面防護層對基體進行保護,隔離腐蝕介質與基體的接觸,從而提高鎂合金的耐蝕性能,這是目前鎂合金耐蝕防護最常用的技術。

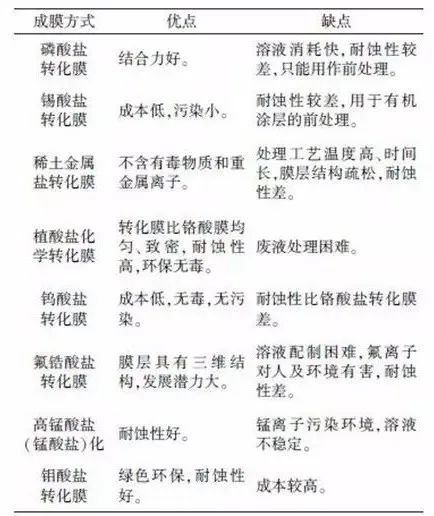

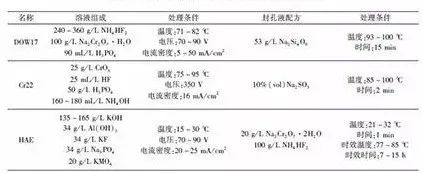

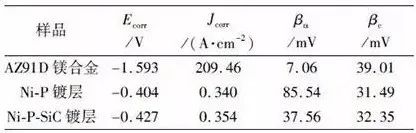

化學轉化 鎂合金與轉化液發生化學反應生成一層保護性鈍化膜的處理技術稱為化學轉化法,其主要特點是設備簡單、成本低,適應于結構復雜件及大件的處理。 利用電解作用在金屬表面成膜的過程稱為陽極氧化,陽極氧化膜為多孔雙層結構,較厚的多孔層為外層,較薄的致密層為內層,膜層的成分由合金元素的氧化物和沉積的氧化物共同組成。 微弧氧化是在金屬表面原位生長陶瓷層的技術,最早是由Gnterschulze 和Betz在20世紀30年代初提出,后經過各國科學家不斷完善。與化學轉化、陽極氧化技術相比,微弧氧化制備的膜層厚度可控,耐蝕性和耐磨性也更優異,在航天、航空、機械及電子等領域有廣泛的應用前景。 離子注入是將表面暴露在一束離子化的顆粒中,離子被嵌入并在基體的間隙位置被中和形成固溶體,從而改變基體的表面性能。離子注入也是提高鎂合金耐蝕表面改性的有效技術 ,采用一定劑量的離子可以抑制鎂合金的腐蝕,注入的元素主要有N、O、Ti、Al和Zn等。 表面涂覆耐蝕涂層將鎂合金與腐蝕介質隔絕是提高鎂合金耐蝕性能的另一類有效途徑。目前耐蝕涂層主要有有機涂層、耐蝕金屬涂層以及化合物涂層等。 1) 有機/聚合物涂層。涂覆有機/聚合物涂層可直接用于鎂合金表面耐蝕防護,還可用于鎂合金最外層防護涂層及封孔層,進一步提高耐蝕性。 2) 金屬/化合物涂層。金屬涂層主要是采用化學鍍和電鍍的方法在鎂合金基體表面涂覆一層金屬涂層。對AZ91的研究表明,經Ni-P與Ni-P-SiC化學鍍后,自腐蝕電位與AZ91基體相比明顯正移(見下表),腐蝕電流明顯降低,說明化學鍍層可以提高AZ91鎂合金的耐蝕性,而添加SiC顆粒對耐蝕性的影響不大。 化合物涂層在中性或者酸性腐蝕介質中呈現出比鎂合金基體高得多的化學惰性。在鎂及鎂合金基體表面制備出一層致密的化合物涂層將大大提高基體的腐蝕電位, 提高耐蝕性。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414