2月6日,“三龍”聚首探深海。由近及遠分別是“潛龍一號”無人無纜潛水器、“海龍二號”無人有纜潛水器和“蛟龍”號載人潛水器。

“蛟龍”號載人潛水器、“海龍二號”無人有纜潛水器和“潛龍一號”無人無纜潛水器組成的“龍”家族,6日正式聚首位于青島的國家深海基地管理中心。同一天,“蛟龍”號啟航執行中國大洋38航次,前往西北印度洋、南海、馬里亞納海溝等海域開展科學調查。

“三龍”是我國進入深海、探測深海、開發深海的“利器”。“三龍”同住一“家”意義何在?深海基地這一“龍宮”如何使“龍”家族居住舒適?“三龍”何時能同船探深海?我國海洋科考“重器”該如何更好地集聚共享?

“三龍”同住一“家”帶來哪些好處?

“這三類深海運載器在調查作業模式方面各有特點,在應用領域方面各有所長。”中國大洋協會辦公室主任劉峰說。

“三龍”系列潛水器,是我國自行設計、自主集成、具有自主知識產權、在深海勘察領域應用最廣泛的深海運載器。

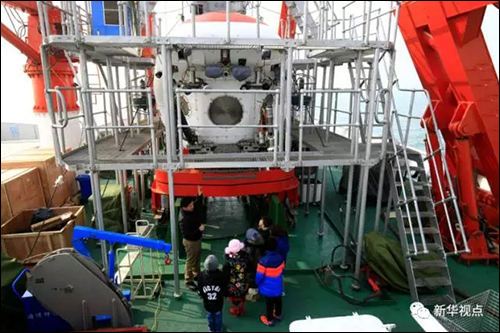

“向陽紅09”船上的“蛟龍”號載人深潛器。2月6日,大洋38航次“蛟龍”號載人深潛科考啟航。

由科技部立項、中船重工702研究所牽頭研制的“蛟龍”號,是全球下潛深度最大的作業型深海運載器。自2013年試驗性應用以來,我國南海、東北太平洋、西北太平洋和西南印度洋,都留有它的身影,作業覆蓋深海海溝、海盆、洋中脊等典型區域,在載人深海勘察與精細作業取樣方面有獨到優勢。

3500米級“海龍二號”由中國大洋協會立項、上海交通大學牽頭研制,主要用于深海熱液硫化物、生物與環境等深海勘探與科學調查,在大洋21航次中創造了我國首次自主發現并精細觀測深海黑煙囪的紀錄。

2月6日,“三龍”聚首深海基地。圖為3500米級“海龍二號”無人有纜潛水器。

6000米級“潛龍一號”由中國大洋協會立項、中國科學院沈陽自動化研究所研制,以海底多金屬結核資源調查為主要目的,可進行海底地形地貌、地質結構、海底流場、海洋環境參數等精細調查,其作業深度、續航能力、作業精度等在同類裝備中處于國際先進水平。

國家海洋局副局長孫書賢表示,“三龍”的持續、高效應用,是深入開展深海資源勘查和深海科學研究的關鍵。同時,潛水器只有得到持續、高效應用和系統規范的維護管理,才能確保技術狀態的保持。

國家深海基地管理中心主任于洪軍說,“三龍”的集中管理,有助于國家資源的有效整合和高效利用。“三龍”將成為我國開展深海資源勘查和深海前沿科學研究的主力軍,將大幅提升我國國際海域資源勘查的效率和質量,助力我國深海科學研究走向國際前沿。

“龍宮”如何使“龍”家族居住更舒適?

于洪軍說,“三龍”聚首的國家深海基地管理中心,是面向全國深海科學研究、深海資源調查與開發、深海裝備研發和試驗、海洋新興產業服務,提供科考船舶、載人潛水器等大型深海裝備運行與維護保障、潛航員選拔培訓與管理等多功能、全開放的公共服務平臺。

國家深海基地管理中心作為一個公共服務平臺,需要同潛水器研發單位及其他優勢力量進行密切合作,根據實際應用需求適時開展潛水器技術的升級,并將潛水器研發人員、維護保障人員和深海科學家緊密聯系在一起。

對此,“三龍”聚首當天,國家深海基地管理中心分別同“三龍”的牽頭研制單位和技術責任單位--中船重工第702研究所、上海交通大學和中國科學院沈陽自動化研究所,簽訂了戰略合作協議。深海基地如何為“三龍”做好支撐保障?于洪軍表示,將著力打造深海科考公共服務平臺,依托國家深海基地建成的現代化的潛水器維護與總裝車間、機電加工車間、大型試驗檢測水池、消聲水池實驗室、深海超高壓環境模擬實驗室、試驗輔助船、海上試驗場和先進的科學考察船碼頭,為“三龍”及其他深海裝備的業務化應用創造一流的基礎條件,打造全鏈條式的深海高技術支撐保障平臺。

同時,深海基地將加強人才引進和培養,培育適應于“三龍”日常維護和海上實際操作應用的職業化深海工程技術保障隊伍,推動深潛科學家隊伍的壯大;研究探索適應于“三龍”業務化應用的運行機制。

“三龍”何時能同船探深海?我國海洋科考“重器”如何更好共享?

“三龍”同住一“家”,但目前并不能實現同船探索深海奧秘,這是因為目前的“蛟龍”號母船--“向陽紅09”船無法滿足它們同時出海需求。

2月6日,“向陽紅09”船從青島出發,中國大洋38航次啟航,這是一個海上連續作業時間最長、調查區跨度最大的蛟龍號試驗性應用航次。

中國大洋協會辦公室副主任李波表示,新的潛水器母船正在建設中,預計2019年3月交付使用。新船建成后,將具備條件使“三龍”同船探深海。將來到達目標作業海區后,可利用船載設備和“潛龍一號”進行地形地貌等基礎調查,再利用“海龍二號”和“蛟龍”號進行精細調查,“三龍”協同作業,取長補短。

“我們期待1+1+1大于3。今天是‘三龍’聚首,不遠的將來還會有‘四龍'’五龍‘聚集在國家深海基地管理中心。”劉峰說。

記者采訪了解到,我國海洋科考使用的一些儀器設備依賴進口。一些花費大量人力、物力和財力,自主研發的海洋裝備又分散在各個部門,重復投入、難以共享等問題備受業內關注。

潛航員齊海濱為熱愛海洋的青島棗山小學一年級學生講解“蛟龍”號深海科考故事(攝于2017年2月5日)。

去年5月1日開始實施的《中華人民共和國深海海底區域資源勘探開發法》指出:“國家支持深海公共平臺的建設和運行,建立深海公共平臺共享合作機制,為深海科學技術研究、資源調查活動提供專業服務,促進深海科學技術交流、合作及成果共享。”

專家呼吁,借鑒國外經驗,培育和建設國家重大海洋科考裝備共享平臺,統籌管理海洋科考船、各類潛水器等重大海洋科考裝備,對有需求的科研單位共享。一方面,避免高昂的重復投資;另一方面,集中統一管理,有利于設備規范使用和保養,并節省運行成本。

有關專家指出,“蛟龍”號新近的共享航次以及“三龍”聚首,為重大海洋科考裝備期待集聚與共享開了好頭,但需要更大程度、更大范圍的“破與立”,推動我國早日實現進入深海、探測深海、開發深海。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

-

標簽: 深海, 潛龍一號, “蛟龍”號載人潛水器, 海洋科考

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414