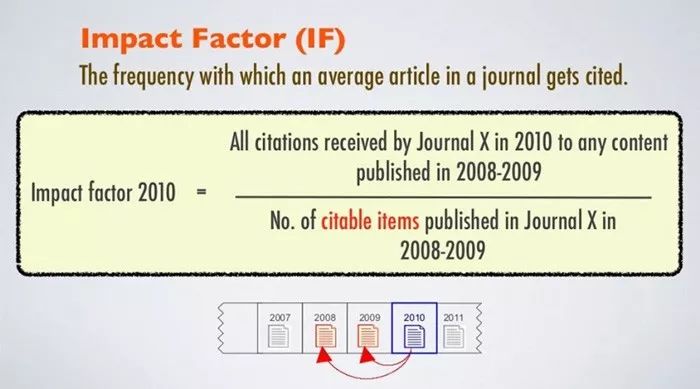

最近,新一版的期刊影響因子(Impact Factor,IF)公布。無論是能源領域雜志的高歌猛進,還是被“踢出”SCI隊伍的雜志的黯然神傷,都毫無意外地引起了熱議。作為需要發文章攢影響因子的研究僧,小希只關注自己方向的幾本雜志,后悔當初怎么就沒有把工作投給那些“黑馬”,從此成為人生贏家,躺著畢業、工作Offer隨便挑……期刊的影響因子,指的是該刊前兩年發表文章的平均被引用次數。一種刊物的影響因子越高,技術上講,只能說明其刊載的文章的平均被引用率高。但實際上,影響因子目前已經成為一個廣泛應用而又備受詬病的學術評價指標,研究生畢業、科研職位申請和晉升、基金申請、評獎評優……都繞不過影響因子這道坎。對于這種狀況,有贊揚者,有批判者。贊揚者認為這是一種相對公平的測量評判標準,拼影響因子總比拼資歷和人際關系要好得多;而批評者卻認為這是一種“暴政”,不但不能促進科研的發展,反而可能會拖后腿,逼迫科學家專注于在高影響因子的期刊上發表文章,追逐所謂的“熱點”而不是科研創新本身。

影響因子定義。圖片來源于網絡

6年前,美國細胞生物學會等70多個組織的150余位科學家簽署了《舊金山科研評估宣言》(San Francisco Declaration on Research Assessment,簡稱DORA),以反抗影響因子的“暴政”。DORA的中心思想是:“評估科研要基于研究本身的價值,而不是發表該研究的期刊的影響因子”,建議科研資助機構、研究機構等有關各方在資助、任命和晉升的考量中,停止使用基于期刊的單一指標——尤其是期刊影響因子——來評估科學家的貢獻。去年4月27日,“自然科研(Nature Research)”總編輯菲利普?坎貝爾爵士代表包括Nature 在內的自然科研旗下期刊正式加入了DORA,倡導科研評估不要再過度依賴基于期刊的指標。

在對影響因子的批評逐日增長的趨勢下,Nature 雜志的“WORLD VIEW”欄目近期刊登的一篇評論發出了另一種聲音,英國帝國理工學院的青年教師John Tregoning表示,如果不看發表論文的影響因子,還能靠什么來評價處于職業生涯早期的年輕研究者?。[1] 影響因子是如此的簡單,就像實驗數據一樣,一個數字可以讓人們對科學家和他們的工作進行評價,同時也能快速的評價期刊的影響力。這并不是指頂刊的文章一定好,影響因子較低的雜志上的文章一定不好,而是在影響因子較高的期刊上發表的論文,平均水平要比那些影響因子較低的期刊更高。也就是說,平均水平下,影響因子較高的期刊上發表的論文,有更大的可能性是重要的論文。就如同化學材料領域的研究者發了JACS、Angew、AM,大家都會祝賀,畢竟在這種級別的雜志上“灌水”,難度要比在三區、四區雜志上大的多。

圖片來源于網絡

很多人都同意“僅僅依靠影響因子來進行學術評價”并不全面,不過Tregoning認為,問題的關鍵是那些反對者只是指出影響因子的問題,卻不能給出一個更加合理的替代方式。有機構提出用文章引用數和基于文章引用數的H-因子等指標評價科學家會更有說服力,然而H-指數和引用數都將隨著時間的推移而增加,對于初出茅廬的青年研究者來說,這些更像是看得見夠不到的奢侈品,甚至會讓更多年輕人拿不到項目和資金,黯然退場。評價他們成果的好壞以及預測他們最終的影響力并非易事,當前最有效的方式依舊是他們發表論文所在期刊的影響因子。有研究者在Journal of Informetrics 雜志上發表研究論文,認為期刊影響因子對于評價年輕學者有一定的積極作用。[2]

舉個例子,就如同每年都會有人吐槽高考,應試教育,千軍萬馬過獨木橋……但目前為止,高考依舊是我們能夠找到的最公平最有效最透明的高校招生方法。

圖片來源于網絡

偉大的科研并不意味著成就事業,很多科研人都希望自己的研究能應用于實際,讓世界變得更加美好。如何才能將自己的工作推廣出去,讓更多的人知曉和認可呢?在影響因子高的雜志上發表文章,利用雜志的平臺宣傳自己的科研成果,無疑是一種捷徑。

再舉個例子,就像在大學寢室里打撲克,如果規則談不攏,相信所有人都會十分的抓狂,甚至會不歡而散。科研也是一樣,需要一種快速、清晰、易操作的規則來評判科研工作的影響力。盡管早就有人統計過,很多高影響因子期刊上的文章,引用數分布并不平均,甚至相差很懸殊。以Nature 為例,89%的引用來僅來自于25%的文章。[3] 但這并不妨礙我們相信Nature 上的工作平均水平較高。就比如大家都愿意相信出自哈佛、耶魯的學生要比三流大學的學生強,盡管哈佛、耶魯的畢業生中也一樣會有不入流的人渣。

當然,由于長時間的受到過多的關注,影響因子已經“恃寵而驕”,在科研界占據了舉足輕重的地位,很多研究人員對影響因子趨之若鶩,這并不正常。但如果一旦影響因子被踢出學術舞臺,誰又能夠代替它呢?科研評價體系改革路在何方?

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414