1 信息技術

信息技術(ICT,Information and Communication Technology)是第三次工業(yè)革命的核心技術與重要引擎。作為通用性技術,信息技術對其他產業(yè)與整體經濟增長具有明顯的輻射作用,對于國家安全與軍事實力同樣至關重要,因此也被認為是綜合國力的重要標志。

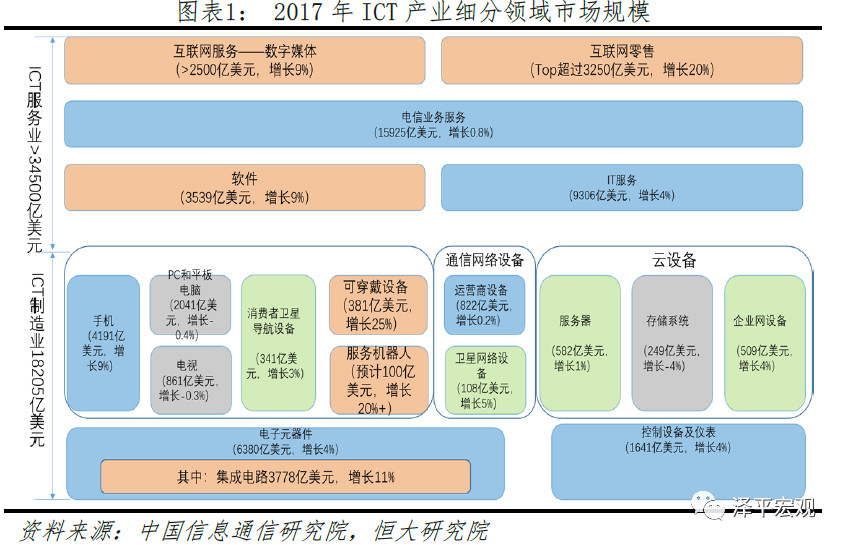

2017年全球ICT產業(yè)總體規(guī)模預計突破52000億美元,其中ICT服務業(yè)達到34500億美元,ICT制造業(yè)突破18000億美元。站在細分領域的角度,集成電路、軟件和IT服務、通信分別承擔著信息的計算、加工處理和傳輸功能,這三類技術也成為各企業(yè)和各國競爭發(fā)展的重要高地。

1.1 半導體與集成電路

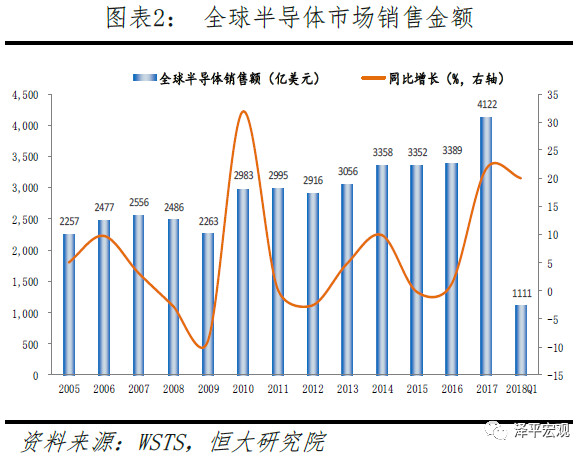

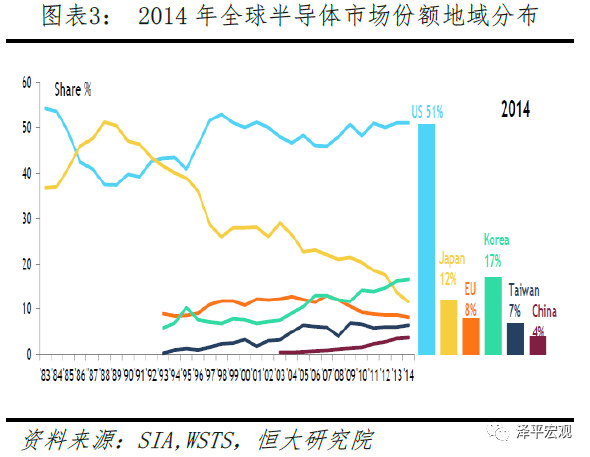

全球半導體產業(yè)市場規(guī)模已經從1996年1320億美元增長至2017年4122億美元。根據美國半導體行業(yè)協(xié)會(SIA)的統(tǒng)計,按照半導體企業(yè)總部所在地分類,目前美國公司占到全球半導體市場份額的一半左右,其次為韓國、日本,中國目前市場份額在5%左右。

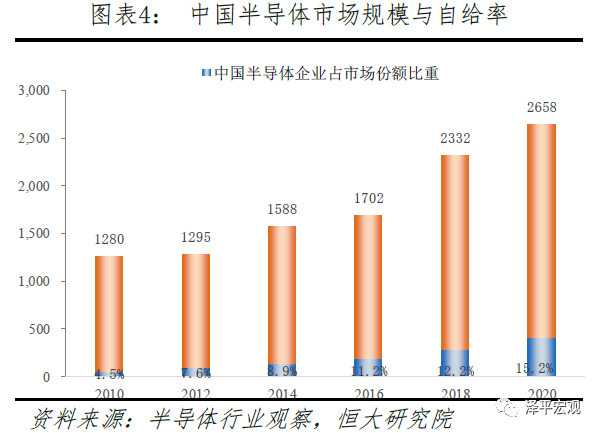

半導體可以分為分立器件、光電子、傳感器、集成電路,其中集成電路占比最高,占到2016年全球半導體銷售金額的81.6%。中國目前已經成為全球最大的半導體與集成電路消費市場,但是自給比例僅10%左右,每年的進口金額超過2000億美元。

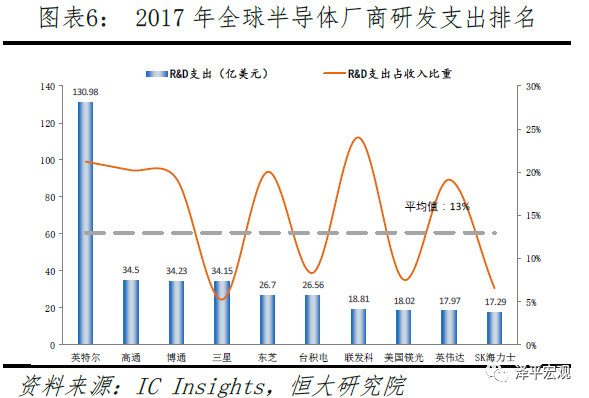

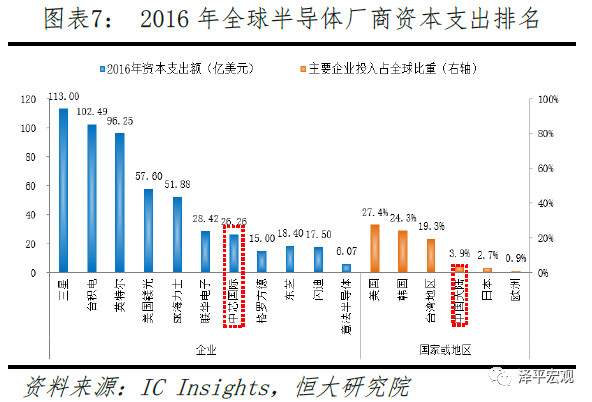

在諸多核心集成電路如服務器MPU、個人電腦MPU、FPGA、DSP等領域,我國都尚無法實現芯片自給。此次中興事件,正是由于中興在高端光通信芯片、路由器芯片等方面依賴博通等供應商,以至于一旦被美國制裁就將面臨破產風險。對外依賴只是中國在核心芯片領域相當薄弱的外在表現,其實質是在集成電路的各核心產業(yè)鏈環(huán)節(jié)缺少足夠的、長期的資本投入、研發(fā)投入與積累。2017年美國芯片巨頭英特爾研發(fā)支出達到130億美元、資本支出預計達到120億美元,僅研發(fā)支出就已接近中國全部半導體企業(yè)全年的收入之和;高通、博通、英偉達等芯片設計廠商更是將20%左右的銷售收入投入用于研發(fā)。國內集成電路制造領軍企業(yè)中芯國際2016年資本開支26.3億美元、研發(fā)投入僅3.18億美元,如此懸殊的投入對比下,中美半導體領域的產出差距可想而知。

作為現代精密制造業(yè)的代表,一顆小小的微處理器上集成了數十億個晶體管、需要經歷數百步工藝過程,這決定了芯片領域的“短板效應”——任何一個零件或環(huán)節(jié)出錯,都會導致無法達到量產的良率要求;任何一個步驟都需要經過漫長的研發(fā)、嘗試與積累,絕非一朝一夕。這個過程不僅需要擁有大量專業(yè)人才,更需要在關鍵設備與原材料領域供應率先實現突破。

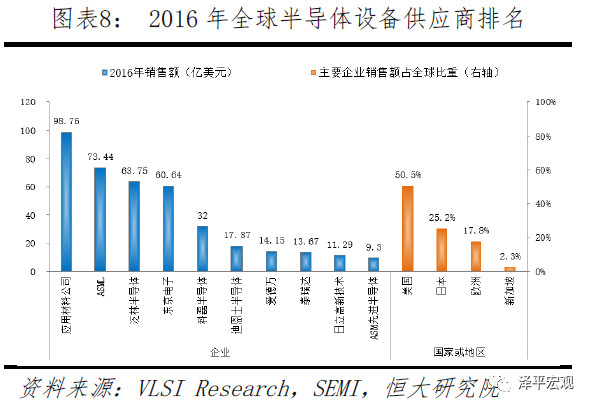

2016年全球前十名半導體設備供應商中,除了荷蘭的ASML、新加坡的ASM Pacific,其余四家位于美國、四家位于日本,其中美國的應用材料公司(AMAT)排名第一、2016年銷售額達100億美元。四家美國公司已經占到全球市場份額的50%,即使第二名荷蘭光刻巨頭ASML股東中也有著英特爾的身影。而在此領域國內尚無企業(yè)上榜,2016年中國半導體設備銷售僅57.33億元,其中中電科電子裝備集團排名第一,但銷售金額也僅9.08億,中國前十強占全球半導體設備市場份額僅2%。長年占據全球半導體設備榜首的美國AMAT產品幾乎橫跨CVD、PVD、刻蝕、CMP等除了光刻機外的所有半導體設備,公司的30%員工為研發(fā)人員,擁有12000項專利,每年研發(fā)投入超過15億美元,而國內半導體設備龍頭北方華創(chuàng)研發(fā)支出不到1億美元。

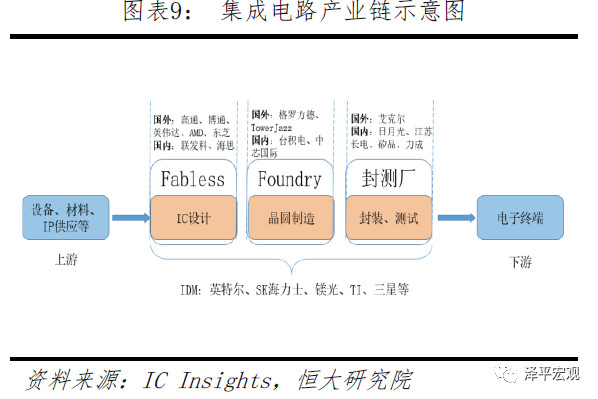

站在產業(yè)鏈的角度,集成電路可以分為設計、制造與封裝測試三個環(huán)節(jié),其中垂直一體化模式稱之為IDM(Integrated Device Manufacture),以英特爾、三星為代表;專業(yè)化分工則可以分為Fabless(IC設計)、Foundry(晶圓代工)、封測,Fabless的核心是IP,以高通為代表;Foundry的核心是制程與工藝的先進性與穩(wěn)定性,以臺積電為代表;封測相對來說對技術的要求不如前兩者。

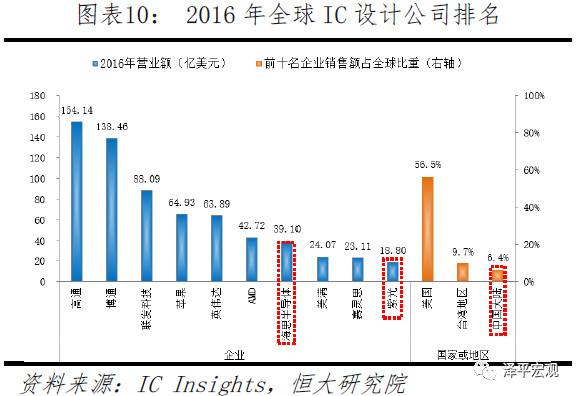

IC設計領域,2016年全球前十大Fabless廠商中,中國上榜兩家,華為海思排名第七、紫光集團排名第十,合計市場份額約7%。考慮到博通(Broadcom)計劃將總部從新加坡遷回美國,實際上這份全球前十Fabless廠商中美國公司將占據7席,合計市場份額達到56%,是芯片設計領域的絕對王者。如果算上IDM的英特爾,美國在IC設計領域的份額將更高。

中國近年來在IC設計領域的進步不小。2010年全球前十大Fabless廠商中尚無一家大陸企業(yè)入圍,除了臺灣地區(qū)的聯(lián)發(fā)科排名第五,其余九家均為美國企業(yè)。而2016年華為海思與紫光集團雙雙進入前十,大陸企業(yè)在IC設計領域的全球市場份額也由2010年5%左右提升一倍至約10%。同時美國企業(yè)份額則從69%下降至55%左右。盡管短期之內美國在IC設計領域的霸主地位難以撼動,但相對實力正在此消彼長。

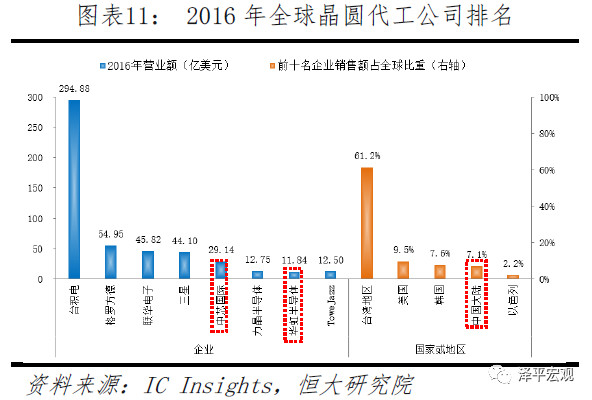

晶圓代工領域,全球前十大晶圓代工廠中,中國占據兩席,中芯國際排名第四、華虹排名第八,總共市場份額達到7%;美國Global Foundries排名第二,市場份額11%。臺積電為純晶圓代工領域絕對龍頭,市場份額達到59%。除了銷售收入的差距,華虹最高水平制程只有90nm,主要產品都是為電源管理IC、射頻器件芯片代工。中芯國際量產的28nm制程良率尚未完全穩(wěn)定,而臺積電已經導入10nm制程為蘋果iPhone8的A11處理器、華為mate10的麒麟970等手機芯片代工,并且計劃今年將量產7nm制程。從“28nm-20nm-14nm-10nm-7nm”的工藝升級路徑來看,中芯國際與臺積電的技術工藝水平差了三代。

小結:中國是全球最大的半導體與集成電路消費市場,但是90%依賴進口,自給比例僅10%左右,每年的進口金額超過2000億美元。中國在集成電路領域的資本與研發(fā)投入方面都與美國存在較大差距。細分領域來看,中國在半導體關鍵設備與材料方面最為欠缺;在IC設計領域華為海思、紫光展訊等近年來進步較大,但差距仍大;在制造領域,臺積電實力強大,中芯國際與國際最先進制程差了三代工藝水平。

1.2 軟件與互聯(lián)網服務

以功能分類,軟件可以分為系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應用軟件,其中系統(tǒng)軟件負責管理和調度各種硬件資源和程序;應用軟件負責面向特定領域實現特定功能;支撐軟件位于兩者之間,負責支持其他軟件的編寫與維護,如編程軟件、數據庫管理軟件等。目前的多數互聯(lián)網服務,實際上也是應用軟件。

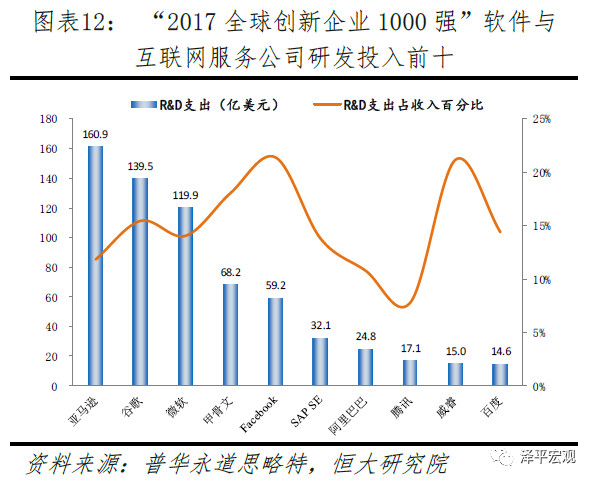

根據普華永道思略特發(fā)布的“2017全球創(chuàng)新企業(yè)1000強榜單”,其中軟件與互聯(lián)網服務公司按照研發(fā)投入排名的創(chuàng)新十強榜單中,中國憑借BAT占據第7、第8及第10名,前五名清一色為美國企業(yè)——亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文、Facebook。美國前三強軟件與互聯(lián)網服務公司亞馬遜、谷歌、微軟的研發(fā)支出均超過百億美元,相比BAT中最高的阿里巴巴也僅達到25億美元。

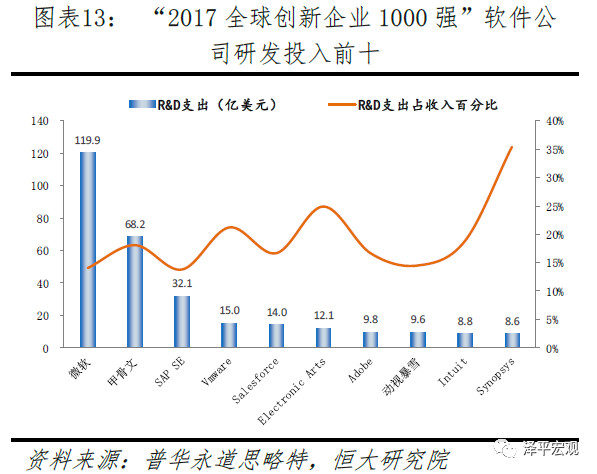

如果不包含互聯(lián)網服務公司,在軟件領域創(chuàng)新十強榜單中除了德國的SAP外其余均為美國公司,中國公司無一上榜。軟件領域中國創(chuàng)新排名最靠前的是金山軟件,2017年研發(fā)投入達2.6億美元,而第一名的微軟達到119.9億美元。

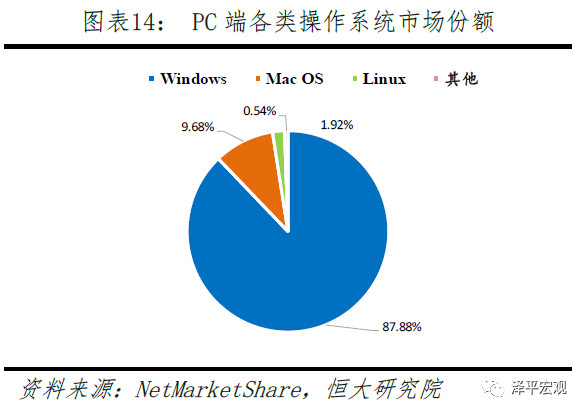

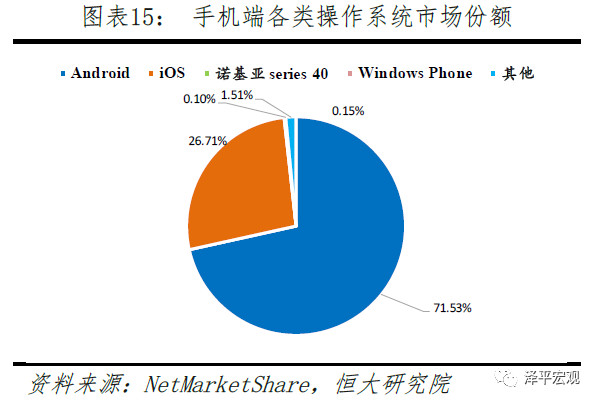

在系統(tǒng)軟件領域,當前PC操作系統(tǒng)基本上被Windows壟斷,Windows裝機量接近整體市場的88%,Windows與Mac OS合計超過97%;手機操作系統(tǒng)則被IOS與Android兩家瓜分,兩家合計超過98%。數據庫系統(tǒng)則是甲骨文獨占鰲頭。在這些基礎軟件與底層系統(tǒng)領域,中國目前仍是空白。

操作系統(tǒng)開發(fā)是一件系統(tǒng)工程,Windows 7開發(fā)大約有23個小組超千人團隊,需要代碼量5千萬行,缺乏頂層設計的研發(fā)注定缺乏效率。中國當前的操作系統(tǒng)研發(fā)大多是基于Linux開源內核進行二次開發(fā),如果以兩彈一星模式、傾舉國之力進行攻關,相信技術難題可解,政用、軍用的自主可控需求也可以得到滿足,但短期商用的可能性微乎其微,根本原因在于操作系統(tǒng)開發(fā)并不符合商業(yè)的投入產出比邏輯。

Windows、IOS、Android等底層操作系統(tǒng)相當于大廈地基,在此之上已經形成了應用程序庫與開發(fā)者社區(qū)相互影響、相互促進、相互依賴的成熟生態(tài)。如果沒有革命性的體驗變革,從頭開始研發(fā)相當于把大廈推倒重建,投入產出不成正比,因此商業(yè)公司鮮有涉足,而更適合大學與科研機構作為學術課題進行研發(fā)。

云計算實際上是對互聯(lián)網上的計算、存儲和網絡三類資源和應用進行系統(tǒng)管理與調配。按照服務形式,云計算主要可以分為三類——基礎設施即服務(IaaS,Infrastructure-as-a-Service),平臺即服務(PaaS,Platform-as-a-Service),軟件即服務(Software-as-a-Service)。其中IaaS和PaaS管理的是最底層的硬件資源和基礎應用(如數據庫),因此也被視作下一代信息社會的基礎設施。

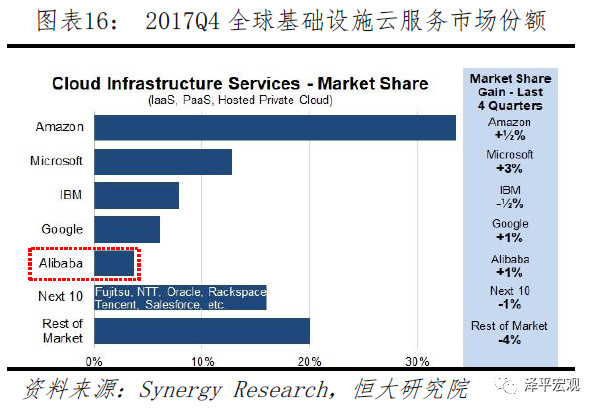

根據美國市場研究機構Synergy Research統(tǒng)計,目前全球基礎設施云服務(IaaS+PaaS+托管私有云)市場中,亞馬遜AWS市場占有率接近35%,其余為微軟Azure、IBM、谷歌,阿里云排名第五,全球市場份額不到5%。

在SaaS領域,微軟收購LinkedIn后超越Salesforce成為第一,其余排名靠前的Adobe、Oracle、SAP均是傳統(tǒng)軟件領域的領先企業(yè)。由于中國在傳統(tǒng)軟件領域的薄弱,在SaaS領域沒有代表性的頭部企業(yè)出現。

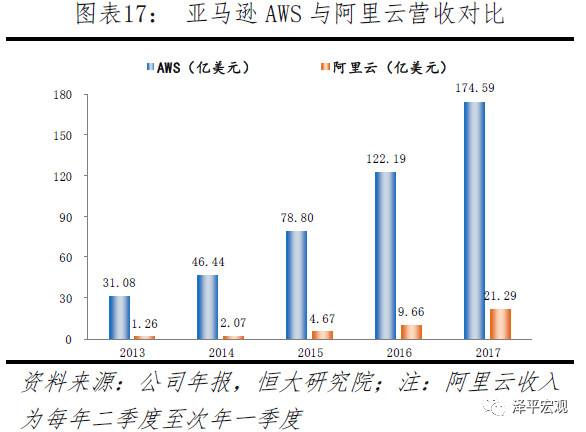

小結:中國在軟件領域相當薄弱,尤其在系統(tǒng)軟件和支撐軟件領域,在互聯(lián)網服務領域BAT尚能與亞馬遜、谷歌、Facebook一較高下,但在研發(fā)投入方面遠不及美國同行。在云計算領域,阿里云發(fā)展很快,但目前的體量僅為亞馬遜AWS的1/10。

1.3 通信

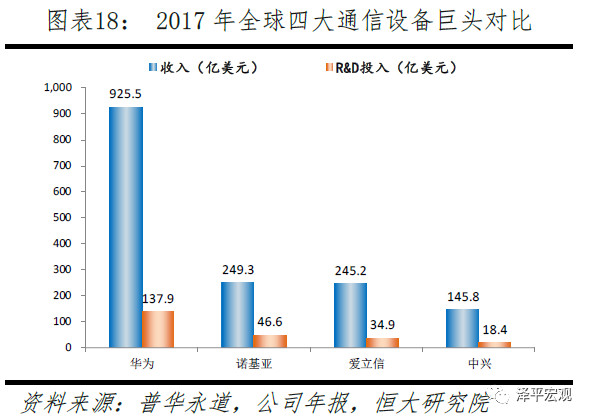

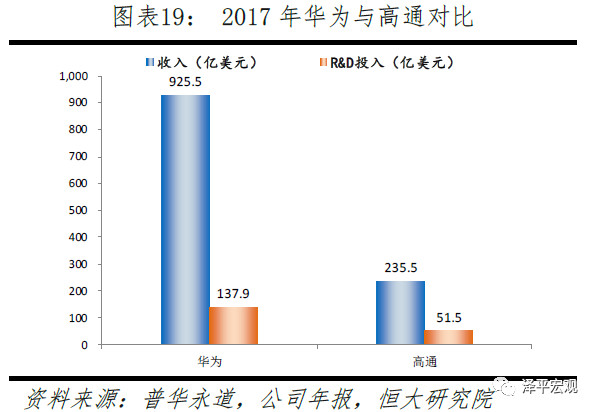

通信是信息社會的“神經網絡”。當前全球四大通信設備巨頭華為、愛立信、諾基亞、中興,中國占據其二。華為2017年銷售額925.5億美元,研發(fā)投入137.9億美元,大幅超越傳統(tǒng)通信設備巨頭愛立信與諾基亞。與美國無線通信巨頭高通相比,華為的收入與研發(fā)投入體量同樣領先。在過去十年內,華為在研發(fā)領域累計投入近4000億人民幣,目前擁有超過7萬份專利(超過90%是發(fā)明專利)。

從代理交換機起家、2004年建立海思半導體進行集成電路的自主研發(fā),華為通過30年的積累成為全球通信設備第一,并在此基礎上進入企業(yè)級核心路由器與移動終端市場。根據市場研究機構IDC數據,目前2018第一季度華為的以太網交換機市場份額達到8.1%、企業(yè)級路由器市場份額達到25.1%,僅次于思科;在移動終端市場,2016年華為智能手機出貨超過1.3億部,僅次于蘋果與三星。

在下一代通信技術5G的標準制定上,以華為為代表的中國企業(yè)也開始嶄露頭角。3GPP定義了5G的三大應用場景——eMBB(3D/超高清視頻等大流量移動寬帶業(yè)務)、mMTC(大規(guī)模物聯(lián)網業(yè)務)、URLLC(無人駕駛和工業(yè)自動化等超高可靠超低時延通信業(yè)務)。在2017年11月美國Reno舉行的3GPP RAN1#87會議中,華為主導的Polar碼成為eMBB場景下控制信道編碼最終方案,而高通主導的LDPC碼成為數字信道編碼方案,中美平分秋色。這也是作為通信物理層技術的信道編碼標準制定以來第一次由中國公司推動,顯示出中國在全球通信領域話語權的提高。

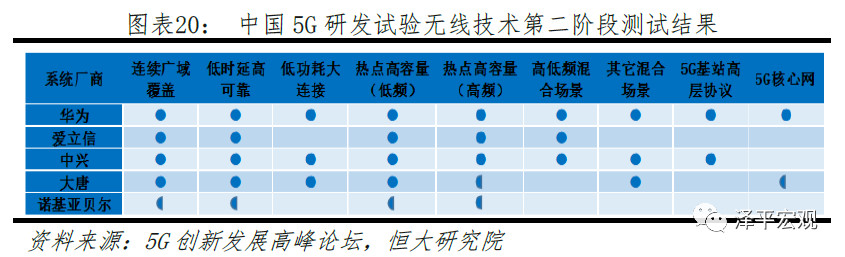

5G芯片方面,今年2月華為在2018世界移動通信大會(MWC)上發(fā)布了全球首款3GPP標準的5G商用基帶芯片巴龍5G01,可以提供2.3Gbps的傳輸速度,支持高低頻、也支持獨立或非獨立方式組網。華為也成為首個具備“5G芯片-終端-網絡能力”的5G解決方案提供商。在國家5G測試項目中,華為在第二階段領先愛立信、諾基亞貝爾等廠商率先完成全部測試項目,并且在小區(qū)容量、網絡時延等性能指標上處于領先。

盡管已經成為全球通信行業(yè)第一,華為對過去的發(fā)展卻有著比常人更清醒的認識。華為創(chuàng)始人任正非在2016年全國科技創(chuàng)新大會上談到,隨著通信行業(yè)逼近香農定理、摩爾定律的極限,華為正在本行業(yè)攻入無人區(qū),過去跟著人跑的“機會主義”高速度將逐漸減緩。如何從工程數學、物理算法等工程科學層面的創(chuàng)新過渡到重大基礎理論創(chuàng)新,如何從跟隨者成為引領者,任正非之問的答案可能并不在華為公司層面。要保證科技領域的長期競爭力與領導力,教育體制、科技體制、創(chuàng)新環(huán)境等軟實力同樣重要。在第三章,我們將進一步探討中美科技體制差異。

2 航空航天

2.1 航天

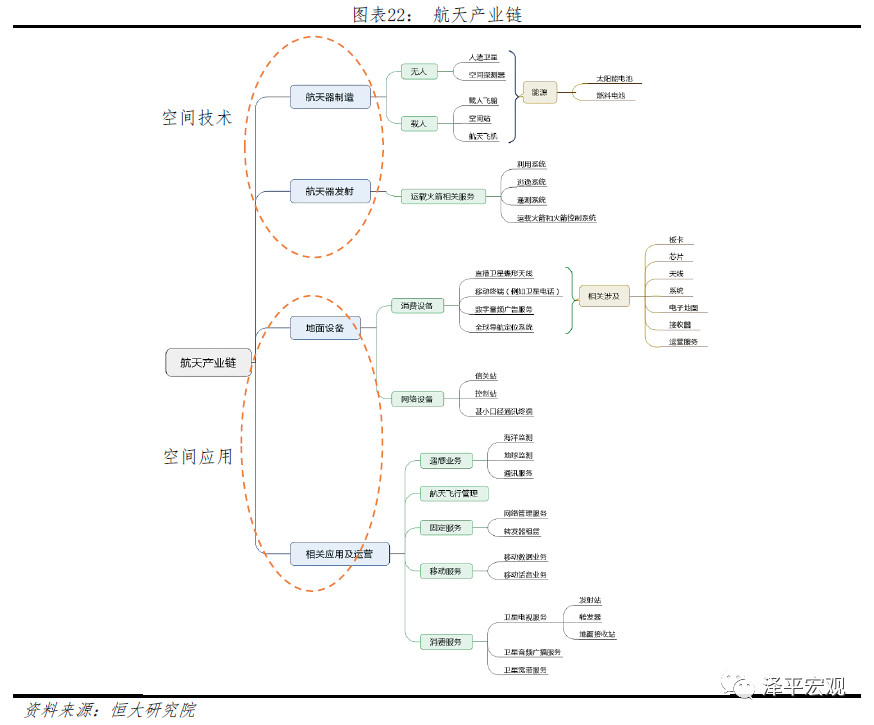

航空航天均是高端綜合性工程技術、理論學科和實際應用的結合,其中航天科技可以分為空間技術、空間科學和空間應用。從整個產業(yè)鏈角度來看,空間技術集中在航天器制造和發(fā)射,空間應用集中在地面設備和運營應用,空間科學是基于兩者去太空探索新知識,三者相互支撐相互依靠。

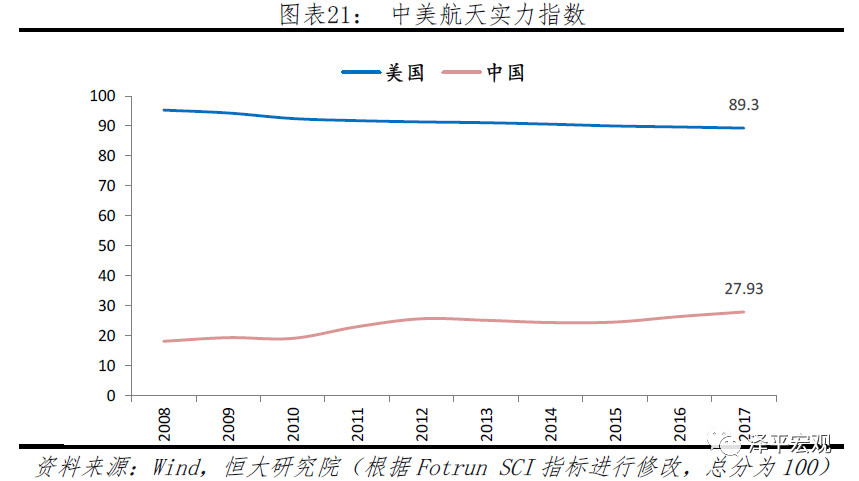

從政府活動(包括政策支持力度、預算開支情況、國際合作情況等)、人員和航天器(宇航員人數、相關學科大學及以上儲備人才數量、在軌航天器數量等)、相關工業(yè)(制造能力、發(fā)射能力、地面操控能力等)這三方面能力進行評定,2017年我國航天實力指數為27.93,較2016年有所提升;美國航天實力指數為89.3居全球首位,但近年來有所下降。綜合來看,目前我國航天實力排名全球第四、仍處于第二梯隊。

一、空間科學:部分領域領跑全球,但整體較為薄弱

我國空間能力最為薄弱的是空間科學,從理論基礎與研究手段兩方面來看:

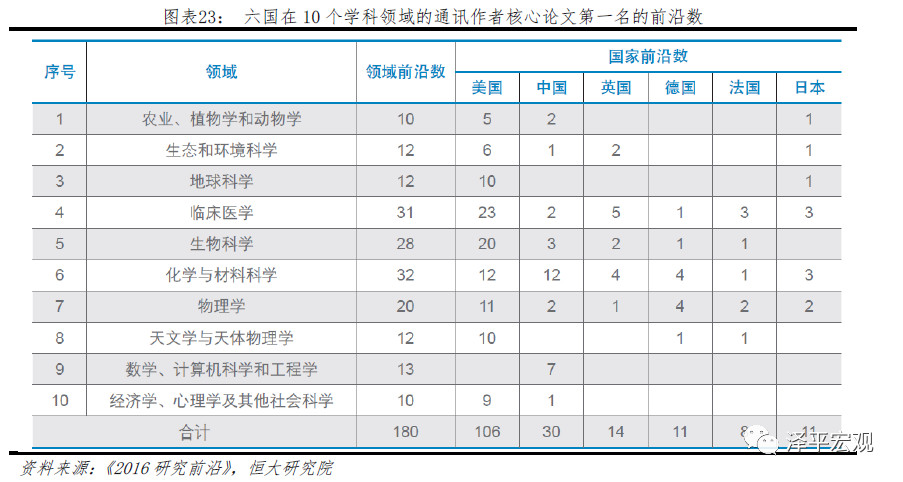

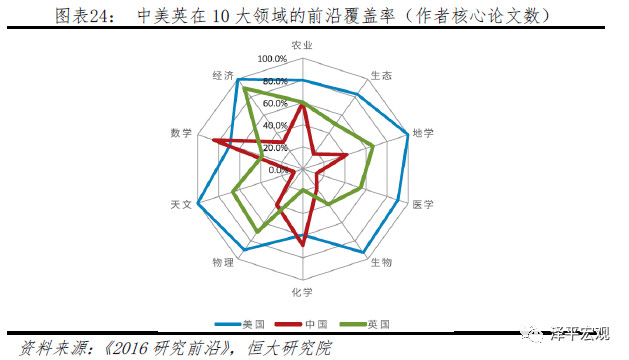

與航天相關性強的天文學與天體物理、物理學等基礎研究較為薄弱。根據中國科學院科技戰(zhàn)略咨詢研究院《2016研究前沿》顯示,從Essential Science Indicators(ESI)數據庫的上萬個研究前沿挑選出的共180個重點熱點前沿為基礎來分析10大學科中各國與所在國相關科研機構對重點熱點前沿產出論文數量和論文影響力,在物理學的20個熱點前沿領域美國引領數達到11個,中國僅2個;在天文學與天體物理的12個熱點前沿領域,美國引領數達到10個,中國尚無斬獲。

科學衛(wèi)星是空間科學研究的重要基礎和手段,我國科學衛(wèi)星起步晚,成效方面不如美國。時間上,美國1958年發(fā)射的第一顆人造衛(wèi)星即是用于研究探索的“探險者號”科學衛(wèi)星;中國最早用于科學探測的是1971年發(fā)射的“實踐”系列衛(wèi)星。探測距離上,美國“探險者號”系列衛(wèi)星已探測過整個太陽系相關數據,向銀河系探測;中國目前探測最遠的是基于嫦娥探月計劃的月球,將于2020年左右施行火星探測計劃。衛(wèi)星數量上,據不完全統(tǒng)計,截止2017年,中國科學衛(wèi)星數量約50顆,其中大部分是早期發(fā)射的“實踐”系列衛(wèi)星,美國方面則約180顆以上。2017年共發(fā)射的108顆科學衛(wèi)星中,美國占了約18%,而中國約為4%。

二、空間技術:基本掌握核心技術,發(fā)展最為迅速

作為空間科學與空間應用的操作基礎和實現手段,空間技術是三個環(huán)節(jié)最為核心的部分。從全球視角來看,近十年,我國的空間技術發(fā)展最為迅速、取得成效最為顯著。

空間技術不單單指具體某項技術,而是囊括從火箭與航天器制造、航天器發(fā)射至航天器能穩(wěn)定運行中涉及到的各項技術。最有代表性的為重型火箭技術、載人航天技術、空間站技術與深空探測技術,從全球視野來看,我國是全球為數不多的能夠獨立實施登月計劃、載人航天計劃、天空站計劃等,說明我國航天攻克核心技術數量多、涉及范圍廣;但與美國相比,我國需要在總體效率與質量上繼續(xù)提升。由于載人航天、空間站與深空探測均需要以重型運載火箭技術為基礎,下文以重型火箭技術為例具體分析我國的空間技術實力。

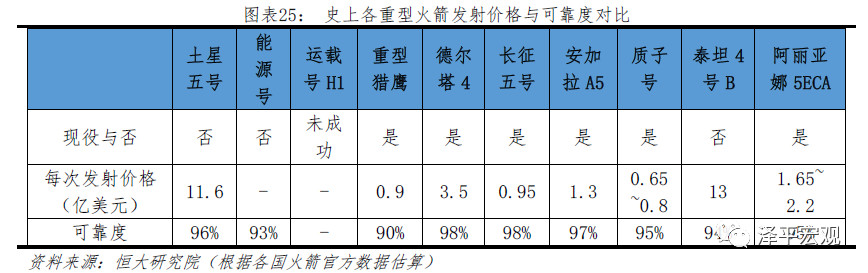

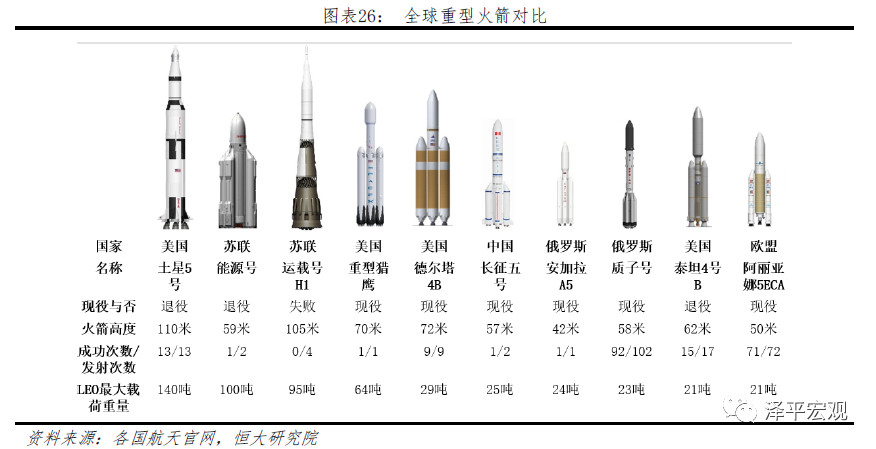

重型火箭是指具備發(fā)射低、中、高不同地球軌道,可以運載不同類型衛(wèi)星和載人飛船,并且LEO載荷能力(近地軌道運載能力)超18噸以上火箭,具備該技術與否可以看做能否擠進航天強國的重要指標。目前全球現役的重型火箭包括長征五號(中國)、重型獵鷹(美國)、德爾塔4(美國)等。從整體性能與性價比來看,我國長征五號排全球第三。主要根據以下兩方面來判斷:

1)第一是整體設計能力。根據重型火箭運載能力要求,目前世界主流運用模塊化組裝法,把多級火箭類似搭積木的方法構建成一個大型的新的火箭,美國的土星五號、重型獵鷹與中國的長征五號等都是運用此法。在設計過程中涉及一項關鍵技術叫動特性獲取技術。(注:即設計過程需要對火箭組成部分和結構在各種惡劣環(huán)境下,例如劇烈震動、沖擊等,產生的變化進行數據分析)

相比其他航天強國,目前我國運載火箭動特性的獲取比較傳統(tǒng),通過振動塔(試驗火箭完整性的檢測塔)全尺寸試驗產生,檢驗周期長、費用高。以美國為例的其他航天強國,則逐漸通過等比例模型試驗方式來推測實際尺寸的數據。這類方法需要有發(fā)展成熟的試驗技術、嚴格的理論建模和先進計算機分析運算能力。我國也開始研究此類技術,但多在理論基礎并無實際操作。

另一方面,我國在擬定的載荷能力對成本和可靠性把控上較為突出。火箭設計是整體概念,各國根據相應的經濟和政策情況來設計最符合國情的方案。因此,在設計環(huán)節(jié)中,成本和執(zhí)行復雜任務的可靠性也是檢測火箭設計的合理性與優(yōu)異性的重要指標。對比史上各大重型火箭,我國長征五號以較低發(fā)射成本和高達98%可靠性,顯示出我國在這一環(huán)節(jié)的技術能力。

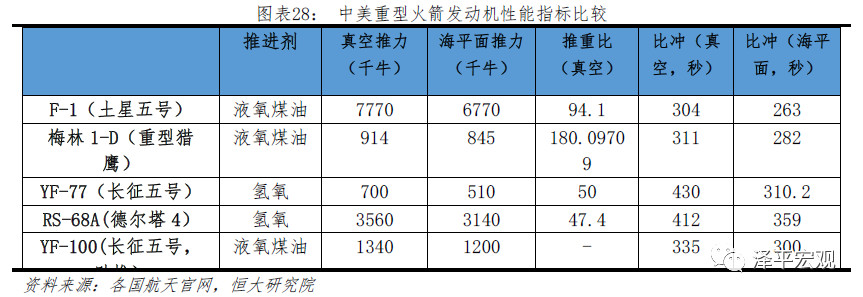

2)第二是整體動力系統(tǒng)。為了掙脫地球萬有引力的束縛,根據牛頓第二和第三定律,火箭需要達到最小速度為7.9公里/秒。除了達到飛行速度要求,重型火箭要需要滿足在多載荷情況下的上千噸起飛推力,從而考驗各國對發(fā)動機的研發(fā)技術。測量發(fā)動機相關的核心指標可以分為運載能力與效率這兩大類別。

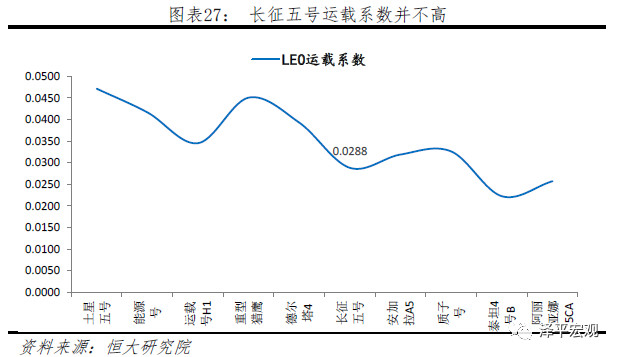

運載能力方面,長征五號運載能力全球現役火箭第三,但運載系數并不算高。最大運載能力方面,包括LEO(近地能力)與GTO(地球同步軌道轉移能力),其數值越大,表示運載物品越多能力越強。目前長征五號LEO運載能力為25噸,僅次重型獵鷹與德爾塔4號。運載系數方面,即最大有效載荷與起飛重量之比,數值越大,表明同重量的火箭能負載更多載荷,運載能力與效率更高。長征五號LEO運載系數僅為0.0288,與重型獵鷹的0.0451相距甚遠,說明有效載荷能力與效率還是有段差距。

效率方面,長征五號燃燒效率和射程較高,但是推力效率較低。測量燃效與射程的指標為比沖,即單位推進劑產生的推力。比沖越高,發(fā)動機燃燒效率越高,射程也越遠,長征五號YF-77發(fā)動機在這方面表現突出。推力方面,YF-77則遜色于美國幾款重型火箭,推力的最大差距為土星五號的十分之一。但是YF-77的推力不足目前影響不大,因為完全可以滿足長征五號設計的最大運載能力,所以整體可靠性不受影響。另一指標推重比,最大推力與重量之比,數值越大說明火箭整體效率越高,提高火箭干質比(火箭凈質量與整體滿載燃料質量之比)能力越強,利于火箭加速。我國的YF-77推重比約50,遠不及美國幾款發(fā)動機,是F-1一半,更是梅林1-D 的約30%,說明我國發(fā)動機性能與美國差距大,技術需要提升。

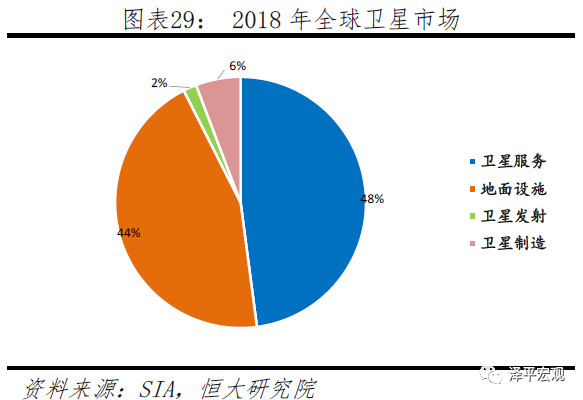

三、空間應用:中國發(fā)展迅速,美國增速放緩

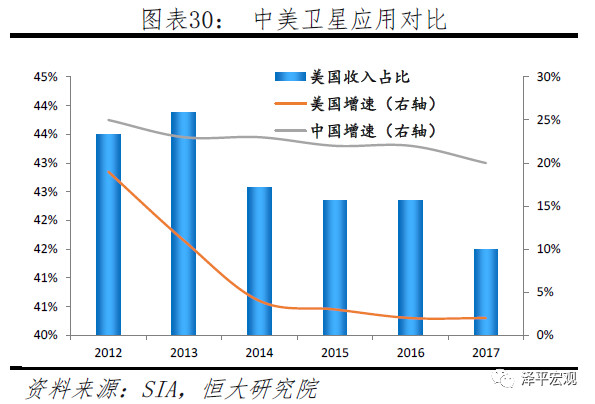

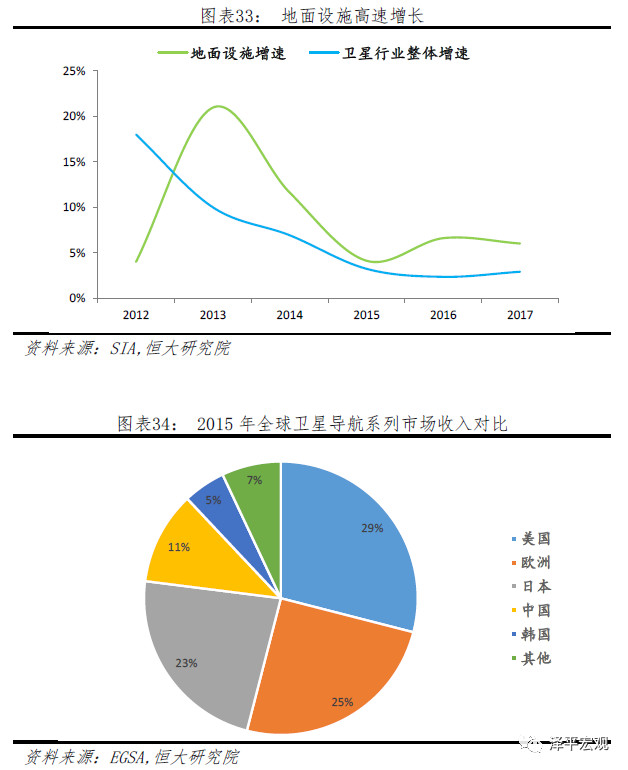

空間應用是指以衛(wèi)星應用為主(約占全球空間經濟的80%),其他相關產業(yè)為輔的空間衍生服務產業(yè)。從衛(wèi)星產業(yè)鏈來看,包括衛(wèi)星制造與衛(wèi)星發(fā)射的上游,與更聚集的衛(wèi)星服務與地面設施的下游。據SIA的2018年全球衛(wèi)星市場報告顯示,2017全年衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模約2686億美金,其中衛(wèi)星服務達到1287億美金,占比48%排為第一,地面設施1198億美金,占45%為第二,兩項總和超90%。美國收入占比持續(xù)多年超40%,但近年來增速放緩、占比有所下降,與此同時中國則以每年超20%的收入增速發(fā)展。

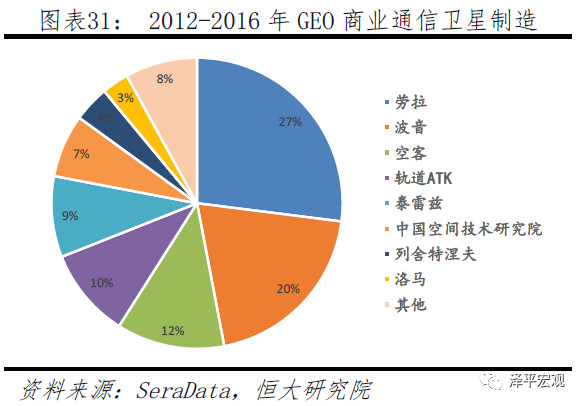

1)衛(wèi)星制造與衛(wèi)星發(fā)射:門欄高,參與者少,美國為第一壟斷者衛(wèi)星制造與衛(wèi)星發(fā)射對資金、人才、技術都具有高要求,全球參與公司或者政府部門約為30個,其中,歐美六大制造商占80%以上的市場份額。以GEO商業(yè)通信衛(wèi)星制造訂單為例,美國波音、勞拉、軌道ATK與洛馬占62%,壟斷過半市場。

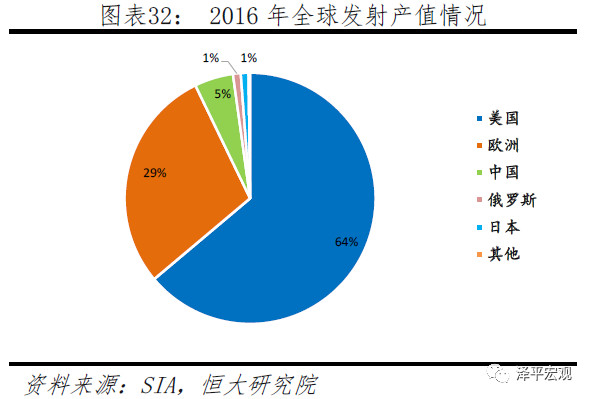

衛(wèi)星發(fā)射方面,美國無論在發(fā)射數量還是發(fā)射收入都遙遙領先。2016年全球共計發(fā)射90次約350顆航天器,其中美國以27%的發(fā)射數量和64%的發(fā)射收入居首,而中國發(fā)射數量與產值均5%,排名第三。

2)衛(wèi)星服務與地面設施:中國具備后發(fā)優(yōu)勢相比之下,衛(wèi)星服務與地面設施門欄較低,擁有超1700家公司參與,市場規(guī)模龐大增長迅速。地面設施行業(yè)表現最為突出,市場規(guī)模從2012年的754億美金漲至2017年的1198億美金,全球四大衛(wèi)星導航系統(tǒng)(美國GPS,歐洲Galileo,俄羅斯Glonass與中國北斗)逐漸完善成熟,衛(wèi)星導航與物聯(lián)網、5G、大數據等高新科技結合擴充帶來的導航產業(yè)蓬勃發(fā)展是重要原因之一。以導航系統(tǒng)為例比較中國北斗與美國GPS:

技術上,北斗安全高效創(chuàng)新。北斗是我國自主研發(fā),無論軍事還是民事方面均可實現安全、自主可控。北斗采取分布開通,即“發(fā)射部分先使用”,與GPS必須整體系統(tǒng)建成才能投入使用對比,更高效靈活。其次,對比GPS的雙頻信號,北斗使用三頻信號帶來更可靠與精準的定位能力,數據處理能力也進一步增強。其三,北斗擁有原創(chuàng)的短報文通信服務,適用于緊急情況下的位置文字通報功能。

市場規(guī)模上,北斗打破GPS壟斷局面,但挑戰(zhàn)GPS依舊困難。從全球視角來看,我國導航系統(tǒng)發(fā)展最為迅速,從2012-2015年市場份額占比提升4%;從國內視角來看,截止2017年底數據,我國衛(wèi)星導航與位置服務產值達2550億,增長20.4%,其中北斗對產業(yè)核心產值貢獻率達80%,市場占有率提升至15%,但GPS依舊保持超80%市場份額。

2.2 航空

相比航天,我國航空展現出來的技術與世界先進水平相比,差距更大,形勢更為嚴峻。

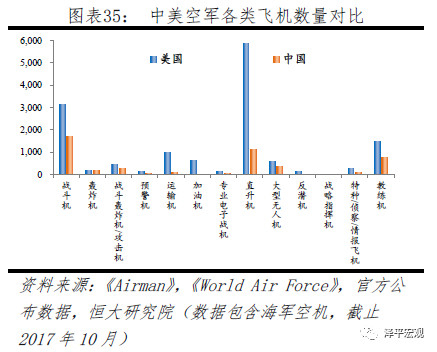

根據使用性質,航空飛機可以分為軍用飛機與民用飛機。軍用飛機方面,從數量來看,我國現役約4500架飛機,是美國現役軍用飛機數量的33%,排名僅次于俄羅斯位于全球第三。從飛機種類來看,我國軍用機種基本齊全,對比美國僅缺少在戰(zhàn)略指揮機的布局。從優(yōu)勢機種來看,我國偏向戰(zhàn)斗機與無人機,戰(zhàn)斗機數量全球第三、無人機全球第二,這與本國國土防御為主的策略相一致;而美國以全球為目標安排布局,所以跨航運輸能力強的加油機與運輸機是美國航空稱霸全球的資本之一,我國這兩類機種暫時無法趕超美國。以運輸機為例,美國運輸機22個系列共998架,中國5個系列約100架,總量僅為美國的十分之一,其中18架伊爾76自俄羅斯購買。

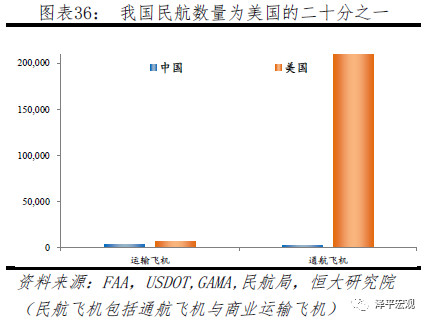

民用飛機方面,我國現役共5593架飛機,約美國的二十分之一。運輸機,即客運機方面,我國小型客運機自主化程度較高,但大型客運機基本全部依靠進口。通航飛機方面差距更大。通航飛機指民用除去商用運輸以外的所有飛機總稱,可以用于空中降雨、空中噴灑等。美國農業(yè)林業(yè)機械化程度高,對通航飛機需求大,我國目前尚處于人力與機械力交換過程,通航飛機存量較低。

造成上述軍用飛機與民用飛機暴露的中美差異、制約我國航空發(fā)展的關鍵因素之一是航空發(fā)動機技術的發(fā)展。

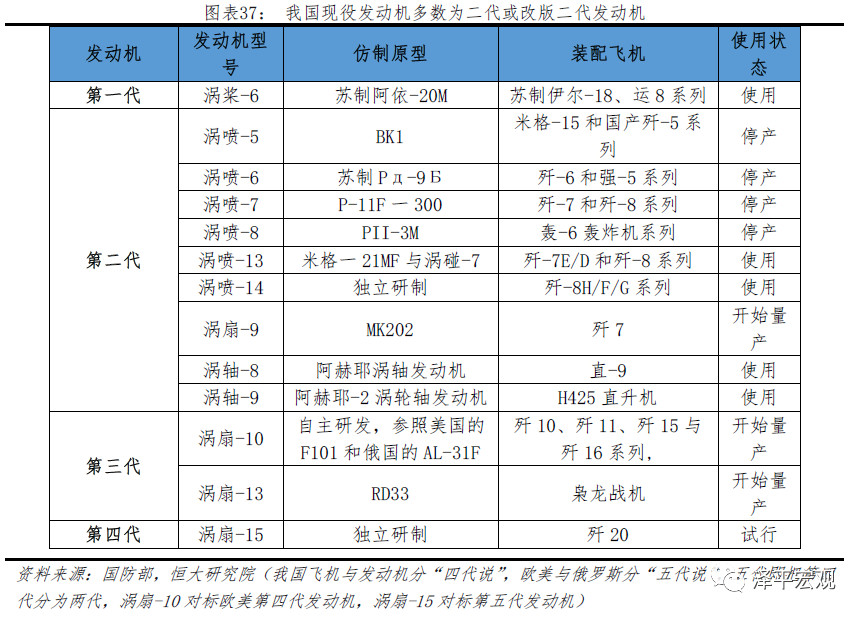

對比航天發(fā)動機,航空發(fā)動機自主創(chuàng)新能力不強,新研制動力進程緩慢,現有發(fā)動機難以滿足飛機日益增長的動力需求,動力多依靠進口。除了國外引進的飛機,我國現役超半成飛機使用國外或仿制改版的二代發(fā)動機,而這些發(fā)動機技術約為上個世紀八九十年代水平,在美國或其他航空發(fā)達國家基本淘汰。例如我國擁有最多的戰(zhàn)斗機,直到近年渦扇發(fā)動機核心技術不斷突破,自主研發(fā)的WS-10、WS-10B、WS-15等才逐漸替代俄制AL-31系列發(fā)動機。但四代動力仍在試行,量產通用還需2-3年。

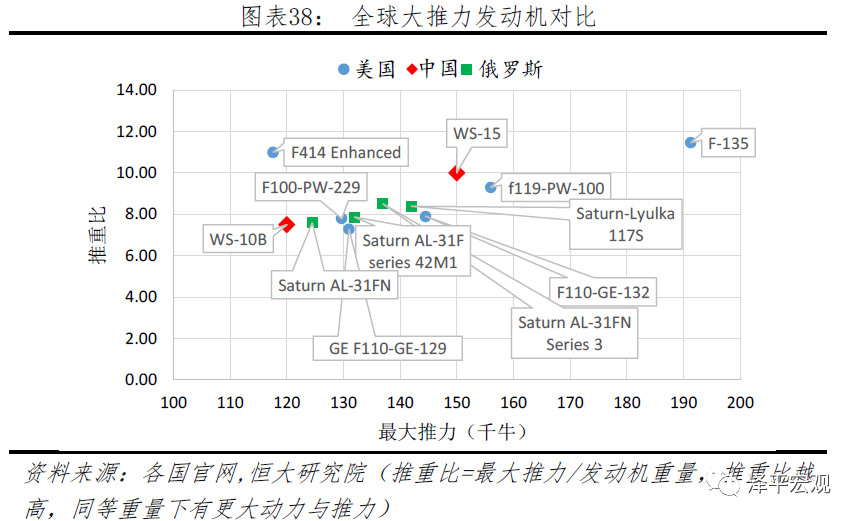

其次,發(fā)動機產品系列不全,軍用發(fā)動機不夠先進,民用發(fā)動機則是空白。軍用大推力發(fā)動機型號研制有短缺,整體性能與美國同類型相比差距較遠。我國大推力渦扇發(fā)動機較成熟的WS-10系列,與美國F-110系列、俄羅斯AL-31F在推力上相差數十千牛,適用性較窄;四代的WS-15仍在試行,性能與美國新一代F-135較大差距。民用發(fā)動機關鍵技術尚未突破,大涵道比渦扇發(fā)動機研制尚處空白,全部依賴進口。大涵道比渦扇發(fā)動機適用于大型運載飛機,例如波音737、747系列,因為核心發(fā)動機無法自主研發(fā),我國大飛機幾乎全部引自波音與空客。直至去年自主研發(fā)C919試飛成功,才填補我國大飛機項目空白。剖析整體,我國攻克整體設計、氣動外形、機身材料等100多項核心技術,擁有自主知識產權,但是動力系統(tǒng)來自美法合資CFM公司,尚無獨立研制同水平發(fā)動機的能力。

2.3 差距原因:工業(yè)基礎弱、資金投入少、人才缺乏與體制不成熟

通過分析我國航空航天與美國的對比,可以發(fā)現差距背后有以下深層次的原因:

1)工業(yè)基礎薄弱,關鍵零部件需要進口。由于技術封鎖,我國航空航天技術研發(fā)均是在困難條件下自主攻克的,即使吸收其他國家發(fā)展成功與失敗經驗,也無法彌補落后發(fā)展幾十年的工業(yè)基礎。例如航天級的FPGA(核心芯片)被國外Xilinx、Altera、Lattice等壟斷,無法購買最先進版本。這也導致我國研發(fā)從立項到成熟落地周期,遠遠長于其他發(fā)達國家。

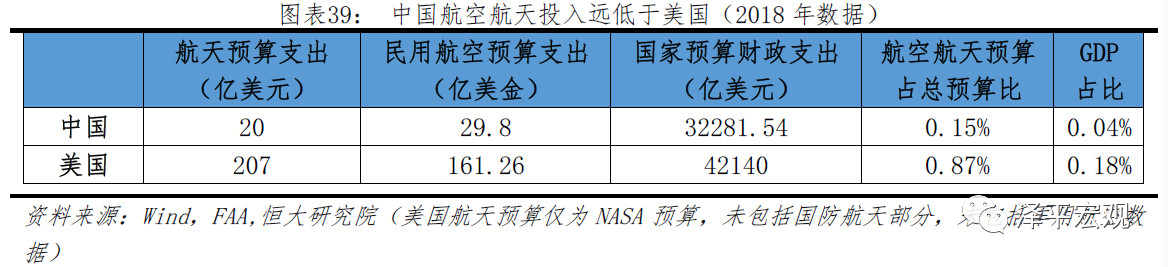

2)研發(fā)投入不夠使得許多預先工作做得不深入不徹底,費用僅為美國的八分之一。從數據來看,無論是相對值還是絕對值,我國在航天航空預算方面都遠不如美國。以航天為例,我國預算為美國的十分之一,如果加入美國國防航天部分的預算,則差距進一步擴大。此外,除了政府高額度撥款,美國航天事業(yè)約20%資金來源資本投資,占全球航天VC/PE的約65%。

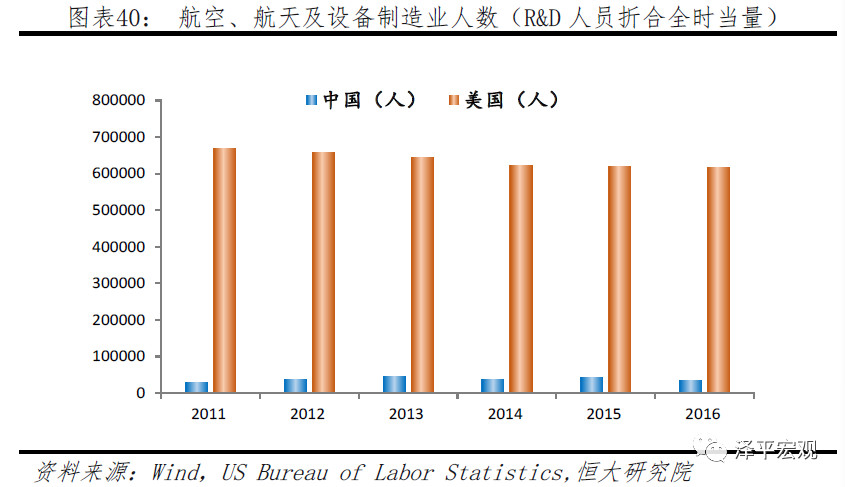

3)專業(yè)人才缺乏。我國在專業(yè)人才的培育體系與人才支持上欠缺,從業(yè)人數差距更大。2016年我國航空、航天及設備制造業(yè)人數為35296人,而美國為617420人,相差十倍之多,與航天相關的服務業(yè)人數差距更大。

4)軍民轉化程度不高,無法有效市場化。以北斗導航為例,北斗開通僅五年對比美國二十多年發(fā)展,無論在設備穩(wěn)定性、可靠性、實用性還是商業(yè)模式,都難在短時間內突破。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態(tài),我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯(lián)系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯(lián)系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414