Science和Nature作為影響力最大的頂刊之一,發表的研究有很多都具有開創性和引領時代潮流的重大意義,近年來國內科學家的研究產出碩果累累,兩大頂刊上也經常能見到中國學者的身影,中科院體量之大,研究產出質量之高自不用說,清華、北大和中科大這樣的高校近幾年每年也有十數篇N/S文章進賬。雖然中國在一些領域相對歐美國家起步較晚,但也正迎難而上,破解了眾多難題。筆者綜合Science/Nature和web of science數據庫精選了幾個當下熱門研究,選出了以國內第一單位或主要完成單位各領域發表在Science/Nature最早的文章。

一、碳納米管

1985 年,“足球”結構的C60一經發現即吸引了全世界的目光也一舉獲得1996年諾貝爾化學獎。在富勒烯研究的推動下,1991年一種更加奇特的碳結構——碳納米管被日本電子公司(NEC)的飯島博士發現。碳納米管作為一維納米材料,重量輕,六邊形結構連接完美,具有許多異常的力學、電學和化學性能。自發現開始,國外在1993年成功制備單壁碳納米管,1997年發現單壁碳納米管的中空管可儲存和穩定氫分子,國內可查分別在1996和2000年取得重大突破。

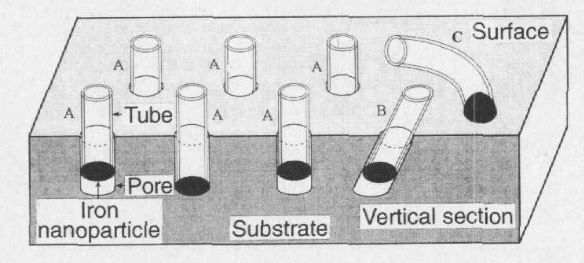

Science:中科院物理所大規模合成對齊排列的碳納米管(1996年)

解思深院士團隊使用基于介孔二氧化硅中嵌入的鐵納米顆粒催化的化學氣相沉積的方法,實現了對齊的碳納米管的大規模合成。掃描電子顯微鏡圖像顯示納米管近似垂直于二氧化硅的表面并形成對齊的隔離管陣列,管之間的間距約為100納米,該管長達約50微米并且石墨化良好。自碳納米管發現后,解思深院士從研究高溫超導轉向一維納米材料,這篇發表于1996年的Science文章也是短短幾年時間產出的重大成果之一。1998年團隊又在Nature發文,通過乙炔在鐵/二氧化硅基質上的熱解制備長度達到約2毫米的非多壁碳納米管,這比之前的大多數報道中描述的要長一個數量級。2000年團隊再發Nature,實現了中國科學家首次制備出世界最細碳納米管,在自行研制的放電裝置中,改進了電弧放電的工藝,實現了碳納米管的圖斑生長模式。其最小尺寸為Φ 0.5 nm,距理論極限值僅差0.1 nm。同年Nature發表香港科大團隊相似成果,該團隊制備的最細碳納米管達到理論極限0.4nm,也是世界上除了日本NEC集團第二個制備0.4nm碳納米管的團隊。

文獻信息:(Large-scale synthesis of aligned carbon nanotubes,Science,1996,DOI: 10.1126/science.274.5293.1701)

二、鈣鈦礦太陽能電池

太陽能電池是一種通過光電效應或者光化學反應直接把光能轉化成電能的裝置。第一代太陽能電池主要指單晶硅和多晶硅太陽能電池,其在實驗室的光電轉換效率已經分別達到25%和20.4%;第二代太陽能電池主要包括非晶硅薄膜電池和多晶硅薄膜電池。第三代太陽能電池主要指具有高轉換效率的一些新概念電池, 如染料敏化電池、量子點電池以及有機太陽能電池等。鈣鈦礦作為一種人工合成材料,在 2009 年首次被嘗試應用于光伏發電領域,轉換效率近年不斷突破,但其穩定性一直是商業化最大的障礙。經檢索,國內在2014年和2017年分別發表了Science和Nature。

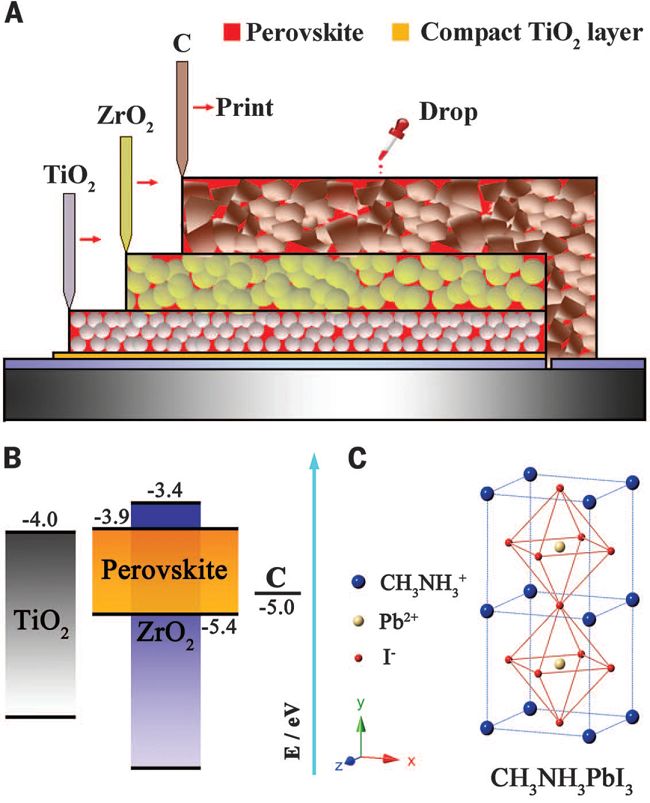

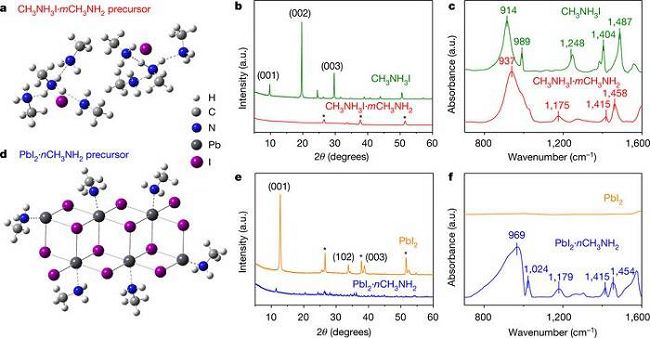

Science:華科報道具有高穩定性鈣鈦礦太陽能電池(2014年)

華中科技大學韓宏偉團隊通過多孔碳膜滴加PbI2,甲基銨(MA)碘化物和5-戊基戊酸(5-AVA)碘化物的溶液制造了一個使用雙層介孔TiO2和ZrO2的鈣鈦礦太陽能電池,其不需要空穴傳導層。5-AVA模板產生混合陽離子鈣鈦礦(5-AVA)x(MA)1-xPbI3晶體,實驗證明其具有較低的缺陷濃度和較好的孔填充以及與TiO2支架更完全的接觸,與MAPbI3相比有更長的激子壽命,光誘導電荷分離的量子產率更高。該電池的認證功率轉換效率為12.8%,并且在充足的陽光下在環境空氣中穩定> 1000小時。雖然轉換效率并不算很高,但該團隊所制備的電池穩定性有很大的優勢。此外,2017 年纖納光電以 15.2%、16%和 17.4%的轉換效率實現了一年三破世界紀錄的佳績,打破此前長期由日本保持的鈣鈦礦小組件的世界效率紀錄。

文獻信息:(A hole-conductor-free, fully printable mesoscopic perovskite solar cell with high stability,Science,2014,DOI: 10.1126/science.1254763)

Nature:上海交大實現大面積高效率鈣鈦礦太陽能電池制備(2017年)

上海交通大學材料科學與工程學院金屬基復合材料國家重點實驗室韓禮元教授團隊及其合作者在無溶劑免真空條件下實現了大面積鈣鈦礦薄膜和高效太陽能電池模塊制備,使用更加經濟安全的新方法制備出比蟬翼還薄數十倍的大面積鈣鈦礦薄膜,向實現大規模低成本太陽能發電的目標邁出了重要的一步。多晶硅太陽能電池的光電能量轉換效率大約在21%左右,而現階段超過20%認證效率的鈣鈦礦太陽能電池面積只能達到0.04 cm2-0.2 cm2,頂多像個米粒那么大,而且依靠現有制備薄膜的技術,鈣鈦礦薄膜的面積越大,越容易出現瑕疵,電池的效率就越低。團隊用了3年時間解決這個問題,在大面積高質量鈣鈦礦薄膜制備的基礎上,開發了有效面積36.1 cm2的鈣鈦礦電池模塊,在國際認證機構首次獲得了12.1%的認證效率,建立了第一個大面積鈣鈦礦模塊的效率世界紀錄。在薄膜制備方法上,研究人員也進行了創新。目前高效率小面積(0.04 cm2-0.2cm2)鈣鈦礦太陽能電池依賴旋轉涂布溶液的方法來獲得高質量鈣鈦礦薄膜,這種方法有點像“攤煎餅”,在制備面積小于25 cm2(5cmX5cm)的鈣鈦礦薄膜時有比較大的技術優勢,在制備更大面積的薄膜時,由于薄膜不同區域的的旋轉速度差別很大,容易導致薄膜出現針孔、覆蓋不完全、厚度和組分不均勻等問題,嚴重影響電池器件的光電轉換效率。而韓禮元團隊采用的是一次成形的壓力輔助制備方法,通過控制壓力把液體材料涂布在平板基底上,就得到了均勻分布的液體薄膜。

文獻信息:(A solvent- and vacuum-free route to large-area perovskite films for efficient solar modules,Nature, 2017, DOI:10.1038/nature23877 )

三、存儲關鍵核心材料

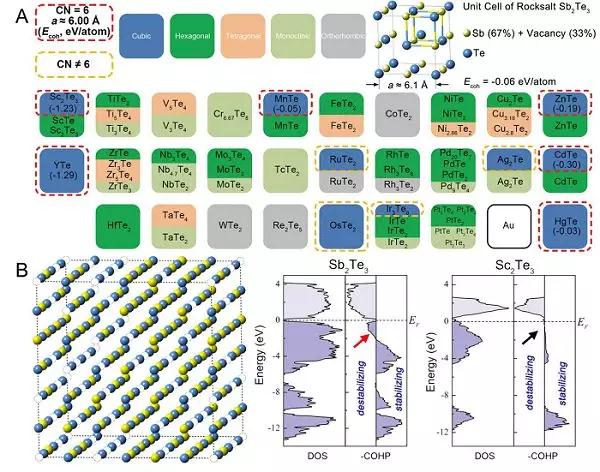

Science:上海微系統所新型相變存儲材料獲重大突破

相變存儲器(PCRAM)被視為新一代非易失電子存儲器之一。其利用硫化合物相變材料的非晶態和晶態之間存在的顯著電阻差異,對數字信息進行編碼。相變材料在高溫下在兩個晶體相之間可以進行快速并可逆的相變,同時兩個晶體相在室內下具有很好的熱穩定性。目前,國際上通用的相變存儲材料是“鍺銻碲”(Ge-Sb-Te)。但半導體的發展對材料提出了更高的要求。中科院上海微系統與信息技術研究所宋志棠團隊利用第一性原理模擬篩選出了Sc、Y作為摻雜元素,合成新型相變材料鈧銻碲(ScSbTe),大幅降低形核時間,達到超高速的寫入速度,僅為0.7納秒。同時鈧銻碲器件的操作功耗相比于傳統鍺銻碲器件降低了近90%。通過材料計算,研究人員清晰地揭示了鈧銻碲超快結晶化以及超低功耗的微觀機理。

文獻信息:(Reducing the stochasticity of crystal nucleation to enable subnanosecond memory writing,Science,2017,DOI:10.1126/science.aao3212)

四、石墨烯

石墨烯自2004年通過機械剝離制備以來一直是材料領域的熱點研究,一度成為王者級的存在。石墨烯在電池電極材料、半導體器件、透明顯示屏、傳感器、電容器、晶體管等領域已經取得了一系列進展,尤其是中科大畢業的曹原兩篇Nature關于石墨烯超導的研究引起強烈的反響。

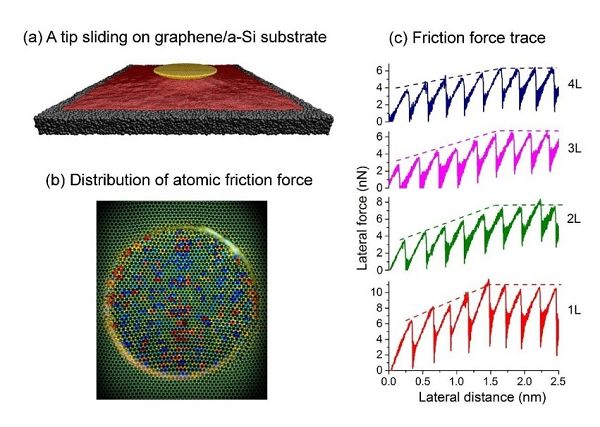

Nature:西安交大揭示二維材料摩擦演化之謎

二維材料盡管厚度僅有若干分子層,但卻具有與宏觀潤滑劑相媲美的優異潤滑性能,并且其摩擦行為十分奇特:對于鋪展在低粘附基底上的二維材料,其摩擦力與分子層數相關,層數越少摩擦力越大;而且,滑動中界面摩擦力會先隨著滑移距離的增加而增大,呈現出一個明顯的強化階段,并最終在一定滑移距離后演化到一個穩態。石墨烯的奇特摩擦行為引起人們對其內在物理機制的廣泛關注和討論。摩擦對分子層數的依賴性,一般認為其源于二維材料的粘著褶皺效應(puckering effect),即在摩擦過程中由于樣品層數不同導致表面變形能力的差異,進而影響真實接觸面積以及最終的摩擦阻力。通過原子模擬,西安交大孫軍課題組博士生在李巨教授指導下與合作者首次重現了石墨烯摩擦行為的所有核心現象,并提出了二維材料可能存在的一種全新的摩擦演化及調控機制。新的研究表明:在接觸摩擦過程中,石墨烯由于層數不同,確實會引起表面變形能力的差異,進而影響真實的接觸面積;但這種單純的粘著褶皺效應對界面摩擦力的影響在部分情況下很可能十分有限。通過對原子尺度界面作用力做細致的統計分析,研究人員發現主導界面摩擦(包括其瞬態演化)行為的關鍵因素是界面的咬合“質量”,即上下表面原子間的局部釘扎強度(pinning capability)和整個界面咬合作用的協同性(commensurability)。在滑動過程中,石墨烯由于具有超強的面外變形能力,能夠動態地調整其構型從而改變與壓頭原子之間緊密接觸和協同釘扎的程度。正是這種特殊的“接觸質量”調控能力,使得石墨烯在摩擦中具有奇特的演化效應以及層數依賴性。基于此機理,研究團隊還提出并論證了通過對二維材料施加可控變形來實現對表面摩擦行為大范圍調控的新思路。

文獻信息:(The evolving quality of frictional contact with graphene,Nature, 2016, DOI: 10.1038/nature20135)

五、催化

催化即通過催化劑改變反應所需的活化自由能,改變反應物的化學反應速率,反應前后催化劑的量和質均不發生改變的反應。按種類主要分為均相催化、多相催化、復相催化、生物催化、金屬催化、金屬氧化物催化、配位(絡合)催化、酸堿催化。尤其是在能源的時代,催化的地位顯得異常重要,也成為研究當之無愧的熱點。

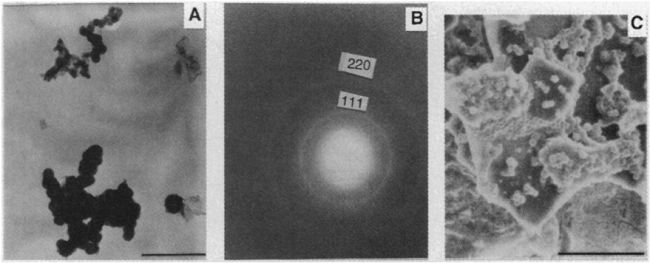

Nature:中國科學技術大學還原-熱解-催化合成金剛石(1998年)

中科大錢逸泰院士團隊在將反應物的化學鍵幾何構型保持在產物中思想的指導下,用Wurtz反應,在相對較低溫度和條件下以金屬鈉分別還原四氯化碳和六氯代苯制得了金剛石粉末。金剛石粉末通過金屬還原熱解-催化途徑合成,四氯化碳與鈉在700℃反應,其中鈉用作還原劑和助熔劑。X射線粉末衍射圖顯示出三個強烈的金剛石峰。拉曼光譜在1332厘米處顯示出尖銳的峰值,這是鉆石的特征。雖然產率僅為2%,但這種方法是形成金剛石的簡單方法。此項工作被“美國化學與工程新聞”評價為“稻草變黃金”,同時被教育部選為1998年十大科技新聞。此外,錢逸泰院士將溶劑熱合成技術發展成一種重要的固體合成方法,創造性地發展了有機相中的無機合成化學,實現了一系列新的有機相無機反應。大大降低了非氧化物納米結晶材料的合成溫度;將γ射線輻照法,發展為制備納米材料的新方法;發展了復合溶劑熱方法,可控生長納米結構。在1996年Science上發文,在280℃用苯熱合成技術制得納米結晶GaN,其中含有超高壓相巖鹽型GaN相。李亞棟、謝毅、陳仙輝院士,陳乾旺、俞書宏、沈國震教授等杰出人才都師從錢逸泰院士。

文獻信息:(A reduction-pyrolysis-catalysis synthesis of diamond,Science,1998,DOI: 10.1126/science.281.5374.246)

六、金屬有機框架

金屬-有機框架(Metal-Organic Frameworks),簡稱MOFs,是由有機配體和金屬離子或團簇通過配位鍵自組裝形成的具有分子內孔隙的有機-無機雜化材料。過去數年已經制備了不同類型的MOFs材料,并在氫氣存儲、氣體吸附與分離、傳感器、藥物緩釋、催化反應等領域都有重要的應用。隨著MOFs材料種類的日益增多以及復合MOFs材料的逐漸興起,MOFs材料將有不可估量的應用前景。在氣體吸附與分離方面,合成具有更高吸附性能的MOFs材料用于氫氣儲存、有毒有害氣體吸附與分離,可解決一部分人們面臨的日益嚴重的環境問題。在催化應用方面,利用不同金屬混合構建具有高效催化功能的復合MOFs材料將進一步提高催化效率。檢索顯示作為獨立完成機構首次發表Science文章的是中科院大連化物所楊維慎團隊。

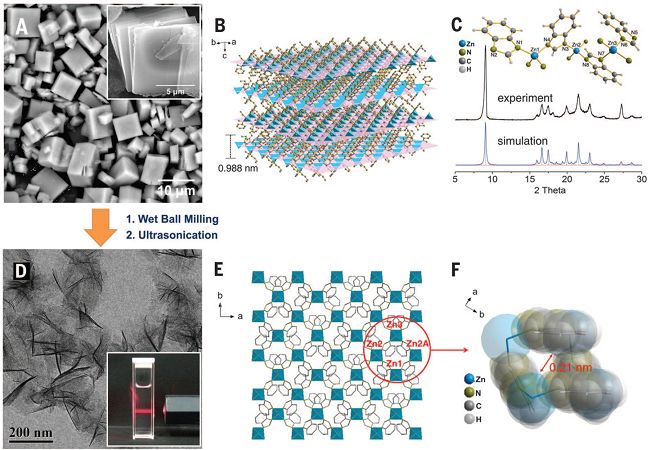

大連化物所Science:金屬有機骨架納米片作為分子篩膜的構件(2014年)

層狀金屬有機框架將是一種多樣化的結晶片來源,如果它們可以剝離,則成為具有納米厚度的分子篩,但是在保持形態和結構完整性方面存在挑戰。大連化物所楊維慎團隊從選擇將二維沸石咪唑酯骨架ZIF-7通過水熱處理得到二維層狀骨架母體Zn2(bim)4,獲得單分子層厚度(~1nm)的MOFs分子篩納米片。該納米片分子篩膜的H2/CO2分離系數達到200以上,H2透量達到2000 GPUs以上,是當時具有最高H2/CO2分離性能的膜材料。膜的H2滲透性和H2選擇性之間存在不尋常的比例關系,并且通過抑制納米片的層狀堆積實現了滲透性和選擇性的同時增加。這種由1nm厚納米片構成的分子篩膜,其厚度僅為蟬翼厚度的千分之一,可以精確篩分尺寸差異僅為0.04nm的H2和CO2分子。這項工作也獲得了同行高度評價。

文獻信息:(Metal-organic framework nanosheets as building blocks for molecular sieving membranes,Science,DOI: 10.1126/science.1254227)*注:文章篩選綜合Science/Nature和web of science數據庫檢索結果,以國內第一單位或主要完成單位為準確定各領域按時間文章排序選擇時間最早的文章。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414