國家重點實驗室作為國家科技創新體系的重要組成部分,是國家組織高水平基礎研究和應用基礎研究、聚集和培養優秀科技人才、開展高水平學術交流、科研裝備先進的重要基地。

2018年6月25日,科技部發布《關于加強國家重點實驗室建設發展的若干意見》,到2020年,實驗室數量總量保持在700個左右。

那么,在海洋領域有哪些國家重點實驗室呢?

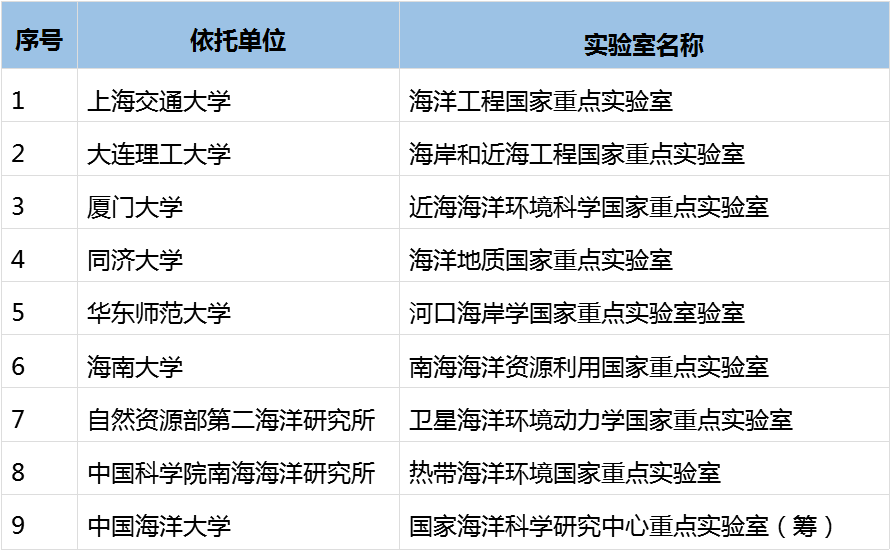

截止到2020年,海洋領域國家重點實驗室有8個,正在籌建的1個,國家實驗室1個。

注:我國重點實驗室按照級別高低可以大致分為:校級/所級-->市級-->省/部級-->國家重點-->國家實驗室。

國家重點實驗室(海洋領域)

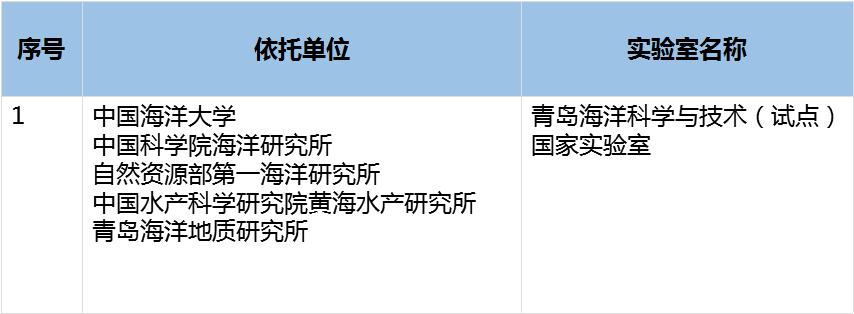

國家實驗室(海洋領域)

海洋工程國家重點實驗室由原國家計委批準,依托上海交通大學建設,1992年建成運行,是我國首批批準建設的國家重點實驗室。邱大洪院士任實驗室第一屆學術委員會主任,此后吳有生院士任實驗室學術委員會主任至今;盛振邦教授、李潤培教授、楊建民教授曾先后任實驗室主任,廖世俊教授為實驗室現任主任。

實驗室定位于應用基礎研究、國防科研和民用科研并重,聚焦船舶工程、海洋工程、水下工程領域國家重大需求,開展原始創新基礎研究,引領國際船海工程重大力學問題研究,組織推進深海無人潛水器、新型深海開發裝備、綠色高性能船舶等研發任務創新攻關,產出一批重大原始創新成果,打造一批船海領域“國之重器”,引領國際船海科技前沿發展,在海洋強國建設中發揮不可替代的作用。

海岸和近海工程國家重點實驗室于1986年由國家計委批準籌建,1990年通過驗收后對國內外開放。先后于1994年、1997年、2003年、2008年、2013年、2018年六次通過國家科技部組織的評估。現任實驗室主任程亮教授, 實驗室第七屆學術委員會主任李華軍院士。

實驗室定位于應用基礎研究,聚焦海岸和近海工程建設與安全防護、海洋資源開發利用、海洋環境修復與保護等國家重大需求,開展原始創新研究,是我國海岸及海洋工程研究和人才培養的重要基地。實驗室的主要研究方向有:海洋動力環境與流固耦合作用,陸海水域環境與海岸侵蝕防治,海岸與跨海工程及其防災減災,海洋資源開發基礎設施工程和海洋工程智慧運維與全壽命安全。

廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室于2005年3月獲科技部批準建設,2007年順利通過驗收,2010年、2015年連續兩次被評為優秀國家重點實驗室。戴民漢教授為現任實驗室主任,吳立新院士為現任學術委員會主任。

實驗室下設四個研究方向。方向一為海洋地球化學過程與通量,包括碳生物地球化學、氮生物地球化學、有機物和金屬的生物地球化學;方向二為海洋生態過程與機制,包括微型生物生態過程、浮游生物生態過程;方向三為海洋生態與毒理效應,包括海洋環境變化生理生態效應、海洋生態毒理效應;方向四為海洋生態系統觀測與整合,包括海洋動力過程與生態響應、海洋觀測。

海洋地質國家重點實驗室(同濟大學)以海洋及相鄰陸區的環境演變與海底資源為總目標,以與國際接軌的深海基礎研究為特色,圍繞大洋鉆探等大型國際研究計劃,突出“地球系統科學”的思想,實現海洋與陸地相結合,古代與現代相結合,依靠國內外的廣泛合作和學科的交叉滲透,采用高分辨率的測試和數值處理手段,探索和發展海洋地質研究中的新思路、新途徑和新方法。

實驗室以古海洋學與古環境、大陸邊緣演化與海洋沉積學、海底資源、深海生物地球化學和海底過程與觀測等為主要研究方向,擁有包括穩定同位素比質譜儀等大型儀器設備,承擔國家973、863計劃和國家自然科學基金重大項目等一系列大型科研課題,發表大量具有國際水準的學術論文,逐漸成為以面向深海和海陸結合為特色、與國際深海研究前沿接軌的培養高層次人才和進行IODP等深海基礎研究的國家級基地以及我國深海科學教育的基地。

河口海岸學國家重點實驗室依托于華東師范大學,于1989年由國家計委批準籌建,1995年12月通過國家驗收并正式向國內外開放。著名的河口海岸學家、中國工程院院士陳吉余教授、中國科學院院士蘇紀蘭教授任實驗室學術委員會顧問,中國科學院院士陳大可教授任實驗室學術委員會主任,中國科學院院士吳立新教授、張經教授任學術委員會副主任,高抒教授為實驗室主任。

實驗室主要從事河口海岸的應用基礎研究,研究方向為:河口演變規律與河口沉積動力學;海岸動力地貌與動力沉積過程;河口海岸生態與環境。

南海海洋資源利用國家重點實驗室我國第一個針對南海海洋資源進行開發利用和保護研究的國家重點實驗室。實驗室以推動國家海洋資源利用為己任,聚焦南海海域,開發南海資源,服務國家戰略。李建保教授為實驗室主任,張偲為學術委員會主任。

實驗室以國家南海戰略及海南省經濟社會發展需求為向導,設置了三大研究方向:方向一為南海海洋生物資源利用,包括南海經濟生物資源利用與保護、南海微生物資源利用與保護和海洋牧場資源化與環境保護;方向二為南海海洋礦物資源新材料利用,包括高純度石英砂及其新材料利用、海洋工程材料和海洋能源技術與相關材料;方向三為南海海洋信息資源化技術,包括南海海洋信息感知與傳輸技術、南海海洋信息處理技術與資源化應用和傳感器制作與應用,并在此基礎上根據現代科技發展進一步擴展和延伸,開展海洋信息資源利用研究。

衛星海洋環境動力學國家重點實驗室于2006年7月由科技部批準建設,2009年12月通過驗收。實驗室是在國家海洋局海洋動力過程與衛星海洋學重點實驗室的基礎上重新組建,聚集了自然資源部第二海洋研究所在物理海洋、海洋遙感和海洋生態環境等傳統優勢學科的優秀人才。

目前實驗室設立三個主要研究方向:海洋衛星遙感技術與應用、海洋動力過程與生態環境、大洋環流與氣候變化,同時設有四大公共支撐平臺,即國家海洋衛星地面站、中國Argo實時資料中心、計算與大數據共享中心和儀器設備共享中心。

熱帶海洋環境國家重點實驗室“(英文簡稱LTO)在中國科學院熱帶海洋環境動力學重點實驗室基礎上應運而生,于2011年進入國家重點實驗室建設期,2014年7月通過建設驗收。

經過一個快速發展周期,目前LTO形成了以南海環流與中小尺度動力過程、熱帶海洋-大氣過程與氣候效應、熱帶海洋動力過程的環境效應三大基礎研究方向為主導的研究體系。LTO堅持海洋和大氣觀測、理論分析和數值模擬及實驗相結合,已經在南海環流、熱帶海洋氣候、環境等方向上作出了在國際上有重要影響的系列研究成果。

青島海洋科學與技術試點國家實驗室(簡稱”海洋試點國家實驗室“)于2013年12月獲得科技部批復、2015年6月試點運行,由國家部委、山東省、青島市共同建設,定位于圍繞國家海洋發展戰略,以重大科技任務攻關和國家大型科技基礎設施為主線,開展戰略性、前瞻性、基礎性、系統性、集成性科技創新,依托青島、服務全國、面向世界,著力突破世界前沿的重大科學問題,攻克事關國家核心競爭力和經濟社會可持續發展的關鍵核心技術,率先掌握能形成先發優勢、引領未來發展的顛覆性技術,建成引領世界科技發展的高地、代表國家海洋科技水平的戰略科技力量、世界科技強國的重要標志和促進人類文明進步的世界主要科技中心。

主要科研方向:海洋動力過程與氣候變化、海底過程與油氣資源、海洋生態環境演變與保護、海洋生命過程與資源利用、深遠海和極地極端環境與戰略資源、海洋技術與裝備。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:7130

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:5741