近期,一位50歲副教授被解聘的消息讓高校教師圈再一次炸鍋。這位副教授表示,其所在學校實行“準聘-長聘”制度,在他今年3月提交申請材料之后,學校拒絕了他的長聘申請。而類似的情況,近年來更是多次發(fā)生在高校青年教師身上。

曾經(jīng),大家認為大學教師這一職業(yè),是處在激烈競爭社會之外的世外桃源。但如今這樣的印象正被逐漸打破。隨著網(wǎng)絡上對“青椒”生存困境的討論越來越多,部分輿論開始將矛頭對準“準聘-長聘”制度,再次把“非升即走”推上了風口浪尖。

但是,也有與這位50歲副教授所在學校不同的高校,提出了“非升即走”的替代計劃。10月12日,在中國神經(jīng)科學學會神經(jīng)外科學基礎與臨床分會主辦的“對話大腦”院士論壇上,復旦大學校長金力透露,復旦將推出“非升即走”的替代計劃,不升也能留,只要青年科學家在行業(yè)內做得足夠好,就可以留下來,化解“五唯”壓力,并將在青年人才學術事業(yè)起步階段提供全方位支持幫助,打造青年人才成長的最佳“沃土”。

“一評不再定終身”,大勢所趨!

縱覽我國高校教師聘任制度可以發(fā)現(xiàn),高校教職的“鐵飯碗”越來越難捧住的趨向,已十分明晰。曾經(jīng),編制在手,旱澇保收;如今,從頂尖大學到地方高校,“非升即走”逐漸普遍,高校教師“分級流動、末位淘汰”,原本安逸的工作,“卷”了起來。

追根溯源,“準聘-長聘”制度源于20世紀初、出現(xiàn)于美國高校的終身教職制度(Tenure-track)。在這一制度下,一經(jīng)聘任為終身教職,聘期可以延續(xù)到退休,不受學校各種階段性教學、科研工作量的考核,而且沒有被解聘的壓力,同時他們還享受學校頒發(fā)的終身教授津貼。但在被聘任為終身教職前,如果教職人員在一定年限內未取得副教授或更高級別職稱則不再聘用。

由于“準聘-長聘”制度在一定程度上對盤活人才資源,激活教師的科研主動性,優(yōu)化師資結構,保障學術自由,提升高校科研實力、辦學效益、可持續(xù)發(fā)展能力的正向作用,我國高校于上世紀90年代開始對其進行引入和探索。

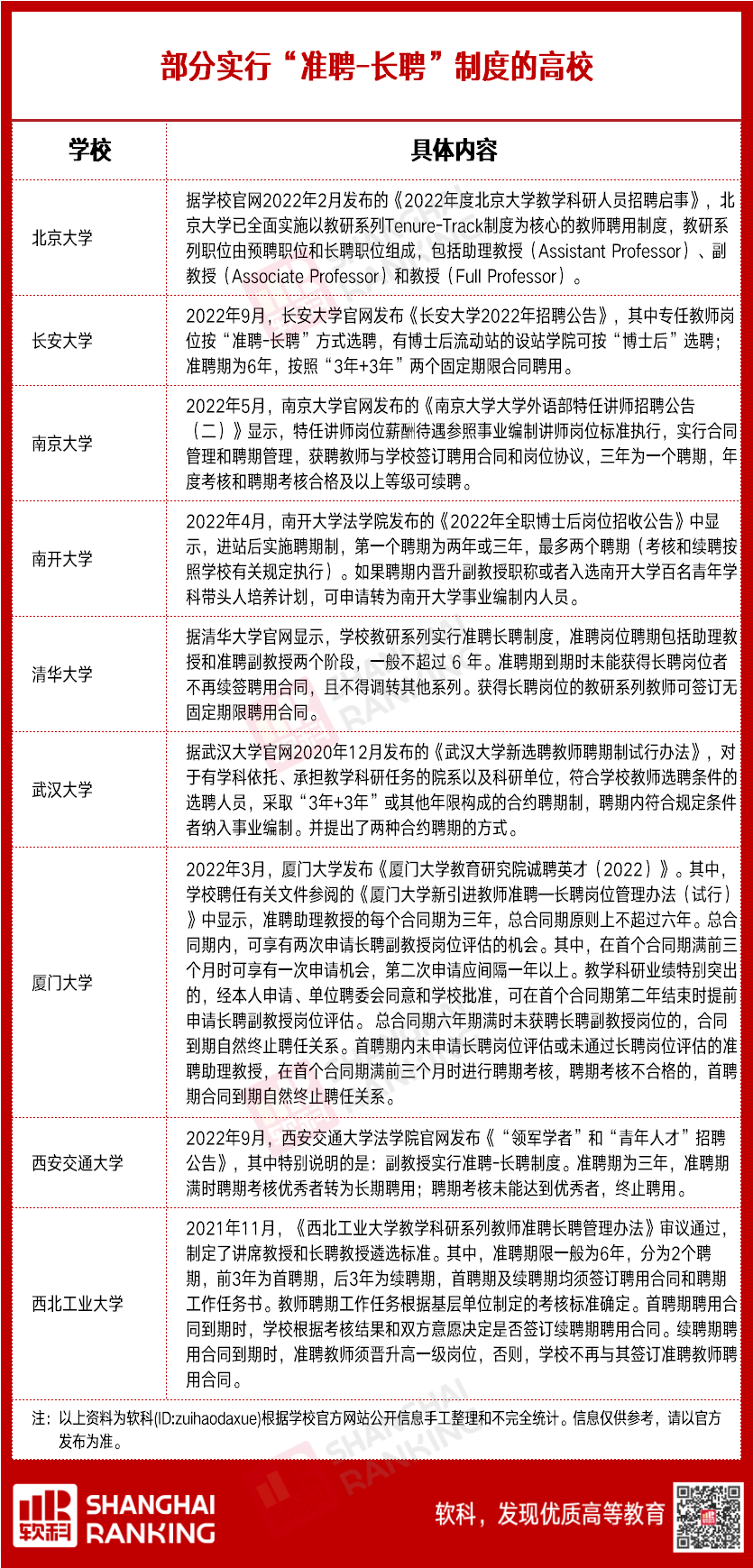

清華大學于1993年開始醞釀率先提出“非升即走”實施方案,并在部分院系開展試點。此后,北京大學、上海交通大學、南京大學、武漢大學、西安交通大學、西北工業(yè)大學等“雙一流”建設高校陸續(xù)實施相關人事制度改革。青島大學、深圳大學、汕頭大學等也已開始實行或部分實行。

2014年,《清華大學綜合改革方案》和《北京大學綜合改革方案》相繼獲得國家正式批準,進一步明確了教師“準聘-長聘”的崗位設置、崗位要求、申報條件、評審程序、考核與管理辦法、工作推進步驟與方式等。2018年,江西省出臺人事改革指導意見,計劃在全省范圍內的高校推行“準聘-長聘”制,對教授以下的實行“非升即走”,對教授崗位探索長聘制,該意見成為全國首個省級層面專門針對高校崗位動態(tài)管理改革的指導性文件。由此,國內高校大規(guī)模推行“準聘-長聘”制度的趨勢開始顯現(xiàn)。

多年來備受爭議的“準聘-長聘”制度,真的能提升高校教師的學術能力嗎?

有學術論文以148 所大學為樣本,通過雙重差分法對“非升即走”的作用進行了系統(tǒng)評估。研究發(fā)現(xiàn),嚴格實行“非升即走”的高校,科研產(chǎn)出提高了103.02%。同時發(fā)現(xiàn),在個人層面,就前5年的科研產(chǎn)出而言,雖然預聘系列和普通系列教師在數(shù)量上并未表現(xiàn)出顯著差異,但在質量方面預聘系列教師要明顯高于普通系列教師。并且,長聘系列教師不論是在數(shù)量還是質量方面,都要顯著高于預聘系列和普通系列教師;針對后5年的科研產(chǎn)出,長聘系列教師在數(shù)量和質量方面同樣明顯高于普通系列教師。

這項研究,一方面說明,這一制度所設定的5-7年的考核周期具有一定的科學性,能夠對教師的科研產(chǎn)出產(chǎn)生激勵作用,另一方面也證實了在研究型大學內部建立有效的“預聘-長聘制”以及嚴格實行“非升即走”的合理性,其有助于高校選拔出具有科研潛質和以科研為志業(yè)的優(yōu)秀人才。

對“非升即走”說不,拐點來了?

作為舶來品的“非升即走”,在高校多年來的探索中,也面臨著“水土不服”。

在高校的晉升標準考核下,隨著優(yōu)秀青年人才的涌現(xiàn),為了更容易拔尖選取,科研能力在人才考評中所占比重逐漸增大,為此,量化后達標人數(shù)遠遠超出了預估,這也就產(chǎn)生了多種難以避免的晉升情況,如拼數(shù)量式晉升、限額式晉升等。

在普遍競崗的背景下和嚴格的考核制度下,“996”、“007”,這些距離大學校園非常遙遠的詞匯,此時盤旋在無數(shù)“青椒”頭上。馬不停蹄發(fā)論文、申項目,在考核壓力下不斷內卷.....“疲于奔命”的背后,是青年教師幸福感降低、競相追逐短期成效乃至無人敢坐“冷板凳”等諸多問題。當考核、評價大多采用硬性的量化指標,加上缺少平等獲得學術資源的機會,“青椒”已然成為了“青焦”。

在2022年全國兩會上,民盟中央擬向全國政協(xié)十三屆五次會議提交《關于完善高校青年教師“預聘制”的提案》(以下簡稱《提案》),重點關注了近年來高校預聘制“非升即走”做法所引發(fā)的爭議。《提案》指出,從近年社會上關于預聘制“非升即走”做法的爭論中不難看出,試點高校暴露出來的職稱晉升、科研成果評價及導向、青年教師權益維護等問題值得深思,該制度尚有許多亟待完善的地方。

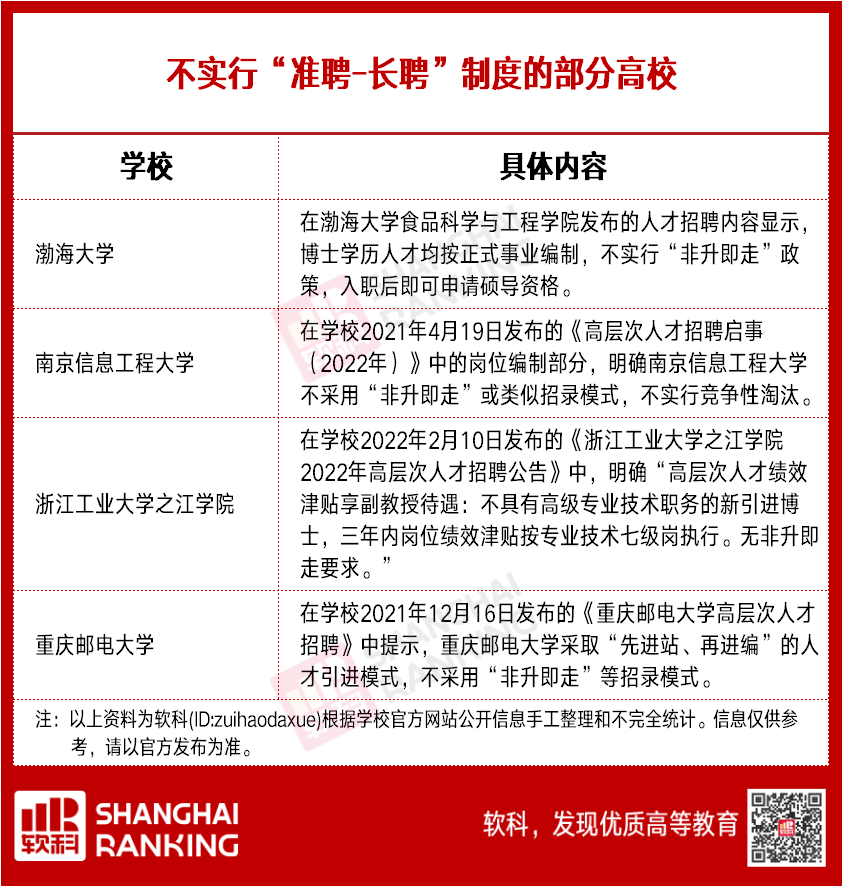

處于“非升即走”爭議漩渦的高校,也開始重新審視這一制度。其中,有部分高校宣布:不采用“非升即走”或類似招錄模式,不實行競爭性淘汰。

2021年4月,南京信息工程大學發(fā)布《高層次人才招聘啟事(2022年)》,其中特別標注“提示:南京信息工程大學不采用‘非升即走’或類似招錄模式,不實行競爭性淘汰。”事實上,南京信息工程大學不是唯一一所拒絕“非升即走”的高校。2022年2月10日,浙江工業(yè)大學之江學院發(fā)布《2022年高層次人才招聘公告》,明確“高層次人才績效津貼享副教授待遇:不具有高級專業(yè)技術職務的新引進博士,三年內崗位績效津貼按專業(yè)技術七級崗執(zhí)行。無非升即走要求”。

部分高校對“非升即走”說不,是否意味著“準聘-長聘”制度即將逐步取消?在長期關注高校教師問題的北京理工大學人文學院副研究員劉進看來,幾所學校對于“非升即走”的“書面拒絕”,并不意味著其已經(jīng)迎來所謂的“拐點”,“準聘-長聘”制度仍是國內高校教師制度改革的大勢所趨。

“非升即走”,何去何從?

首都醫(yī)科大學校長饒毅曾在談到“非升即走”預聘制時表示,預聘制是中國高等學校二十年來最重要的人事改革,是中國高校質量提高、學術進步必不可少的一步。是否用預聘制不是問題,各個學校何時用預聘制,怎么用好預聘制,都是需要認真探討的問題。

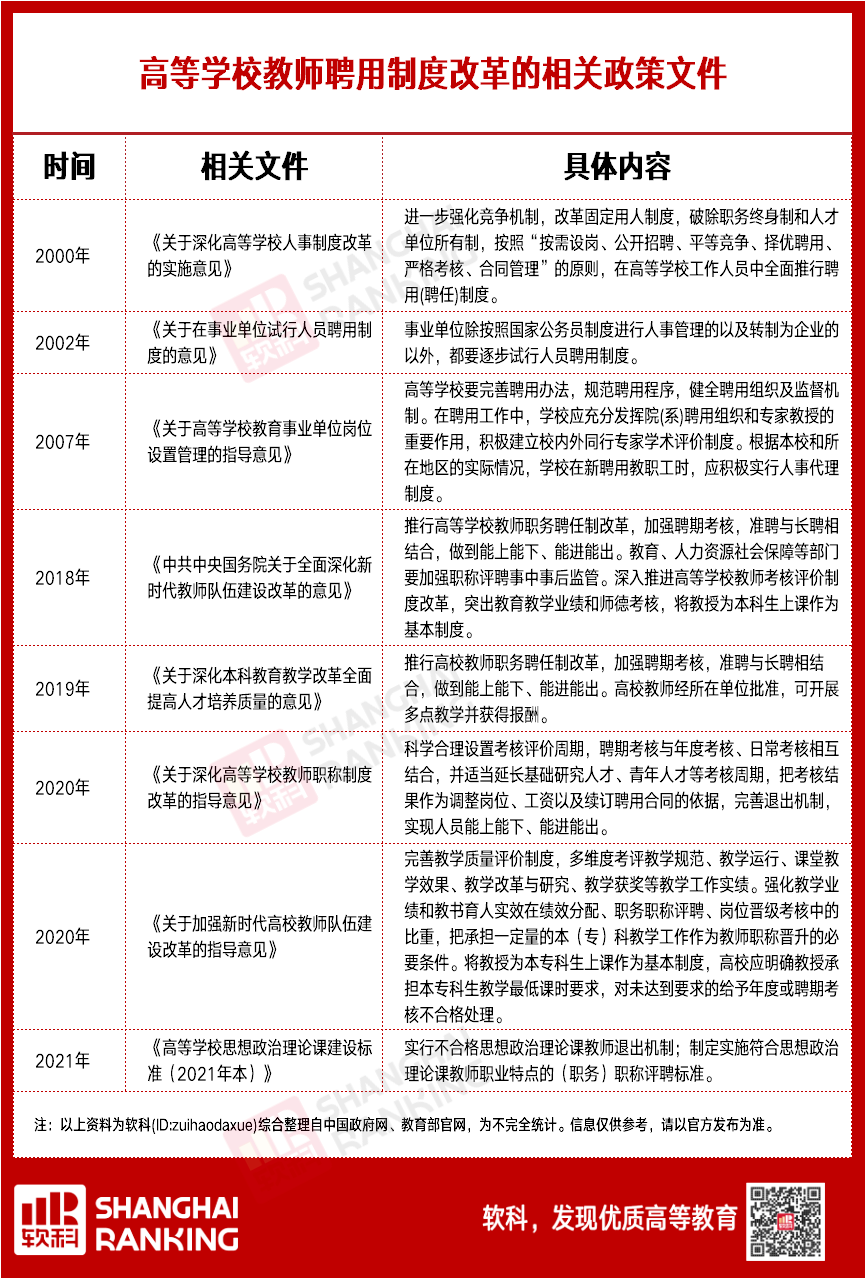

在鼓勵高校教師打破“鐵飯碗”的同時,為了不斷規(guī)范高校的用人與考核機制,我國近年來出臺了一系列高等教育領域“放管服”政策,為賦予高校更大自主權開“綠燈”。

這些官方文件表明,高校編制改革朝著打破終身制的方向十分明晰。其中,不可否認的是,“準聘-長聘”制度的引進是改革,也更是進步。

高校的人事制度改革的最終目的,就是盤活高校教師流動的市場機制,最終實現(xiàn)高校的依法自主辦學,具體到“準聘-長聘”制度,亦是如此。但是,任何制度在實施過程中會出現(xiàn)一定程度的不適性,高校體制改革也不例外。

在這條制度探索之路上,希望高校能夠站在青年教師的角度上,將心比心地展開制度設計,不辜負有能力、有才學的教授的辛苦付出,也能讓更多優(yōu)秀的年輕教師脫穎而出,才盡其用。正如對外經(jīng)濟貿(mào)易大學經(jīng)濟系教授、博導龔炯所說:“大學要有大學精神,要用人文的精神對待自己的員工,要善待科研人員和大學老師。“青椒”確實很辛苦。他們在科研和教學上有很多工作,學校至少要給他們一個體面的生活,讓他們不要為了生計而去奔波。給他們基本的生活方面的滿足,他才能安心去做教學、科研工作。”

免責聲明:本網(wǎng)站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

相關文章

官方微信

《腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414

文章推薦

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數(shù):8194

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數(shù):6507