什么是內卷?有知乎網友舉了個非常有趣的例子:

在看電影時,有人想獲得更好的視野就從座位上站了起來,而后面被擋住的人不得不也站起來看,于是為了能看清電影除了第一排所有人都站了起來。第一排的人不用站起來只是恰好買了第一排的票而已,但他們會告訴你是你不努力才坐不到第一排的。久而久之,大家就會忘了,假如沒人站起來,看電影最好的位置是在中間的。

用一句話概括,就是大家都損失了,只有一小撮人賺了。這樣的情況同樣在學術圈上演:

01 學術圈的內卷

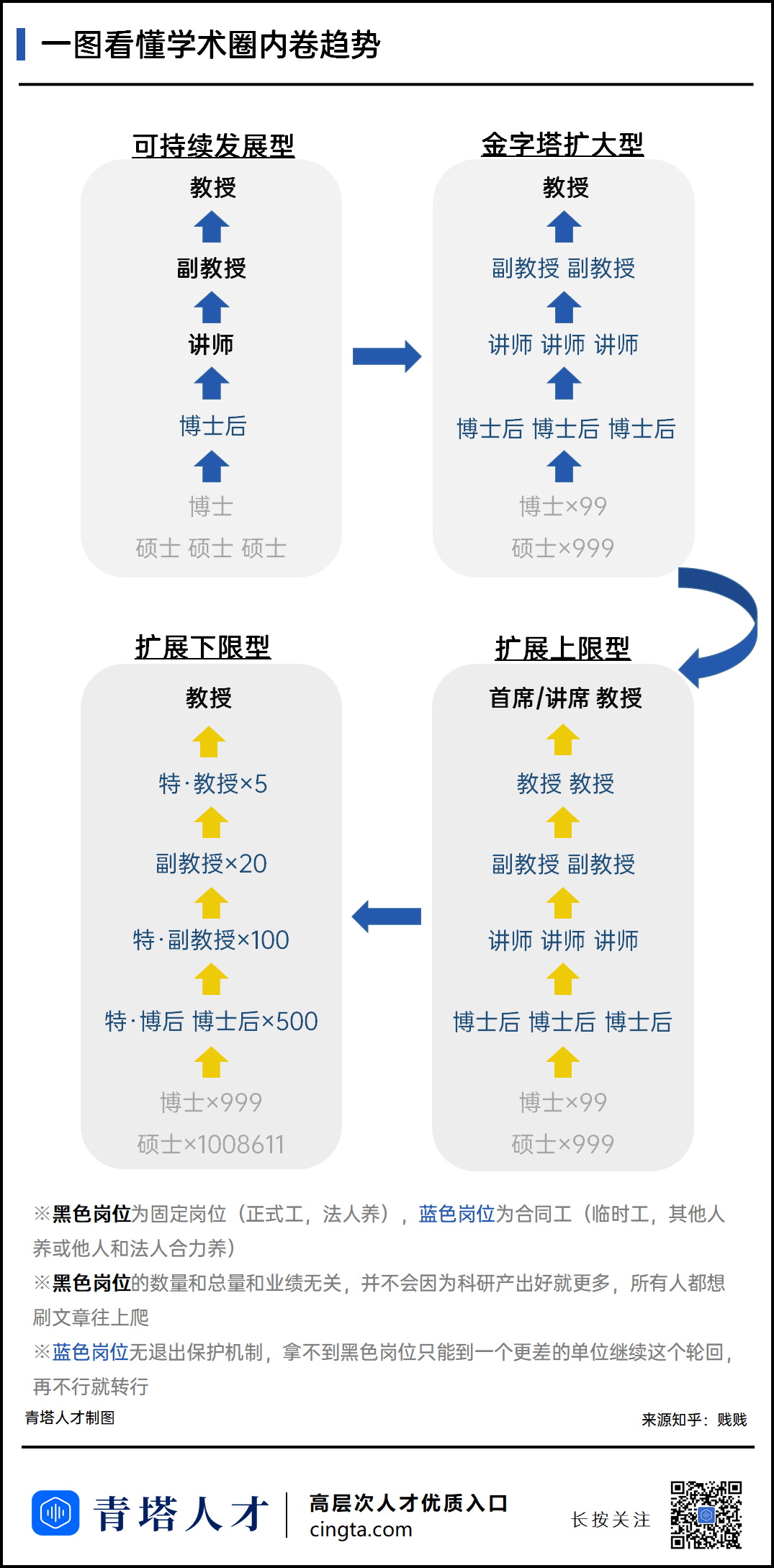

當你讀本科時,本校碩士就能留校任教當講師,優秀碩士可能還有編制,發幾篇SCI就能沖擊副教授。當你滿懷學術理想拿到碩士學位后,發現需要博士學位才能給講師了。于是你不死心開始攻博,當你頭禿地肝完博士論文發現招聘要求上赫然寫著要求海外或博士后經歷。已經覆水難收的你決定出國再做幾年博后,計劃著能在而立之年實現“最初的理想”。三年后,理想終于實現,但是你并沒有成功后的喜悅。

你環顧四周,你可能會發現你領導的領導竟然是本科時高幾屆的學長,本科畢業就去工業界的室友已經在一線城市買了房,而你,終于在31歲這年找到了一份看上去還算穩定的工作——非升即走的青年教師。

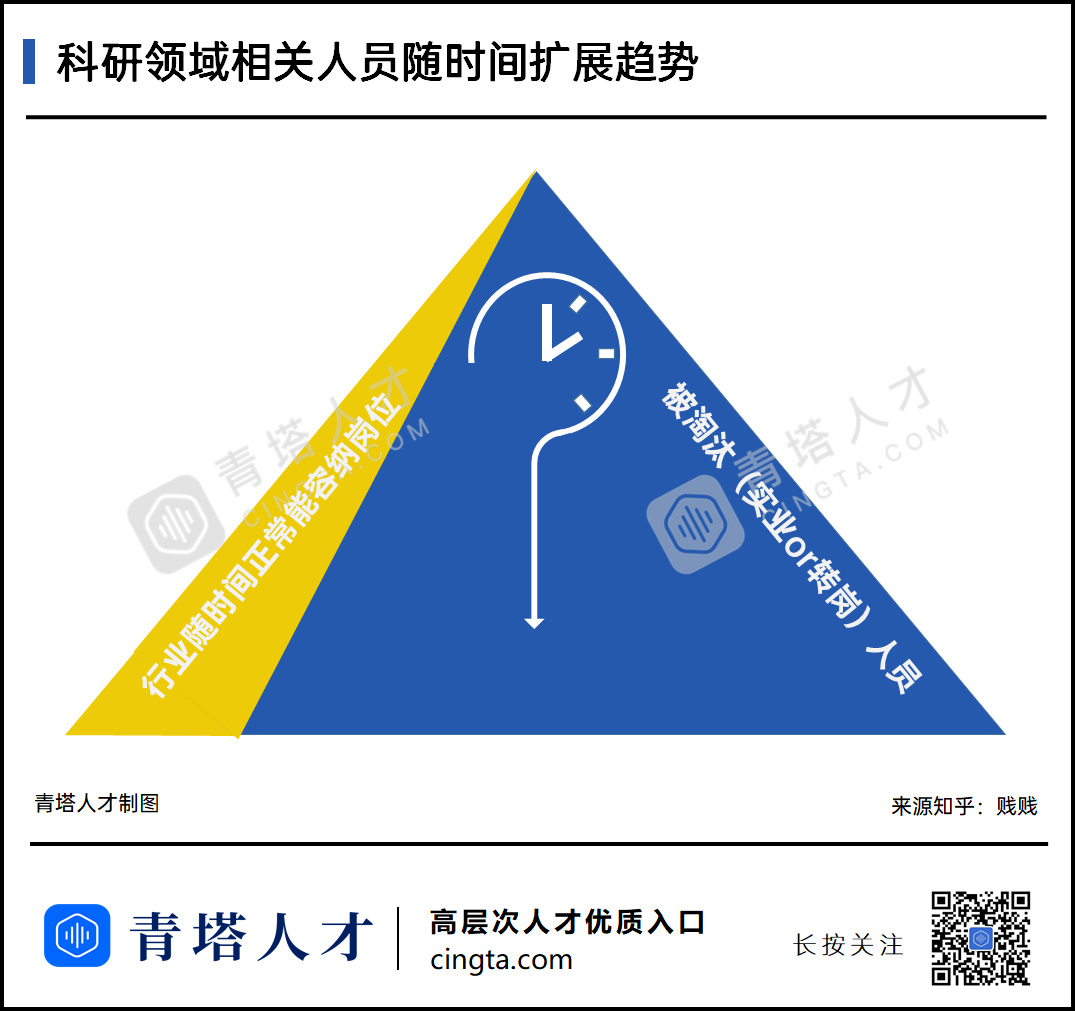

你拼了命地奔跑,可能也趕不上內卷的速度,那些僥幸跑贏內卷的人,只不過是在合適的時間搶到了坑位,這也是為什么過來人總勸正在求職的博士們提前占坑。

02 內卷帶來的惡性競爭

有人可能會認為,內卷是學術圈人數膨脹的必然結果,只有內卷了,才有競爭,有了競爭水平才會提高,這是難道不是好事嗎?

當競爭者不多的時候,公平競爭可以實現;但當競爭者過多,也就是內卷化的時候,公平競爭就變成了惡性競爭。這種惡性競爭進而導致評價標準的扭曲。

就拿很多求職者吐槽的“學歷查三代”來說,大家心里都清楚科研實力和本科哪所學校畢業的沒有必然聯系,但這樣不合理的篩選標準就真真實實出現在我們身邊。為何有的高校招聘如此不講道理呢?因為好的學校根本不缺簡歷,而坑位只有那么幾個,任何不合理的理由都可以成為篩掉你的借口。

所以,學術實力差的求職者為了找到一份教職,只能論文不夠關系湊,助推高校內山頭林立、圈子橫行。如此一來,圈內的自然雞犬升天,圈外的則想方設法削尖腦袋加入,否則只能自嘆命賤。近親繁殖看似桃李滿天下,徒子徒孫遍地,實際卻是學生難以超過老師,一代不如一代。

無論是求職、發論文、拿項目還是晉升,都表現出僧多粥少的局面,以至于同行傾軋。很多學者為了發表,不得不找關系;為了科研壓力,不得不屈從權力。學者如果沒有適度寬松的科研環境,只能疲于奔命,難有創新。

03 內卷浪潮下,誰是贏家?

內卷日益嚴重的背景下,目前來看確實是先占坑那部分人賺了,這部分人因為搶占了天時,收獲的大部分發展的紅利,而當行業發展沖高回落,這部分人已經身居高位,想要改革觸犯這部分人的利益,將蛋糕分給后來者,想想也覺得困難。

內卷怎么破?面對不斷擴張的碩博隊伍,把蛋糕做大到滿足所有人的崗位需求明顯不可能,既然增量無法快速擴大,那就只能盡可能盤活存量。逐步取消編制,促進高校人員有序流動就是盤活存量的方法之一。至于是老人老辦法,逐步收回事業編制還是一刀切直接取消事業編制,一切根據客觀情況而定。

除了盤活存量,國家開始嘗試修改評價體系來打破內卷化。“五唯”問題解決了,才能從根本上扭轉功利化傾向、從根本上祛除浮躁之弊,還教育清靜、清爽、清新之風。

任何紅利都會被吃光,未來很長一段時間內,學術圈內卷的趨勢可能都不會改變。對于求職者們來說,應該看清目前高校求職的形勢,越是層次高的學校內卷化越嚴重,但很多地方高校還處于招不到博士的尷尬局面。

那么,你會選擇積極加入內卷大潮,在優質高校和同行卷個你死我活,還是退而求其次在經濟較為落后或層次較低的高校作為先行者,搶占最后一點“殘羹冷炙”呢?

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414