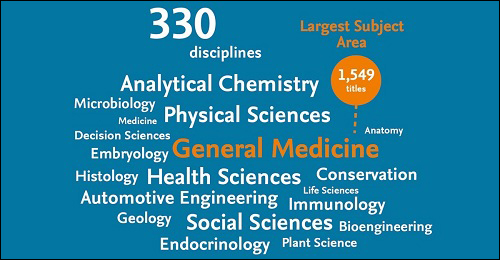

CiteScore 統計了兩萬余份學術出版物,涵蓋330個學科類別。圖片來源:Elsevier

當地時間2017年6月2日,學術出版巨頭愛思唯爾(Elsevier)發布了2016年度期刊引用分數榜 CiteScore 。這個給期刊排行帶來“地震”的新生評價方法,與統治科研評價體系數十年的影響因子有何不同,又能否取而代之?

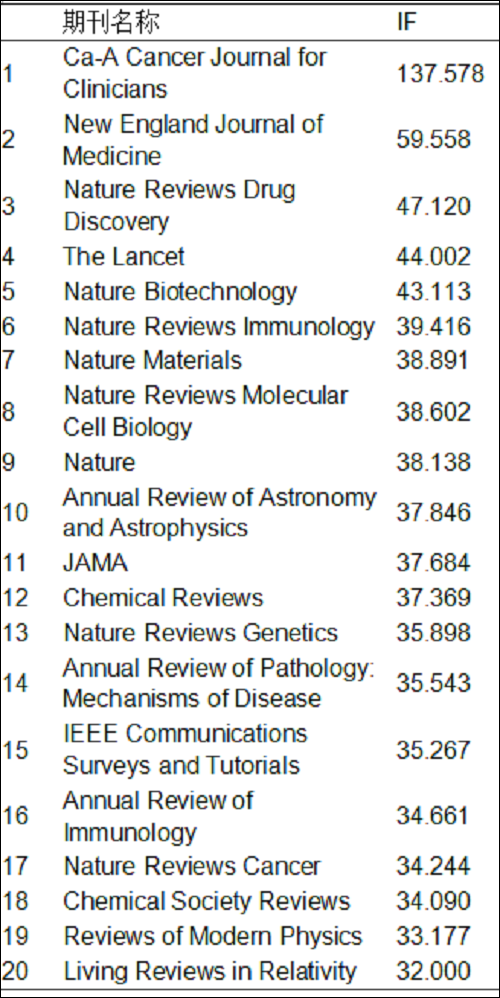

全球科研人員心目中的“圣刊”《科學》(Science)和《自然》(Nature)影響因子排名都在前20之列,然而在剛剛發布的2016年 CiteScore 榜單上,兩者的排名僅為54、67位。

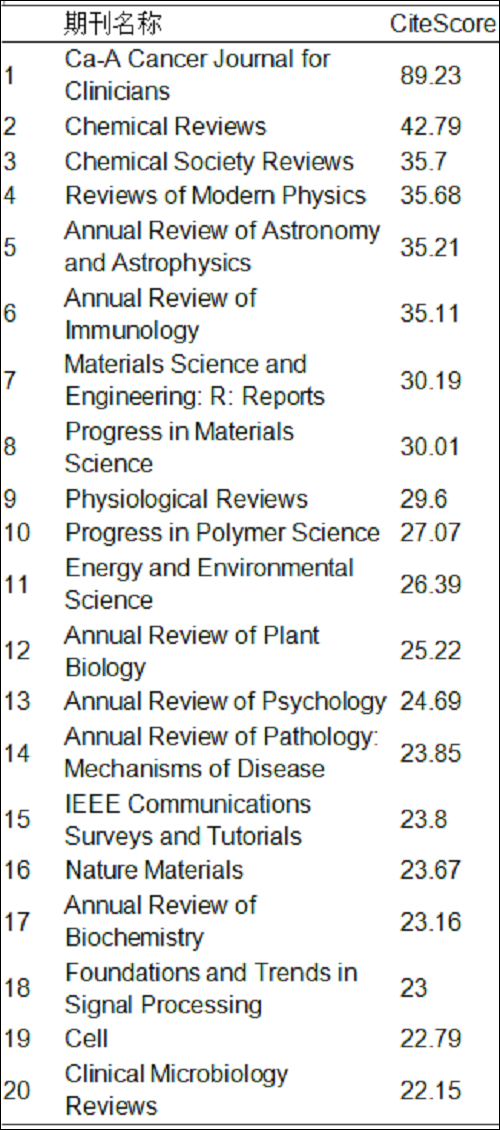

排名“大跌”的還有愛思唯爾旗下的《柳葉刀》(the Lancet) ,這份影響因子高達44(2015年)的著名醫學期刊 CiteScore 僅為6.93,全榜排名315。同屬愛思唯爾的《細胞》(Cell)排名19,是前20名中少數幾個非綜述期刊之一,相比其在影響因子榜中的位置(27位)略有上升。

相比之下,發文量較少的期刊和綜述類期刊所受影響較小,例如神刊 Ca-A Cancer Journal for Clinicians,無論是影響因子(137.578)還是 CiteScore(89.23),均高居頭名。

2016 CiteScore 前20

2015 影響因子前20

(2016影響因子尚未公布)

“影響因子的重量級對手”

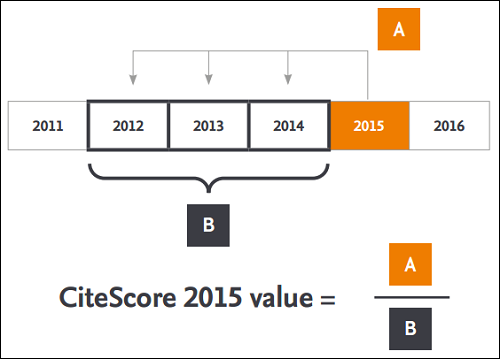

CiteScore 是學術出版巨頭愛思唯爾基于旗下數據庫 Scopus 統計得到的學術出版物評分,其計算方式為:期刊連續3年論文在第4年度的篇均引用次數,且不剔除任何類型的文章。

在此之前,愛思唯爾曾推出過 SJR、SNIP 等期刊評價方式,但均未產生廣泛影響。在全球學術評價體系中,影響因子仍居于統治地位。直到2016年12月 CiteScore 誕生,《自然》新聞的評價給人們留下了直觀而深刻的印象——“影響因子的重量級對手”。而愛思唯爾官方則表示:

CiteScore 定位為這樣一個工具:幫助研究人員決定哪里發論文、哪里讀論文、哪些研究者值得合作;幫助圖書館員和信息專家管理收錄范圍;幫助機構領導者展示研究成果、評估研究策略;幫助出版方評判出版物業績。

CiteScore 有何不同?

樣本量更大

CiteScore 在樣本量上的優勢,本質上是 Scopus 數據庫的優勢——截至2017年6月,Scopus 共收錄學術期刊、書籍、會議論文集、行業刊物等各類學術出版物共22618種,約為 Web of Science (影響因子的數據來源)的兩倍。如果不考慮谷歌學術,Scopus 是當之無愧的全球最大學術文獻數據庫。然而自2004年成立以來,Scopus 的發展一直舉步維艱,大多數研究人員只知某期刊被“SCI 收錄”,少有人提及某期刊被“Scopus 收錄”。

只收錄、不評定,這是 Scopus 不被科研人員重視的原因之一。但有了基于 Scopus 的評價體系 CiteScore,這一問題有望得以解決。

樣本量擴大是一柄雙刃劍,Scopus 收錄的期刊中,約半數都沒有影響因子,這使得許多科學家擔憂 Scopus 數據庫是否“注水”過多。但據愛思唯爾方面統計,這些“名不見經傳”的期刊中也有被 SCI 遺漏的明珠,有超過300種無影響因子期刊進入了 CiteScore 學科排名前10%。另外,CiteScore 自誕生之日就收錄了近600種中文期刊。

新的計算方式

在期刊評分計算方式上的差別,是《自然》、《科學》、《柳葉刀》等期刊影響因子十分風光的期刊在 CiteScore “跌落神壇”的根本原因。簡而言之,計算方法的差別在于兩點:所考察論文的年限范圍和文章類型。

影響因子計算方法是:期刊連續2年論文在第3年度的篇均引用次數,且剔除了編輯評述、讀者來信、更正信息、新聞、病例報告等計入分母;而 CiteScore 計算方法則是:期刊連續3年論文在第4年度的篇均引用次數,且不剔除任何類型的文章。愛思唯爾認為,這種評價方式可以避免某些期刊“操縱指數”。

CiteScore 統計三年范圍內文章被引數,有利于反映期刊在較長時間段內的穩定水平,減少了單個期刊得分“暴增”或“暴跌”的可能性。在這方面,Web of Science 也曾推出“5年影響因子”(將計算范圍擴大至5年),作為輔助參考指標,但其影響力終究沒有超過影響因子本身。另外,對于生物醫藥等進展較快的領域,將時間窗口擴大至5年不利于反映行業變化。

CiteScore 計算方法示例。其中 A 代表2015年內,2012~2014年發表文章被引總數,B 代表這三年內發表的所有類型文章總數。影響因子只考慮前兩年的論文。圖片來源:Elsevier

編輯評述、讀者來信、更正信息、病例報告和新聞等內容與正常論文相比,引用數當然不占優,但這些文章也并非沒有價值,其中利弊,還應具體情況具體分析。

華盛頓大學西雅圖分校 Eigenfactor 團隊發布的報告中指出,從影響因子轉移至 CiteScore 體系后,自然出版集團(現已與施普林格合并為施普林格-自然集團)旗下期刊的整體評分表現暴跌 40%,而愛思唯爾旗下期刊則有12%的提升。

Web of Science 于2016年7月從湯森路透轉讓至科睿唯安(Clarivate Analytics)手中,但前后兩家公司均不涉及學術出版業務。紐約市出版顧問 Joseph Esposito 質疑,作為本身下轄兩千余種期刊的學術出版方,愛思唯爾發布期刊評價榜是否正當。但愛思唯爾方面回應稱,該集團“不僅是出版方,還是信息解決方案供應方”,且在評價中對所有出版方一視同仁。

除以上兩點外,CiteScore 對普通科研人員產生的直接影響在于——

免費開放

Web of Science 是一個收費平臺,國內大部分高校都購買了使用權限,但科研人員校外使用以及非高校(如企業、醫院、獨立研究機構)人員使用還很不方便。

與此不同的是,CiteScore 及其背靠的 Scopus 數據庫則完全免費(部分功能須注冊使用,但注冊同樣免費),所有數據都開放查詢。

實時更新

和影響因子一樣,CiteScore 每年只發布一次,例如2016年的分值,須等到2016年產生的引用統計完畢,在2017年發布。

如果某一期刊在當年的被引量很亮眼,研究人員是否可以及時觀測到?這就要提到一個 CiteScore 每月更新的指標——CiteScore Tracker。該指標與 CiteScore 本身的計算方式類似,不同之處在于,CiteScore Tracker 統計的是當年的引用數據,每月更新,也逐月上升。一年結束之后,分值不再變化,成為這一年的 CiteScore。

以 Science 為例,2013~2015年發表的6668篇文章,在2016年共被引用95939次,相應的 CiteScore 為14.39;2014~2016年發表的6475篇文章,在2017年(已過去的5個月)共被引用29151次,相應的 CiteScore Tracker 為4.50。這

Science 的2016年 CiteScore、2017年 CiteScore Tracker 及其計算方法。圖片來源:Scopus

相比每日更新的 Scopus 數據庫,每月更新的 CiteScore Tracker 還是會有略微的滯后。不過,相比每年發布一次的影響因子,這已經是個不小的進步。

新的科研評價體系?

相比影響因子,CiteScore 在覆蓋期刊范圍、開放程度、更新頻率方面有一定的優勢,但并未脫離以引用量和文章量打分的框架,人們在參考使用時,也依然難以擺脫“以期刊評判論文”的偏見。英國帝國理工學院生物學家 Stephen Curry 在接受《自然》采訪時曾表示,“任何期刊評分都應該和煙盒一樣附帶明確的警示語,這些評分是諸多現行學術評價體系之惡的根源。”

2012年12月,在舊金山舉辦的美國細胞生物學學會會議上,包括美國科學促進會(AAAS)在內的75家機構和150多位知名科學家共同簽署了《關于研究評價的舊金山宣言》,呼吁科學界停止使用影響因子評價科學家個人的工作。其核心理念在于,基于期刊(journal-based)的評價有失偏頗,對研究價值的評判應基于單篇文獻(article-based)。從這個角度看來,影響因子被廣受詬病的問題, CiteScore 并沒有解決。

圖片來源:DORA

背靠最龐大數據庫 CiteScore 究竟能否取代影響因子?這個問題也許還須要學術評價體系來回答。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414