日月如梭,2017年過半,海內外華人學者在材料科學領域收獲頗豐!那么現在作個小總結,一起來看看2017年上半年華人學者在頂刊Science上的成果吧!

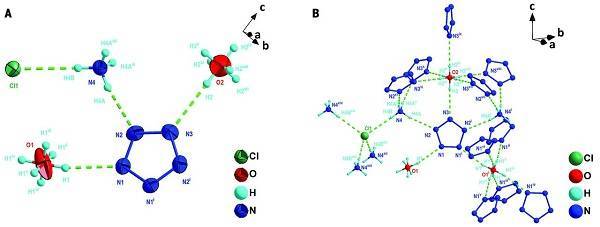

1、南京理工大學胡炳成:首次合成五唑陰離子鹽高能含能材料

南京理工大學化工學院胡炳成與陸明教授(共同通訊作者)首次合成并表征了穩定的五唑陰離子鹽(N5)6(H3O)3(NH4)4Cl。這種陰離子是利用間氯過氧苯甲酸和甘氨酸亞鐵直接切斷多取代芳基五唑的C-N鍵得到。并通過單晶X射線衍射進行結構表征,分析其各類鹽的穩定性。同時該穩定全氮陰離子鹽的分解穩定則高達116.8℃。相關研究成果以題為“Synthesis and characterization of the pentazolate anion cyclo-N5- in (N5)6(H3O)3(NH4)4Cl”發表于Science上。

文獻鏈接:Synthesis and characterization of the pentazolate anion cyclo-N5- in (N5)6(H3O)3(NH4)4Cl(Science,2017,DOI:10.1126/science.aah3840)

材料牛資訊詳戳:全氮陰離子鹽占領超高能含能材料制高點!看看胡炳成教授本人都說了些什么?

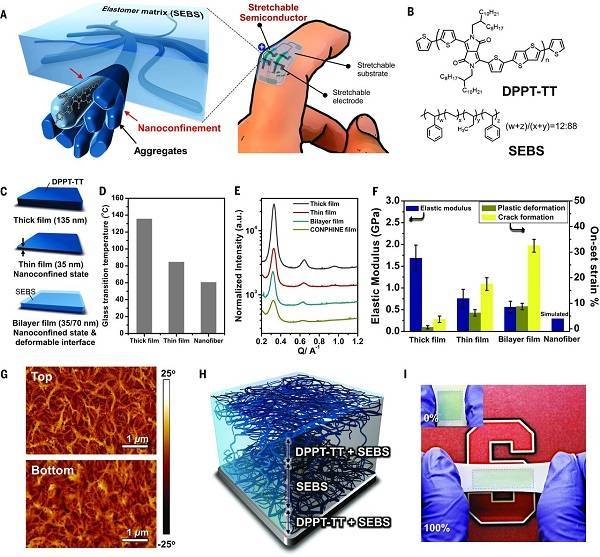

2、斯坦福大學鮑哲南:基于納米限域的高伸縮性聚合物半導體薄膜

斯坦福大學鮑哲南教授(通訊作者)和三星先進技術研究院的Jong Won Chung(通訊作者)等人于Science上發表題為“Highly stretchable polymer semiconductor films through the nanoconfinement effect”的研究論文,通過探索基于聚合物的納米限域的概念,以顯著地改善聚合物半導體的拉伸性,同時不影響電荷傳輸遷移率。在納米限域下增加的聚合物鏈動力學顯著降低共軛聚合物的模量,并大大延遲在應變下的裂紋形成的開始。基于上述原理,他們制備的半導體膜可以拉伸到100%應變,而不影響遷移率,保持值與非晶硅相當。他們展示的完全可拉伸的晶體管表現出高的雙軸拉伸性,即使用鋒利的物體戳刺時,導通電流的變化也很小。

文獻鏈接:Highly stretchable polymer semiconductor films through the nanoconfinement effect(Science,2017,DOI:10.1126/science.aah4496)

材料牛資訊詳戳:鮑哲南Science :基于納米限域的高伸縮性聚合物半導體薄膜(附視頻)

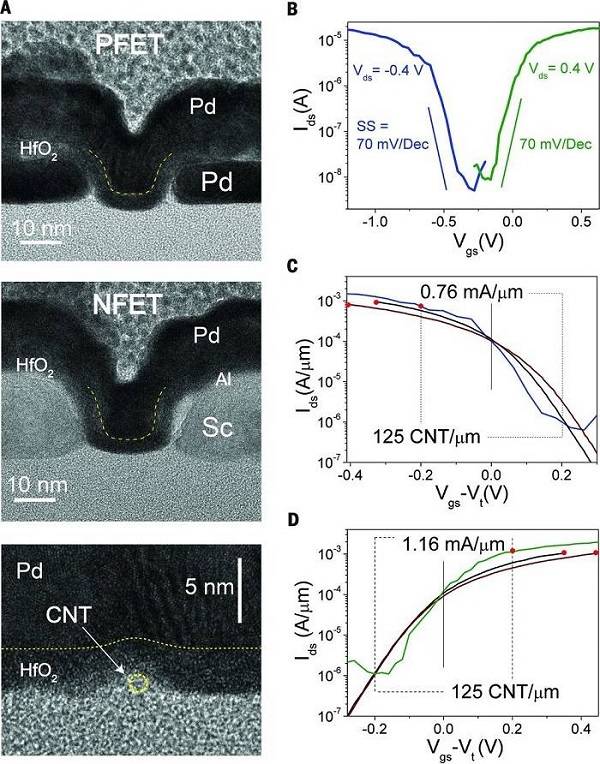

3、北大彭練矛:首次實現5nm碳納米管CMOS器件,打破傳統硅基極限

北京大學彭練矛和張志勇(共同通訊作者)等人于Science上發表題為“Scaling carbon nanotube complementary transistors to 5-nm gate lengths”的研究論文,該課題組制備了10納米柵長(對應5納米技術節點)的頂柵碳納米管場效應晶體管,在相同尺寸下,其性能已經超越硅基互補金屬-氧化物半導體(CMOS)FETs。通過對柵長尺寸縮小影響器件性能的研究發現,相比硅基器件,使用石墨烯接觸的碳納米管場效應晶體管表現出更優的性能,包括更快的響應速度、更低的驅動電壓(碳納米管0.4 V,硅0.7 V)、亞閾值擺幅更小(73 mV/decade)。p型和n型器件的亞閾值擺幅均為70 mV/DEC(DEC表示倍頻程);器件性能不僅遠遠超過已發布的所有碳管器件,并且在更低的工作電壓(0.4 V)下p型和n型晶體管的工作性能均超過了目前最好的硅基CMOS器件在0.7 V電壓下的性能(英特爾公司的14 nm節點);特別是碳管CMOS晶體管本征門延時僅0.062 ps,相當于14 nm硅基CMOS器件(0.22 ps)的1/3。5納米CNT FETs已經接近場效應晶體管的量子極限,實現場效應晶體管的單電子開關操作。與此同時,課題組研究接觸尺寸縮減對器件性能的影響,探索器件整體尺寸的縮減,將碳管器件的接觸電極長度縮減至25 nm,在保證器件性能的前提下,實現了整體尺寸為60 nm的碳管晶體管,并且成功演示了整體長度為240 nm的碳管CMOS反相器,這是目前所實現的最小的納米反相器電路。

文獻鏈接:Scaling carbon nanotube complementary transistors to 5-nm gate lengths(Science,2017,DOI:10.1126/science.aaj1628)

材料牛資訊詳戳:北大彭練矛-張志勇Science重磅:首次實現5nm碳納米管CMOS器件 打破傳統硅基極限

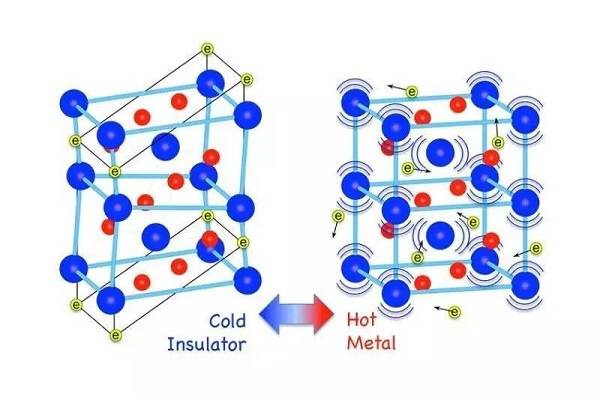

4、清華-伯克利深圳學院吳軍橋:發現二氧化釩反常電子熱導率,“打破”物理定律

美國伯克利加州大學材料科學與工程系教授、清華-伯克利深圳學院(TBSI)首席科學家之一吳軍橋領銜的一項科學研究發現,處于金屬態的二氧化釩的電子在導電時幾乎不導熱,打破了經典物理定律威德曼-弗朗茲(Wiedemann-Franz)定律,它將為凝聚態物理和熱電系統以及散熱技術帶來一系列更為廣泛的思考和應用。在金屬中導電性和導熱性存在相互影響、相互制約的關系。根據威德曼-弗朗茲(Wiedemann-Franz) 定律,導電性好的金屬也具有較好的導熱性質。這也是教科書上的金科玉律。然而,二氧化釩這種材料卻打破了該經典物理定律。二氧化釩具有一個著名的金屬-絕緣體相變,其相變溫度比起其它多數金屬-絕緣體相變材料的相變溫度要高,在室溫以上,為67?C左右。在該溫度以上,二氧化釩呈現金屬性質,在該溫度以下,其呈現絕緣體性質。相變前后其對紅外光可產生由透射向反射的可逆轉變。這一相變以及伴隨的其它奇異性質,使得二氧化釩具有較廣泛的應用前景,并吸引了眾多研究者。該研究論文以題為“Anomalously low electronic thermal conductivity in metallic vanadium dioxide”發表于Science上。

原文鏈接:Anomalously low electronic thermal conductivity in metallic vanadium dioxide(Science,2017,DOI:10.1126/science.aag0410)

材料牛資訊詳戳:TBSI吳軍橋教授Science:發現二氧化釩反常電子熱導率,“打破”物理定律

5、中科院金屬所盧柯:晶界穩定調控—強化極微納米晶強度新機制!

對大部分傳統金屬而言,縮小晶粒尺寸時,會實現一定的強化,即為細晶強化機制,這滿足經典的Hall-Petch方程。然而,這樣的規律對一些合金而言,在達到某些納米級晶粒尺寸后卻會出現失效,晶粒發生軟化。中科院金屬所的盧柯院士(通訊作者)等于Science上發表題為“Grain boundary stability governs hardening and softening in extremely fine nanograined metals”的研究論文,揭開了這種反常現象,并發現納米晶金屬中的塑性變形機制及其硬度可通過調節晶界(GB)的穩定性實現。利用電沉積獲得的納米晶Ni-Mo合金樣品,當晶粒尺寸在10 nm以下時,由于晶界調控過程而出現軟化。但通過弛豫和Mo偏析使晶界穩定后,納米晶樣品則實現超高硬度,塑性變形機制則由新出現的外延局部位錯進行調控。由此可見,除了晶粒尺寸,晶界穩定性提供了另一晶粒強化機制,為產生具特殊性能的新型納米晶金屬提供理論基礎。

文獻鏈接:Grain boundary stability governs hardening and softening in extremely fine nanograined metals(Science,2017,DOI:10.1126/science.aal5166)

材料牛資訊詳戳:盧柯院士最新Science:晶界穩定調控—強化極微納米晶強度新機制!

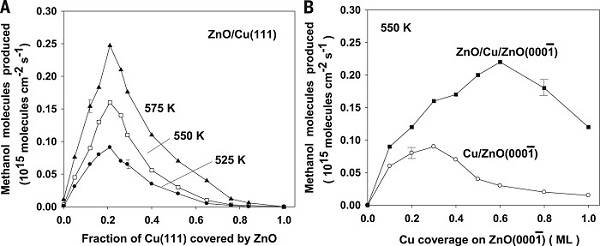

6、哥倫比亞大學陳經廣:銅/氧化鋅催化CO2加氫轉甲醇的活性位點研究

美國哥倫比亞大學陳經廣教授、布魯克海文國家實驗室José A. Rodriguez教授和Liu Ping博士在Science聯合發表了一篇題為“Active sites for CO2 hydrogenation to methanol on Cu/ZnO catalysts”的文章。通過結合 X射線光電子能譜(XPS)表征、密度泛函理論 (DFT)模擬計算以及蒙特卡洛動力學(kinetic Monte Carlo, KMC)模擬,研究人員對CO2加氫轉甲醇的兩種催化劑模型——ZnCu和ZnO/Cu做了系統的比較分析,確定和表征了每種催化劑的反應活性。實驗結果和理論結果表明,在反應條件下ZnCu經歷表面氧化,表面Zn轉變為ZnO,促使ZnCu最終達到ZnO/Cu的催化活性。此外,ZnO/Cu的界面協同效應促進了甲酸中間體(*HCOO)氫化制甲醇的反應。該項研究成果能夠為以后ZnO/Cu催化劑表面活性位點的深入研究提供了更加有力的理論支撐。

文獻鏈接:Active sites for CO2 hydrogenation to methanol on Cu/ZnO catalysts(Science,2017,DOI:10.1126/science.aal3573)

材料牛資訊詳戳:Science重磅:銅/氧化鋅催化CO2加氫轉甲醇的活性位點研究

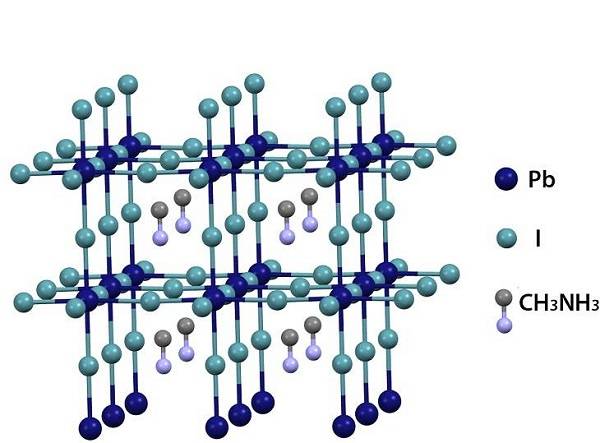

7、美國普渡大學黃麗白:超快速瞬態吸收顯微鏡監測混合鈣鈦礦中熱載流子的遠程輸運

美國普渡大學的黃麗白教授(通訊作者)在Science上在線發表了一篇題為“Long-range hot-carrier transport in hybrid perovskites visualized by ultrafast microscopy”的文章,文中報道了該研究團隊關于捕獲混合鈣鈦礦中熱載流子的最新研究成果。該研究團隊利用具有50 nm空間精度和300 fs時間分辨率的超快速瞬態吸收顯微鏡(TAM)直接觀察CH3NH3PbI3薄膜中熱載流子的遷移,發現并揭示了熱載流子三種不同的運輸方式,包括初始熱載流子的準運輸,用于受保護長壽命熱載流子的非平衡運輸,以及用于冷卻載流子的擴散運輸。研究者所觀察到的準三重運輸與剩余動能相關,該剩余動能導致熱載流子具有長達230 nm的運輸距離,并且可以克服晶界的阻礙進行運輸。在達到擴散運輸極限之前,非平衡運輸能夠持續數十皮秒,運輸距離約600 nm。這些結果表明基于混合鈣鈦礦形成的熱載流子裝置具有潛在的應用價值。

文獻鏈接: Long-range hot-carrier transport in hybrid perovskites visualized by ultrafast microscopy(Science,2017,DOI:10.1126/science.aam7744)

材料牛資訊詳戳:Science重磅:超快速瞬態吸收顯微鏡監測混合鈣鈦礦中熱載流子的遠程輸運

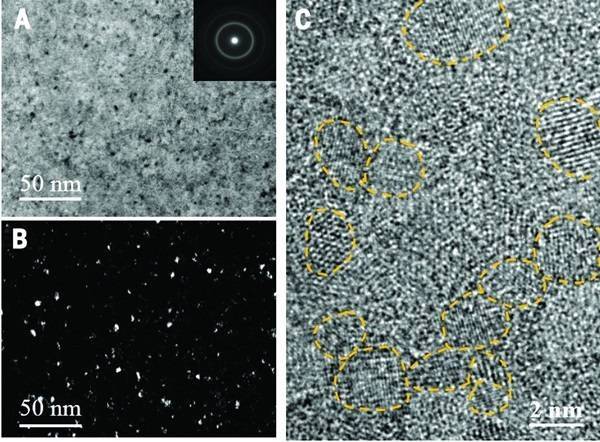

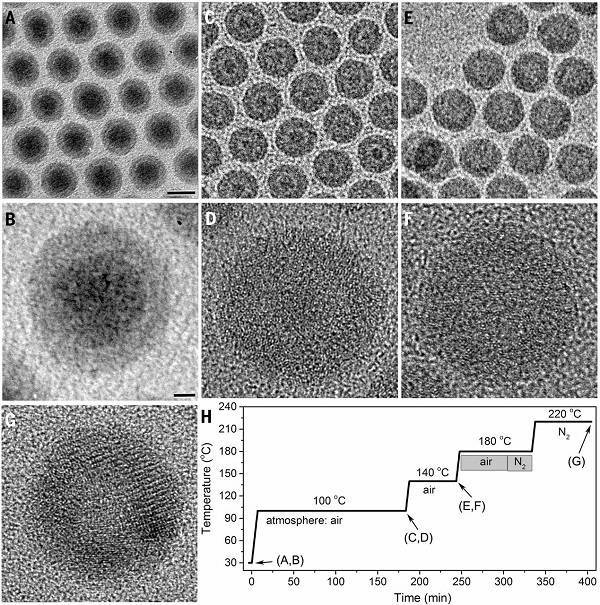

8、天普大學孫玉剛:溶液中納米粒子膠體氧化過程的3D定量形態演化表征

美國天普大學的孫玉剛教授,阿貢國家實驗室的Zuo Xiaobing和Subramanian K. R. S. Sankaranarayanan(共同通訊作者)在Science上發表了一篇題為“Quantitative 3D evolution of colloidal nanoparticle oxidation in solution”的文章。他們利用X射線衍射和分子動力學計算模擬去跟蹤Fe納米粒子膠體在氧化過程中亞納米級分辨率下的組成和3D形態演化,從而實現在非真空的溶液環境下得到納米粒子(NPs)高分辨的3D結構。

文獻鏈接:Quantitative 3D evolution of colloidal nanoparticle oxidation in solution(Science,2017, DOI: 10.1126/science.aaf6792)

材料牛資訊詳戳:孫玉剛Science:溶液中納米粒子膠體氧化過程的3D定量形態演化表征

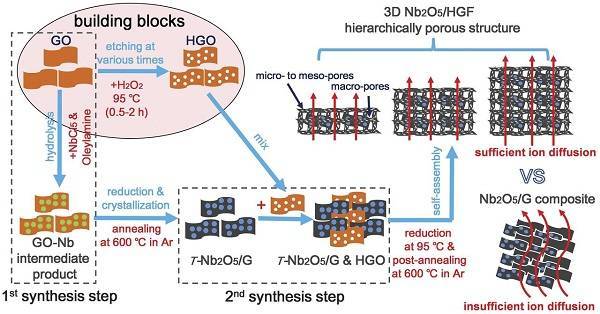

9、加州大學洛杉磯分校段鑲鋒:商業級高載量三維多孔石墨烯/氧化鈮復合物實現超高倍率能量儲存

加州大學洛杉磯分校的段鑲鋒教授(通訊作者)等人最新報道設計了一種三維多孔石墨烯/氧化鈮(Nb2O5)復合物結構,用以在商用水平的載量(>10 mg/cm2)上,實現超高倍率能量儲存。3D石墨烯網絡具有很好的電子傳輸性能,同時其多級孔結構促進離子快速傳輸,利用正交晶系的T- Nb2O5可以評估在3D石墨烯框架(3D-HGF)的載量效應,并實現Li離子的嵌入。同時這種多孔的石墨烯復合骨架結構,優化了在高載量時電極的高倍率放電性能和面積容量,極大地促進了在實際商業應用中的推廣。相關研究成果以“Three-dimensional holey-graphene/niobia composite architectures for ultrahigh-rate energy storage”為題,于Science上發表。同期,中國科學院金屬研究所的成會明院士和李峰研究員為該成果撰寫了一篇題為“Charge delivery goes the distance”的Perspective (Science, 2017,DOI:10.1126/science.aan1472)。

文獻鏈接:Three-dimensional holey-graphene/niobia composite architectures for ultrahigh-rate energy storage(Science,2017,DOI:10.1126/science.aam5852)

材料牛資訊詳戳:段鑲鋒Science重磅:商業級高載量三維多孔石墨烯/氧化鈮復合物實現超高倍率能量儲存

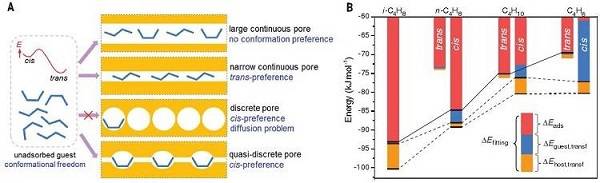

10、中山大學張杰鵬:控制客體構象用于丁二烯的純化

中山大學化學學院的張杰鵬(通訊作者)等人在Science上發表了一篇題為“Controlling guest conformation for efficient purification of butadiene ”的文章。該研究提出使用準離散型孔穴限制柔性客體分子處于能量較高的順式構象,利用客體構型變化的能耗差異,弱化丁二烯相對于其它C4烴類的吸附,從而獲得與常規多孔材料相反的吸附選擇性;通過混合氣體吸附突破實驗、單組分氣體吸附實驗、單晶衍射實驗和計算機模擬等手段對系列典型MOF材料進行了概念驗證,并發現一例親水性MOF [Zn2(btm)2] (簡稱Zn-BTM或MAF-23)可實現最佳的吸附選擇性順序。常溫常壓下,C4烴類混合物流過以MAF-23作為填料的固定床吸附裝置時,1,3-丁二烯分子首先流出,其次是丁烷、丁烯和異丁烯。因此,1,3-丁二烯可以常溫常壓下實現簡易有效的純化(≥99.5%),并避免高溫環境下可能導致的聚合。

文獻鏈接:Controlling guest conformation for efficient purification of butadiene(Science,2017,DOI:10.1126/science.aam7232)

材料牛資訊詳戳:中山大學Science重磅:控制客體構象用于丁二烯的純化

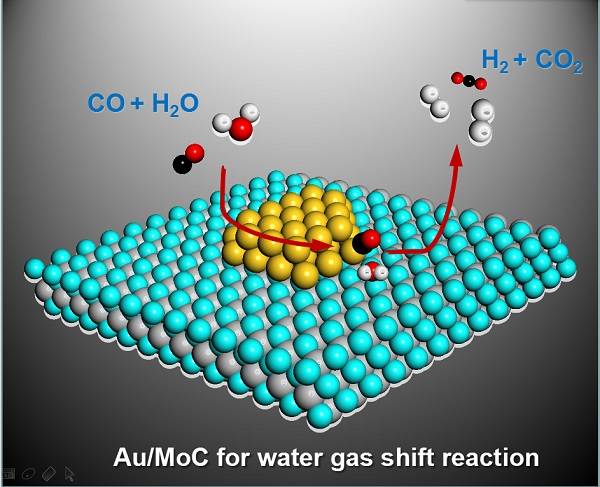

11、北大馬丁:Au/α-MoC高效催化低溫水煤氣變換產氫!

北京大學馬丁、布魯克海文國家實驗室的José A. Rodriguez、大連理工大學的石川(共同通訊作者)和中國科學院大學周武以及山西煤化所/中科合成油溫曉東等人在Science上在線發表了題為“Atomic layered Au clusters on α-MoC as catalyst for the low temperature water gas shift reaction”的文章。為了在低溫下實現高WGS活性,設計了能夠低溫有效解離水的催化劑,并在低溫下能有效催化表面羥基與吸附態的CO之間的反應。 研究發現,面心立方(fcc)結構的α-MoC負載的二維層狀Au團簇可以在低于423K的反應條件下表現出比之前報道的催化劑高至少一個數量級的活性。α-MoC襯底和外延生長的Au原子層具有強相互作用,調制了Au與CO的良好結合,同時,與α-MoC中的相鄰Mo位點的協同作用可以在低溫下有效活化水。

文獻鏈接:Atomic layered Au clusters on α-MoC as catalyst for the low temperature water gas shift reaction(Science,2017, DOI: 10.1126/science.aah4321)

材料牛資訊詳戳:北大馬丁Science: Au/α-MoC高效催化低溫水煤氣變換產氫!

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414