0 引言

21世紀是海洋的世紀,我國的海洋工程與船舶工業取得了突破性的進展,產業規模大幅增大,產品質量得到多方認可,在國際中占有重要的地位。隨著船舶、海洋工程的迅速發展,鋼鐵作為船舶與海洋工程的主要結構,其研發水平和生產能力也在不斷提升。而船舶和海洋工程結構物的使用環境一般比較惡劣,在服役中會受到海水。海泥和海洋大氣的攻擊,不同區域的腐蝕特征差異也比較大,因此船舶與海洋工程用鋼應具有較高的綜合性能,如優異的塑性、沖擊韌性、可焊接性及耐腐蝕性。

目前,我國船舶與海洋工程用鋼已能滿足國內市場的大部分需求,但部分高級別的特種鋼材仍依賴進口,主要是具有高強度、抗層狀撕裂、大熱輸入量焊接、超低溫韌性、高止裂等性能的鋼板,其生產工藝十分嚴格,對設備要求高,開發難度大。為此,急需開發一系列高品質船舶及海洋工程用鋼,進一步推進我國船舶和海洋工程業的發展。

本文從船舶、海洋工程用鋼的基本性能要求出發,對典型海洋環境用鋼的研發現狀進行分析,指出了我國在耐海水腐蝕用鋼以及大熱輸入量焊接用鋼方面與國外存在的差距,并對我國研發新型船用鋼提出建議。

1 船舶、海洋工程用鋼基本要求

1.1 高強度和高韌性

高強度和高韌性是船舶和海洋工程用鋼要達到的基本要求,而隨著運輸和勘探等行業對船體和海洋工程結構安全性要求的不斷提高,船舶和海洋工程用鋼板的強度和質量等級也在逐步提高。20世紀90年代起,日本和歐洲率先開發出屈服強度為390MPa級的熱機械控制工藝(Thermo mechanicalcontrol process,TMCP)型高強船板(YP40K),主要用在船體受應力比較大的舷側舷緣頂板和強力甲板上。

在大型散裝貨船和集裝箱船中,390MPa級的高強度鋼已占主導地位,海洋平臺等大型海洋結構中廣泛應用TMCP工藝船體鋼的強度級別已經達到550MPa級以上。海洋工程中自升式鉆井平臺的樁腿結構,如齒條板、半圓板和無縫支撐管等部位,均要求屈服強度690MPa以上的高強度低合金鋼。這些結構對材料的低溫沖擊韌性也具有較高的要求,一般要求考核-40℃的低溫沖擊性能,而在寒冷或極寒條件下則需考核-60℃甚至-80℃的低溫沖擊性能。一些低溫油氣儲運用鋼對低溫沖擊性能的要求更為苛刻,如儲存LNG的9Ni鋼要求考核-196℃的低溫沖擊功達到100J以上,儲運LEG的5Ni鋼也要求考核-120℃的沖擊功。由此看出,高強度和高韌性是船舶和海洋工程用鋼必不可少的兩大特性。

1.2 優異的耐腐蝕性能

由于海洋環境腐蝕的破壞性強,造成的損失較大,船舶及海洋工程結構的耐腐蝕性能越來越受到人們的關注。國際海事組織先后通過了壓載艙涂層防護和貨油艙用耐腐蝕鋼性能標準,使得相應船舶用鋼的開發研究工作日益迫切。在壓載艙環境下,船板鋼在高溫,高濕以及Cl- 的協同作用下,尤其在壓載艙的潮差部位船板鋼常發生嚴重的局部腐蝕。JFE鋼鐵開發出了“JFE-SIP-BT”鋼,可抑制船舶壓載艙涂膜劣化行為,同時提高了腐蝕產物對鋼基體的保護性能、新日鐵等開發的貨油艙用耐蝕鋼,通過耐蝕合金元素的加入,顯著降低腐蝕速率,從而提高其使用壽命。

1.3 大熱輸入條件下的可焊性能

鋼的可焊性能是保證船體和海洋工程結構整體質量及安全性能的關鍵。近年來,隨著結構用鋼厚度規格的不斷提高,對焊接工藝和焊接技術也提出了更高的要求,以滿足用戶對提高制造效率、降低生產成本的需求。因此,提高熱輸入量的焊接技術以及適用于大熱輸入量焊接的鋼種的開發研制已經成為國內外關注的熱點技術問題。

2 原油船貨油艙用耐蝕鋼

油船作為船舶的特殊品種之一,在海水環境中的服役情況具有代表性。而由于海上原油泄漏事故頻發,造成嚴重的環境污染和安全隱患,海上原油船貨油艙的耐腐蝕性能受到越來越多的關注,而低合金耐蝕鋼由于具有優異的環境友好特性以及較低的維護成本,已成為油船貨油艙用鋼的研究熱點。2010年,國際海事協會(IMO)將低合金耐蝕鋼作為現行防腐涂層體系的唯一有效替代方案。隨后,中國船級社于2013年發布了《原油船貨油艙耐蝕鋼檢驗指南》,明確指出了耐蝕鋼可以作為原油船防腐涂層的替代措施,使貨油艙的耐腐蝕性能滿足目標使用壽命要求。

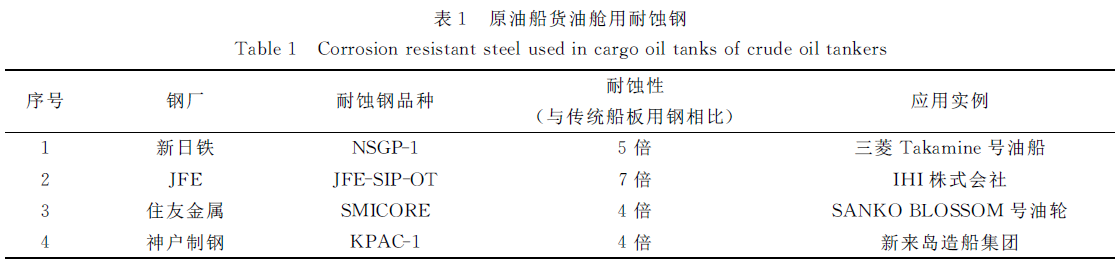

而日本從1999年就啟動了油輪原油船貨油艙用耐蝕鋼的研究,通過協會、鋼廠、造船廠、航運公司等多家機構聯合協作的運行機制開展船用耐腐鋼的研發。生產和應用工作,其研究表明在鋼中加入W 和Cr對于致密銹層的形成有較明顯的促進作用,可提高鋼材耐點蝕及均勻腐蝕能力,輔以一定量的Mo、Sb等合金元素可以使得鋼材耐蝕性進一步提高、新日鐵、JFE、住友金屬、神戶制鋼等鋼企先后開發出了貨油艙用低合金耐蝕鋼產品,其耐腐蝕性能顯著提升,普遍達到了普通船板鋼的4~7倍(見表1)

相對而言,我國原油船貨油艙用耐蝕鋼的研究工作起步較晚。從2008年開始,鞍鋼,寶鋼,首鋼,武鋼,南鋼、鋼研院等單位開始了原油船貨油艙用低合金耐腐蝕鋼產品的研制和開發工作。經過多年研究探索,我國在原油船貨油艙用耐蝕鋼領域取得了顯著進步。通過實船跟蹤和實驗室研究,基本掌握了鋼在貨油艙環境中的腐蝕行為規律及腐蝕機理。

在此基礎上,國內多家鋼廠成功開發了原油船貨油艙用耐蝕鋼,各項性能指標達到IMO標準要求,具備了進一步實船應用的條件。

2.1 貨油艙的腐蝕環境及腐蝕特征

大量研究結果已經指出,原油船貨油艙內上甲板和下底板所處的腐蝕環境及腐蝕特征存在顯著差異。在貨油艙中,含有從原油中揮發的H2S腐蝕性氣體,在晝夜溫度交變情況下,上甲板的內表面始終處于干濕交替變換的環境中,并由于結露形成水膜,艙體中的腐蝕性氣體溶于水膜中引發上甲板的腐蝕,為均勻腐蝕。對于上甲板的保護,通常在貨油艙中填充由O2、CO2、SO2和N2組成的惰性氣體。在下底板表面覆蓋了一層油膜,通常情況下會對下底板起到一定的保護作用?但由于高鹽度海水的作用使得下底板處于強酸環境中(pH值低至0.85),并且在洗艙過程中會導致局部油膜破壞,因此下底板表面的腐蝕主要為點蝕。

2.2 我國貨油艙耐蝕鋼的開發和研究現狀

針對油船貨油艙上甲板和下底板的腐蝕特征,多家鋼企和高校對貨油艙用耐蝕鋼進行了研究。結果表明,在鋼中加入適量的Cu元素可以有效提高鋼的耐蝕性,這是因為Cu元素在鋼的表面富集,通過抑制陽極溶解過程降低鋼的腐蝕速率,提高其在酸性Cl- 環境中的耐腐蝕性能;當Cu元素添加量為0.5wt%時,低合金鋼在腐蝕介質中產生的腐蝕產物中含有一層Cu元素的富集層,這種腐蝕產物層對鋼基體提供有效的保護,抑制其發生進一步的腐蝕。郝雪卉等在研究Cu元素對下底板耐蝕鋼表面微觀電偶腐蝕行為的作用規律時,發現Cu以元素形式彌散分布于試樣表面,可以同時降低鐵素體表面的陽極溶解速率以及滲碳體表面的氫還原速率,從而降低鋼表面鐵素體晶粒和殘余滲碳體之間的電偶效應。由此可見,適當加入Cu元素有利于提高低合金耐蝕鋼在下底板環境中的耐腐蝕性能。另外,Mo元素可以通過細化組織。促進Cu在銹層中富集等作用,提高鋼板在貨油艙下底板環境中的腐蝕均勻性,抑制局部腐蝕,提高下底板耐蝕鋼的耐腐蝕性能;但需注意的是,當Mo含量超過0.1wt%時,組織過分細化,由于整體表面反應自由能降低,耐腐蝕性能有所降低。梁金明等的研究結果表明,Cr元素對上甲板和下底板的腐蝕行為具有不同的影響規律。在貨油艙下底板環境中,當Cr含量為1%~3%時,點蝕傾向隨著Cr含量的增加而逐漸增加,腐蝕速率也增大;但在上甲板環境中,由于Cr元素可以降低鋼中大角度晶界的含量,且在腐蝕產物中具有一定的富集作用,因此可以提高其耐腐蝕性能。

綜上可知,可以向低合金鋼中添加適量的Cu?Cr和Mo元素來提高貨油艙用耐蝕鋼的耐蝕性能;同時提高夾雜物控制水平及焊縫質量也可有效提升貨油艙用耐蝕鋼的耐腐蝕性能。

楊建煒等開發了一種能夠同時滿足貨油艙上甲板和下底板使用要求的D36-RCW 耐腐蝕鋼及配套焊材?在滿足力學性能和焊接性能要求的基礎上,D36-RCW 耐蝕鋼具有優良的耐腐蝕性能,在上甲板腐蝕環境下25年外推腐蝕量小于2mm,在下底板腐蝕環境中的腐蝕速率為0.3mm/a左右,滿足IMO對貨油艙用低合金耐蝕鋼的綜合性能要求。

3 大熱輸入焊接用鋼

為了達到降低制造成本,提高施工效率的目的,結構鋼加工企業普遍采用大熱輸入的焊接方式。目前,大熱輸入焊接已在船舶、海洋工程結構、橋梁等領域得到了廣泛的應用。一般地,將焊接熱輸入量大于50kJ/cm 的焊接方式稱為大熱輸入焊接。大熱輸入焊接具有一道次、低成本、高效率等優點。與普通熱輸入的焊接方式相比,在大熱輸入焊接中,由于焊接熱影響區的溫度會升高至1400℃并長時間保溫,會導致熱影響區中的組織粗化,奧氏體晶粒尺寸顯著增大。在隨后的相變過程中容易形成上貝氏體等脆性組織,且側板條鐵素體從奧氏體晶界處向晶內生長,嚴重影響粗晶熱影響區的韌性,而且容易引發焊接冷裂紋等缺陷。因此,開發能夠滿足大熱輸入焊接用鋼是國內外關注的熱點。

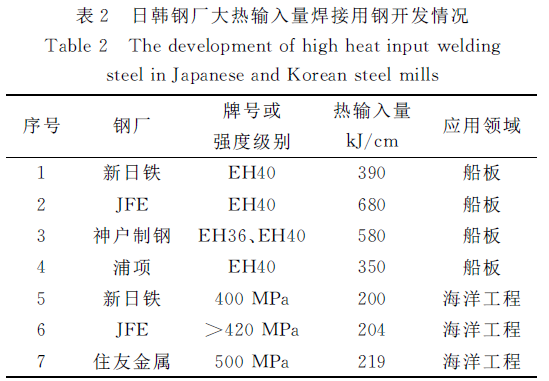

自20世紀70年代以來,日本和韓國幾家鋼鐵企業分別成功開發了適用于大熱輸入焊接用鋼,其中在船板和海洋工程用鋼方面取得了顯著進展,見表2?船板用鋼的熱輸入量可達到350~680kJ/cm,而海洋工程用鋼的熱輸入量則相對較低,約為200kJ/cm。相比而言,我國對大熱輸入量焊接用鋼的開發和研究起步較晚。目前,鞍鋼可生產熱輸入量為100kJ/cm的船板。

3.1 大熱輸入焊接熱影響區韌性的改善方法

目前,主要采用以下三種方法來提高大熱輸入焊接熱影響區的韌性,使其滿足使用性能要求。

(1)采用TMCP工藝

傳統的鋼板生產工藝為熱軋,其強化機制主要為固溶強化,因此需要提高碳和其他合金元素含量。與傳統熱軋工藝相比,TMCP工藝可以通過細化晶粒同時提高鋼板的強度和韌性,降低韌脆轉變溫度,使鋼板碳當量降到0.40%以下,提高鋼板的可焊性。細晶強化機制在TMCP工藝中起著重要作用,因此在成分設計中可以在滿足鋼板所要求強度的條件下降低鋼板的碳當量,進而在一定程度上抑制側板條鐵素體等脆性相的生成,提高其焊縫熱影響區的韌性。但僅僅采用TMCP工藝只能在一定程度上緩解熱影響區的脆性,還需配合其他技術控制措施以滿足更大的熱輸入量需求。

(2)第二相粒子釘扎機制奧氏體晶粒的嚴重長大是影響奧氏體韌性的主要原因之一。通過第二相粒子對晶界的釘扎作用可以有效地控制奧氏體晶粒在加熱和冷卻過程中的尺寸,從而改善其韌性。通過微Ti處理及Nb、Ti復合處理等方法可以在鋼中形成細小且彌散分布的TiN或復合析出的(TiNb)N質點,對高溫奧氏體晶界的遷移起到拖曳和釘扎作用,從而抑制奧氏體晶粒的嚴重長大,保證鋼在一定大熱輸入量焊接后具有足夠的韌性。

(3)控制熱影響區的組織轉變利用焊接熱影響區內的晶內針狀鐵素體板條間的“互鎖”作用,可以起到有效細化奧氏體晶粒和提高熱影響區韌性的作用。晶內針狀鐵素體是中溫轉變產物,在奧氏體晶內的非金屬夾雜物上形核、長大。晶內針狀鐵素體一般由Ti2O3的復合夾雜物形核生成。由Ti系夾雜物作為形核核心生成晶內針狀鐵素體的能力大小為:TiN-MnS<TiNMnS-Fe2O3(CB)6< Ti2O3-TiN-MnS。另外,晶內針狀鐵素體也可以基于Mg、Ca的氧化物形核?目前,利用鋼中微細粒子促進晶內針狀鐵素體生成,從而改善HAZ韌性已經成為氧化物冶金的一個重要研究領域。

3.2 我國大熱輸入量焊接用鋼的開發和研究現狀

楊才福等的研究結果表明,Ti-Mg復合處理可以有效減小鋼中氧化物顆粒的尺寸,通過促進晶內針狀鐵素體形核,提高焊接熱影響區的塑性。在100~200kJ/cm 的熱輸入量條件下,粗晶熱影響區中的微觀組織以針狀鐵素體為主,在-20℃時的沖擊功達到350J。于磊等研究了Al元素對低合金高強鋼在大熱輸入量條件下焊接粗晶熱影響區中M-A組元及沖擊韌性的影響。結果發現Al元素可以減少M-A組元的含量,并對M-A組元內部的殘余奧氏體起到穩定化作用,減少M-A組元中馬氏體含量,從而顯著提升試樣的沖擊韌性。石明浩等研究了合金元素Zr對焊接粗晶熱影響區中晶內針狀鐵素體形成過程、組織及韌性的影響規律。結果表明,以Ti?Zr氧化物為核心的復合夾雜物可以誘導晶內針狀鐵素體的形核,其數量隨小尺寸氧化物夾雜的數量和面積分數的增加而增加。由于這些針狀鐵素體的存在,即使在800kJ/cm的熱輸入條件下也可以在焊縫熱影響區內獲得較好的沖擊韌性。張朋彥等還針對超大熱輸入焊接用EH40鋼的模擬熔合線組織和性能開展了實驗室研究,通過分析含Ti類夾雜物對晶內組織的影響規律,探討了提高大熱輸入量焊接熱影響區韌性的有效途徑。當鋼中夾雜物密度較大,且大多為含TiN-MnS和TiOx-MnS類復合夾雜物時,具有良好的晶內針狀鐵素體的形核能力,晶內組織得到細化,有效提高抗裂紋擴展能力。

沙鋼通過優化煉鋼和軋制工藝試制了40mm 厚大熱輸入量焊接鋼板Q390E,并對軋制鋼板進行了熱輸入量為370kJ/cm 的電渣焊接試驗,通過對鋼板及其焊接接頭的組織性能測試,評價了鋼板性能及其焊接性,結果表明,鋼板電渣焊接頭力學性能滿足要求。

4 對我國研發新型船、海洋工程用鋼的一些建議

4.1 問題與差距

我國海洋建設用鋼及耐蝕鋼需求量為60萬t/a,目前中國的鋼鐵企業雖然已經基本能生產各種規格。品種的船舶和海洋工程用鋼,但與世界上最先進的鋼鐵企業仍有差距,高端及大規格新材料主要依賴進口,自給率不足15%,主要體現在以下幾個方面:

(1)研發新產品的創新性和前瞻性不足。從日本研發耐蝕鋼,推廣止裂鋼的過程可以看出,他們經常走訪船東。船企等用戶,了解其對新產品的需求,根據用戶的要求,組成由研究所、船級社、協會等相關機構共同參加的聯合研發體系,這樣用戶有很高的積極性配合鋼企研發、使用、推廣研發出的新產品。而我們的鋼企滿足于規模產量大、效益好的成形產品,對新產品首先關心的是能有多大產量,能有多大效益,缺乏創新性和前瞻性。而企業研發能力的高低關系到其未來發展前景和動力,尤其在目前鋼鐵業不十分景氣的情況下,正是增強底蘊,加強研發新產品的好時機。

(2)知識產權保護意識較弱。國外鋼鐵強國一旦確定研發新產品后,即提前在別的國家申請專利,對自己的知識產權進行保護。新產品研發成功后,即刻得到應用并在相關的國際組織中提出標準草案,以達到引領新產品的目的,同時也可能對其他國家形成貿易壁壘。比如,日本提出原油船貨油艙耐蝕鋼后,就在中國等國申請了專利,在耐蝕鋼標準制訂的過程中起了主導作用,對耐蝕鋼的關鍵技術嚴格保密,而我們對專利、標準作用的認識要遠落后于這些國家。

(3)產品結構處于中低端水平。我們雖然可以生產出絕大多數的船舶?海洋工程用鋼,但在產品的綜合性能、產品的經濟性、產品質量的均勻性、穩定性以及表面質量等方面與國外先進鋼企還是有一定的差距。

(4)海洋材料體系不健全。據統計,由海洋腐蝕造成的損失每年大于1.6億元,雖然我國也開展了一系列耐海水腐蝕鋼的實海掛片試驗,但尚無明確的海洋材料體系。各研究機構基本模仿美國、法國、日本的耐蝕鋼成分體系,且沒有形成統一認識,材料數據相對封閉孤立,缺乏系統的材料數據庫和共享平臺,尚未建立系統的海洋材料的服役性能評價體系、海洋材料的腐蝕防護理論體系,無法為標準的建立提供支撐,嚴重限制了海洋材料的推廣和應用,缺乏完整的海洋產業鏈條。

4.2 對策與建議

與國外先進技術相比,我國船舶和海洋工程用鋼開發和應用最大的差距還是理念上的落后,這就需要調整思路,轉變觀念。從用戶的需求入手,走產學研用相結合的聯合研發的道路,即由設計?研發機構?生產制造機構及產品應用等單位參加的聯合研發機制?對研發出的新產品,要制訂產品的國際標準,形成自己的知識產權,才能起到引領船舶。海洋工程用新產品的發展和應用的作用,才能使我國成為世界鋼鐵強國。

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414