金屬及其合金在水溶液環境下的抗腐蝕自我保護通常要歸功于其表面形成的氧化物鈍化膜。一般來說,大多數室溫下形成的氧化物鈍化膜厚度不會超過幾納米,而且表層鈍化膜通常會發生羥基化來有效隔絕基體和外部腐蝕環境。

過去幾十年中,對鈍化膜結構和成分的研究方法有很多,如電化學方法,光譜學方法和電子顯微鏡方法等。隨著分辨率的不斷提高,電子顯微鏡方法變得越來越受青睞,使得對鈍化膜在納米尺度下的直接觀察變得可能。法國 Vincent Maurice 和 Philippe Marcus 課題組利用掃描隧道顯微鏡(scanning tunneling microscopy )和原子力顯微鏡(atomic force microscopy)對銅,鎳,鈷等金屬及合金在不同溶液環境中形成鈍化膜的結構進行了研究。利用這類方法,鈍化膜的二維甚至三維結構可以通過探針在樣品表面的原位掃描而得到。同時,鈍化膜中的不同成分也可以通過其表面原子排列結構的不同而區分開來。 然而, 這類方法也有一定的弊端:

探針只能探測到最外層表面的變化而無法準確觀測到鈍化膜 - 基體界面和鈍化膜內部的結構變化。

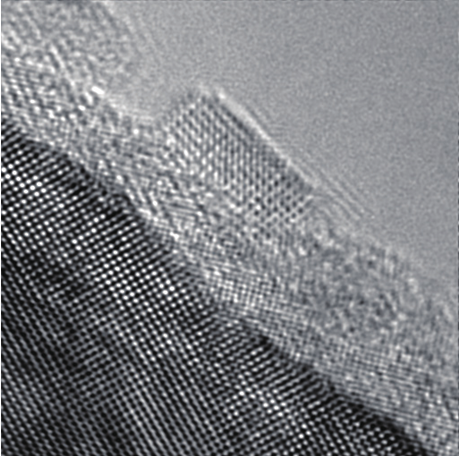

研究鈍化膜的另一種重要方法就是透射電子顯微鏡觀(TEM)。目前,我的課題組正在利用透射電子顯微鏡對銅,鎳以及不銹鋼等金屬及合金鈍化膜的結構和成分進行準原位研究。眾所周知,TEM 的優點是不僅可以觀察到鈍化膜的形貌,而且可以同時研究其與基體截面(包括外層,內層鈍化膜和基體)的結構和成分。例如,我們通過 TEM 對金屬鎳在酸性和堿性水溶液中形成的鈍化膜進行了研究:鎳的鈍化膜由外層不完整的氫氧化鎳和內層致密完整的氧化鎳組成( 見所示的 TEM 高分辨像 . 照相者是黃教授的博士生張博威 )。其中,內層致密的氧化鎳因外延生長而與鎳基體的晶格取向一致,而外層氫氧化鎳的晶格取向更加隨機。此外,我們還發現不銹鋼表面的鈍化膜也有類似的結構,并且其成分更加復雜。

透射電子顯微鏡下,高分辨率圖像——鎳的雙層鈍化膜

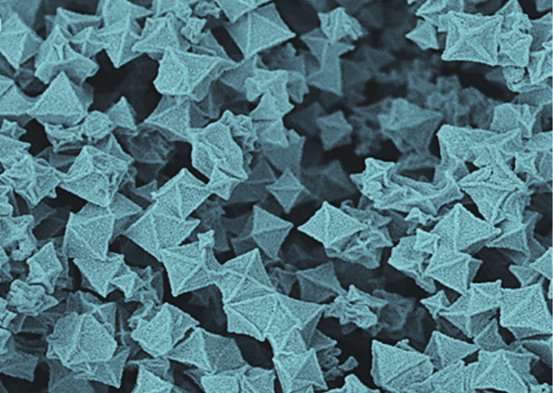

除了在納米尺度下對大塊樣品的腐蝕行為研究方向,我們課題組的另一個重要研究方向是金屬納米材料的腐蝕行為。當物質尺度小到一定程度時,它的光學、熱學、電學、磁學、力學以及化學方面的性質和大塊固體時相比將會有顯著的不同,這使得納米材料擁有越來越廣泛和重要的應用。然而,金屬材料難免會受到周圍應用環境的侵蝕而發生腐蝕失效。因此,納米金屬材料在不同環境下的腐蝕行為是非常值得研究的。通過 TEM 的原位觀察,我們可以研究納米金屬材料表面鈍化膜的形成機理,同時分析其結構和成分,并與大塊金屬鈍化膜進行對比。

作者簡介

黃一中,博士,1998年于北京科技大學畢業獲博士學位。近二十多年來在英國牛津大學以及新加坡南洋理工大學就職。現為南洋理工大學終身教授以及牛津大學訪問學者并被聘為北京科技大學新材料研究院兼職教授。擁有一支頗具實力的學術科研團隊,團隊中有博士后、博士生、碩士生以及訪問學者共15人之多。與世界其他著名學術團隊有緊密合作。其本人迄今為止已在國際刊物上發表了近一百五十篇學術論文,這些刊物包括《自然通訊》( Nature Communications )、《先進材料》( Advanced Materials )、《納米通訊》( Nano Letters )雜志。其部分成果正在進行商業轉化。他本人同時還創辦有一個科技與研發公司。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414