在多相催化反應中,反應氣氛誘導的金屬納米顆粒燒結長大過程是導致催化劑失活的重要原因。由于反應氣體分子與金屬原子較強的相互作用,容易生成遷移物種金屬-反應分子配合物,該物種在金屬顆粒之間的傳遞促進了顆粒長大的發生。然而,目前對于該傳遞過程的動力學缺乏深入的認識,尚未建立完善的理論體系。

近日,中國科學院山西煤炭化學研究所煤轉化國家重點實驗室902課題組,在合成氣(CO/H2)氣氛下金屬Ni顆粒長大機制方面取得新進展。該工作基于對反應過程中不同尺寸Ni顆粒演變規律的精確分析,并結合分子動力學模擬,建立的Modified Ostwald ripening(MOR)理論成功解釋了甲烷化反應初始階段Ni納米顆粒的長大行為。這一突破性進展修正了經典Ostwald ripening理論對反應氣氛下金屬顆粒長大的認識,并為設計開發高穩定性甲烷化催化劑提供了有益指導。

在合成氣氣氛下,CO易與Ni顆粒表面原子結合產生Ni(CO)4分子,該分子由較小Ni顆粒表面生成后,經傳遞過程沉積到較大Ni顆粒表面,使得大顆粒不斷長大,小顆粒逐步消失。其驅動力來源于不同尺寸顆粒表面Ni(CO)4分子平衡濃度的差別。那么,在催化劑體系中,多小的顆粒會縮小,多大的顆粒會長大呢?其中的關鍵在于確定臨界顆粒尺寸。處于臨界尺寸的Ni顆粒,其表面Ni(CO)4分子的生成與沉積的速率相同。經典的Ostwald ripening理論認為,臨界尺寸可近似等于體系中Ni顆粒的平均尺寸,小于平均尺寸的顆粒將會縮小,反之則會增大。

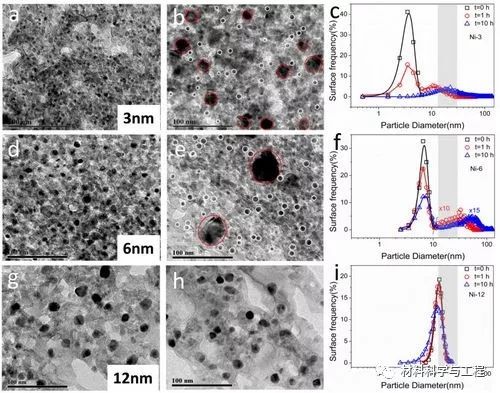

然而,該工作發現,Ni納米顆粒發生長大的臨界尺寸明顯高于平均值。在反應過程中只有很少部分的Ni顆粒發生了長大,反應后催化劑中Ni顆粒呈現雙峰型顆粒分布(圖1)。經過深入研究,該工作揭示了臨界尺寸偏離平均值的現象源于Ni顆粒表面強吸附的CO分子對Ni(CO)4分子沉積的空間位阻效應。由于此效應的存在,使得Ni(CO)4分子的沉積速率受到明顯影響,而使得催化劑體系中Ni(CO)4分子濃度出現了累積。隨著Ni(CO)4分子濃度的升高,CO分子的位阻效應逐步減弱,Ni(CO)4分子沉積速率將不斷提高。當滿足Ni(CO)4分子沉積速率等于其生成速率的條件時,Ni(CO)4分子濃度稱為臨界濃度。此時,相應的Ni顆粒長大臨界尺寸將高于經典理論預測值。以圖1(a)中催化劑為例,其平均尺寸為3 nm,而反應條件下,發生顆粒長大的臨界尺寸約為6 nm。由于高于6 nm的Ni顆粒所占分數較小,在反應的初始階段迅速長大,最終形成雙峰型顆粒分布。

該研究得到Shell Global Solutions International BV的資助與支持。相關工作發表于ACS Catalysis, DOI: 10.1021/acscatal.8b00835。第一作者為白云星,通訊作者為助理研究員劉星辰、研究員韓怡卓及譚猗生。

圖1(a,d,g)反應前和(b,e,h)反應后三種Ni顆粒尺寸(3 nm、6 nm及12 nm)催化劑TEM圖片。(c,f,i)為相應反應后催化劑Ni顆粒尺寸分布圖(按面積平均尺寸計)。

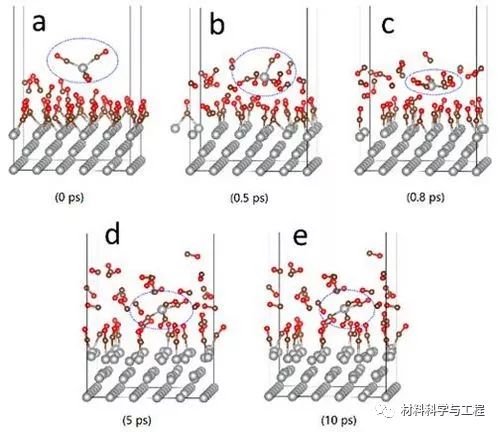

圖2 代表性的BOMD模擬Ni (100)表面低濃度Ni(CO)4分子沉積過程中構型變化圖。(a)為初始構型;(b、c、d)為中間構型變化;以及(e)為最終構型狀態(以Ni(CO)3物種形式存在)。Ni、C、O原子分別表示為灰色、棕色和紅色。山西煤化所

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:殷鵬飛

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414