8月3日,2022年冶金科學技術獎評選結果正式向社會公布,共有111個項目獲得表彰,其中特等獎1項、一等獎23項、二等獎29項、三等獎58項;我校共23項成果獲獎,其中特等獎1項、一等獎9項、二等獎8項、三等獎5項。

我校本年度特一等獎數量再創新高!學校高度重視冶金獎申報工作,成果在培育期間就倍受校領導關注,科研管理部門精心組織、積極籌備,各部處、教學科研單位鼎力支持,項目完成人精益求精,在各方通力合作下,本次獲獎項目數量、質量齊高,用實際行動彰顯了北科大助力鋼鐵行業綠色發展、高質量發展的擔當,體現了北科人為國奉獻的鋼筋鐵骨,擦亮了“鋼鐵搖籃”金名片。

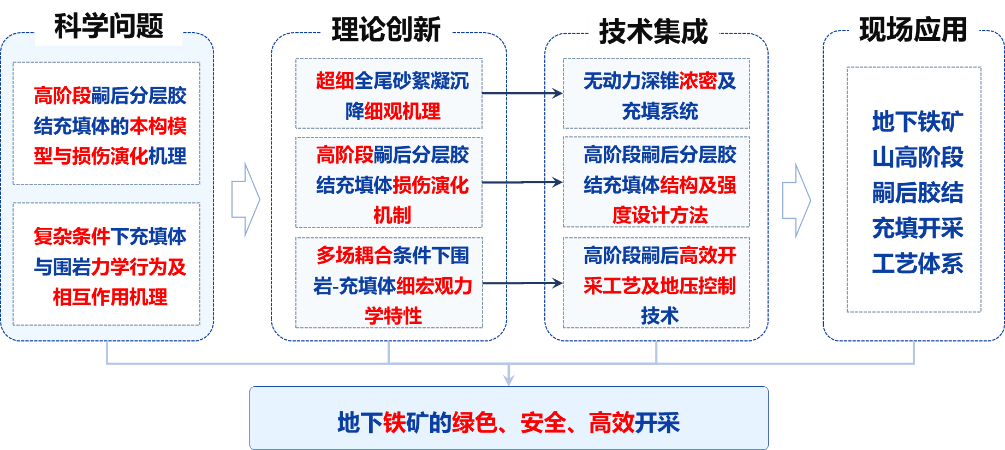

譚玉葉副教授主持完成的項目“地下鐵礦山高階段嗣后膠結充填理論與應用研究”獲冶金科學技術獎一等獎。項目針對嗣后充填法高階段大尺寸發展所帶來采場結構復雜化、地壓災害風險加大、充填體強度需求提高等問題,開展了理論及技術應用研究;推動了礦山行業高階段嗣后充填開采理論及技術研究的進步,實現了鐵礦資源的綠色、安全、高效開采,促進了資源開發、環境保護、經濟效益和社區建設的綠色可持續協調發展,經濟及社會效益非常顯著。

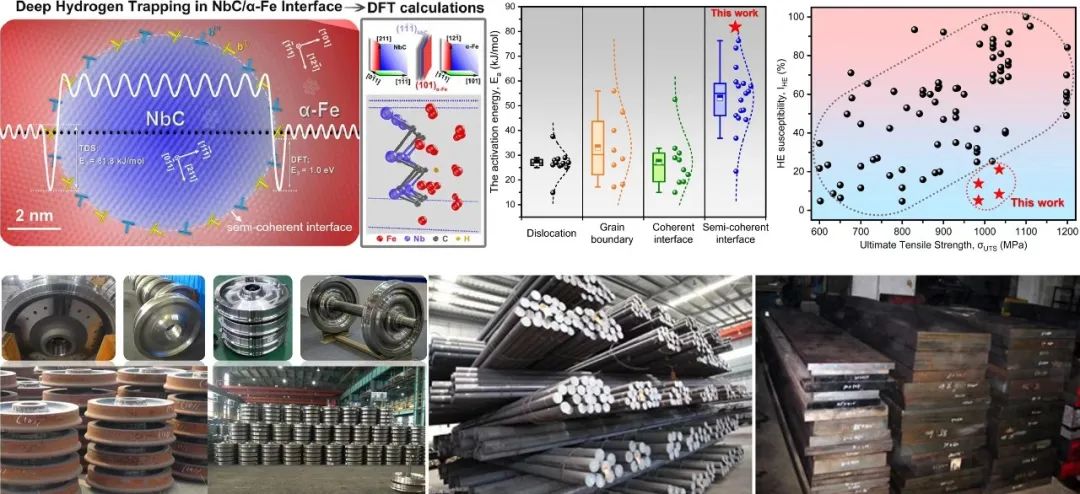

龐曉露教授主持完成的項目“高強韌鋼中納米相深氫陷阱的基礎研究與工程應用”獲冶金科學技術獎一等獎。項目通過原子級觀察、第一性原理計算等方法,揭示了高強韌鋼中納米相與氫的原子層次交互作用機制,確立了以構筑納米相為主要深氫陷阱的思路,從技術上通過多元耦合熱力學精準計算和工藝控制獲得了大量彌散分布的深氫陷阱,實現了高強韌、抗氫損傷重載車輪鋼、彈簧扁鋼、海洋裝備用鋼的批量穩定生產。開拓了車輪鋼大批量出口北美、澳洲等重載貨運高度發達地區,支撐我國鐵路走出去重大戰略;杜絕了高強彈簧扁鋼端部剪切裂紋,拓展了東南亞等地區海外市場份額;解決了深海油田用高強韌鋼氫脆難題,替代了進口產品。該項目實現了從理論源頭、關鍵技術和核心產品全鏈條創新,產生巨大的社會和經濟效益。

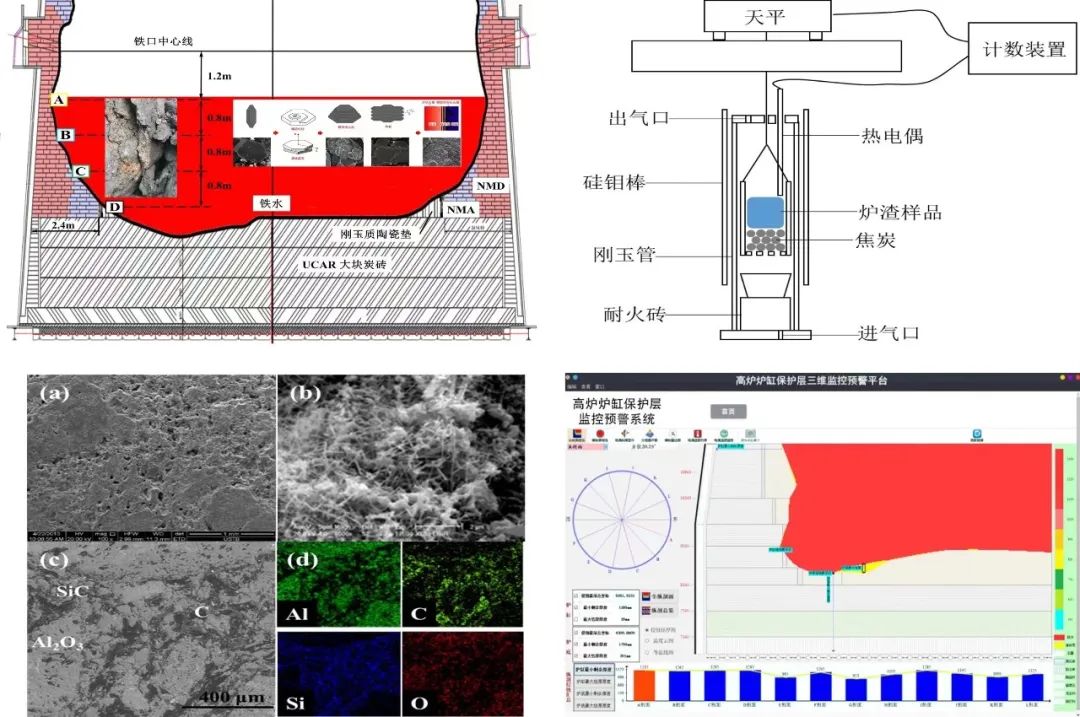

張建良教授主持完成的項目“高爐安全長壽自修復理論與關鍵技術研發應用”獲冶金科學技術獎一等獎。項目核心是構建永久性爐襯,高爐安全長壽是集設計、操作、維護和監測為一體的系統工程,影響因素眾多。20年來,項目組基于20余座高爐破損調查及高爐解剖研究,建立了爐缸保護層理論體系,揭示了爐缸耐火材料熱面石墨碳析出的自保護機制,形成了具有自主知識產權的高爐安全長壽自修復理論與關鍵技術。該技術成功應用于武鋼、沙鋼、太鋼、首鋼等多家企業10余座高爐,多座高爐壽命超過15年以上,大幅降低了高爐護爐燃料消耗和成本,保障鐵水質量,取得直接經濟效益達15.2億元以上。

王曉晨研究員主持完成的項目“長材(棒線材)庫區智能化管控關鍵技術及裝備”獲冶金科學技術獎一等獎。項目針對長材智能無人庫技術瓶頸問題,聯合9家合作單位,在多源信息感知重構、機器視覺精確定位控制、生產物流優化調度以及長材庫區智慧集控等方面開展了系統的理論和應用研究。項目成果在馬鋼、粵裕豐鋼鐵完成高線、棒材智能無人庫的首創示范應用,實現長材智能庫國產化自主技術引領,填補國內空白,為國內大量的長材生產企業提供了亟需的關鍵技術,對推動長材智能工廠的少人化、高效化建設具有重要支撐作用。

此外,張建良教授等人參與完成的項目“歐冶爐熔融還原煉鐵工藝技術研究”獲特等獎,于會香副教授參與完成的項目“高鋁鋼及微合金鋼板坯連鑄關鍵技術開發與應用”獲一等獎,包燕平教授等人參與完成的項目“基于非鋁脫氧工藝高品質軸承鋼關鍵冶金技術研發及產業化”獲一等獎,陽建宏教授等人參與完成的項目“鋼鐵行業設備智能運維系統解決方案研究及應用”獲一等獎,徐冬副研究員參與完成的項目“油氣輸送用大口徑厚壁不銹鋼焊管關鍵技術與裝備研發及應用”獲一等獎,冶金與生態工程學院參與完成的項目“基礎件用特殊鋼長壽命機理、關鍵技術及產品開發”獲一等獎。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414