讀博,向來是壓力山大的活動,博士生工作時間長、壓力大、補貼少,同齡人已經成家立業了,博士生還在為論文焦頭爛額。

不過現在,讀博過程中你的苦你的累,Nature都知道。

是的,頂級學術期刊Nature,開展了面向博士生群體的大調查,6000余名來自全球各地的博士生,借機大吐苦水,把科研的焦慮、求職的壓力、對圈子的不滿全都傾訴了出來。

統計一下,這次調查的數據讓人大跌眼鏡:

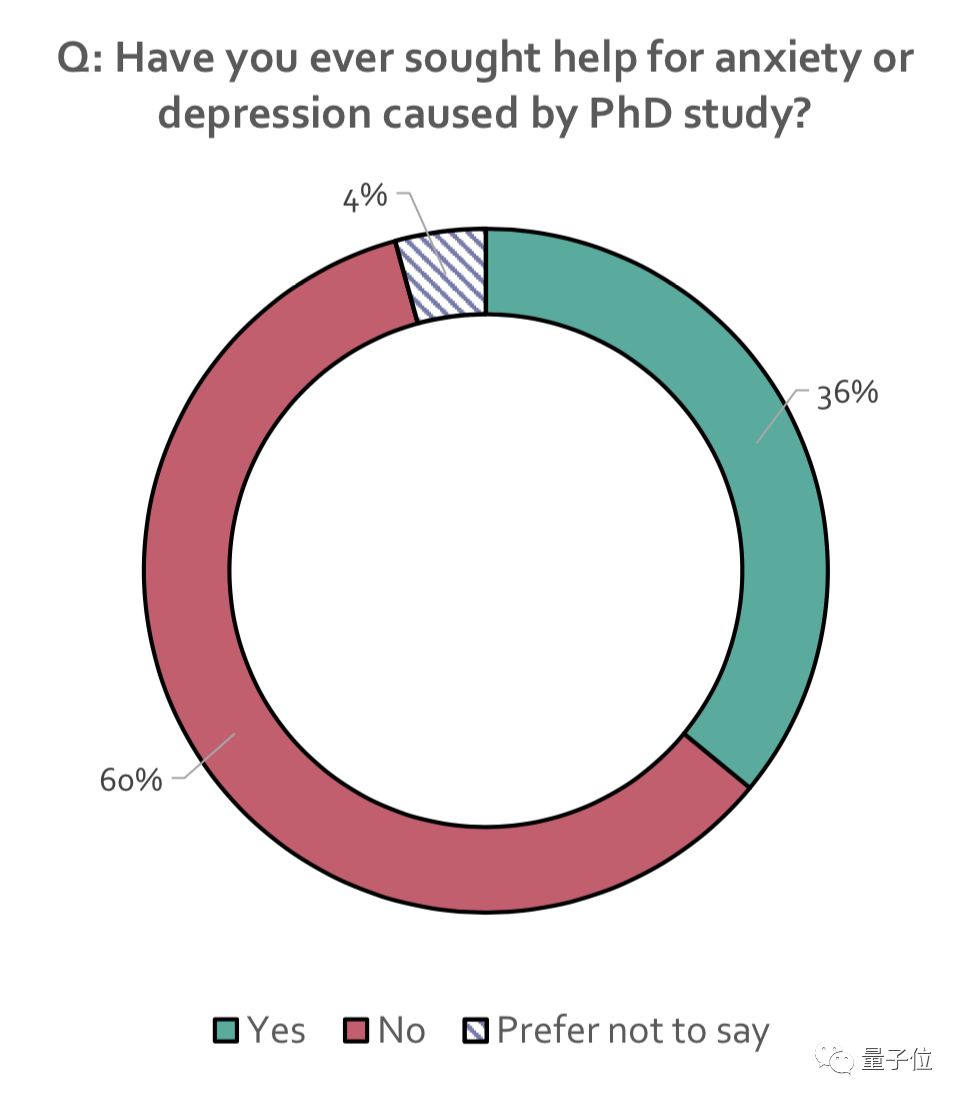

36%的博士生都因為焦慮癥或抑郁癥而尋求過幫助;

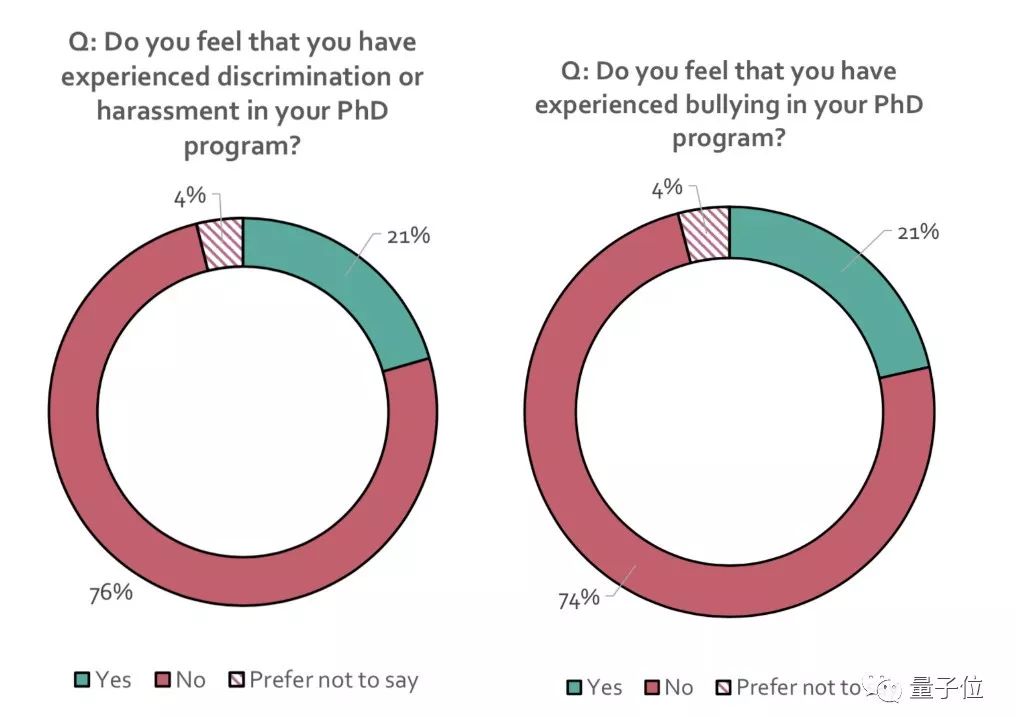

21%的博士生都遭遇過騷擾、歧視和霸凌行為;

將近八成的博士認為,當前的學術圈風氣不正,充斥著各種關系、特權和官僚主義,過于壓榨博士生,文化落后亟待改進。

而對于最現實的畢業求職問題,七成博士不知道將來該做什么工作,甚至,還有超過30%的博士生覺得自己正在讀的項目根本就對找工作沒有用。

一個全世界學術圈人士都期望能發論文的頂級期刊,公布了這樣驚人的數據,簡直是“官方勸退科研”啊!

怪不得,連房東老太太都說“不要讀博,不要寫代碼”(不要賭博,不要吸大麻)了。

近四成博士生都是出國黨,在職博士也不少

其實這已是Nature的第五次博士生調查,共有超過6320份有效數據。

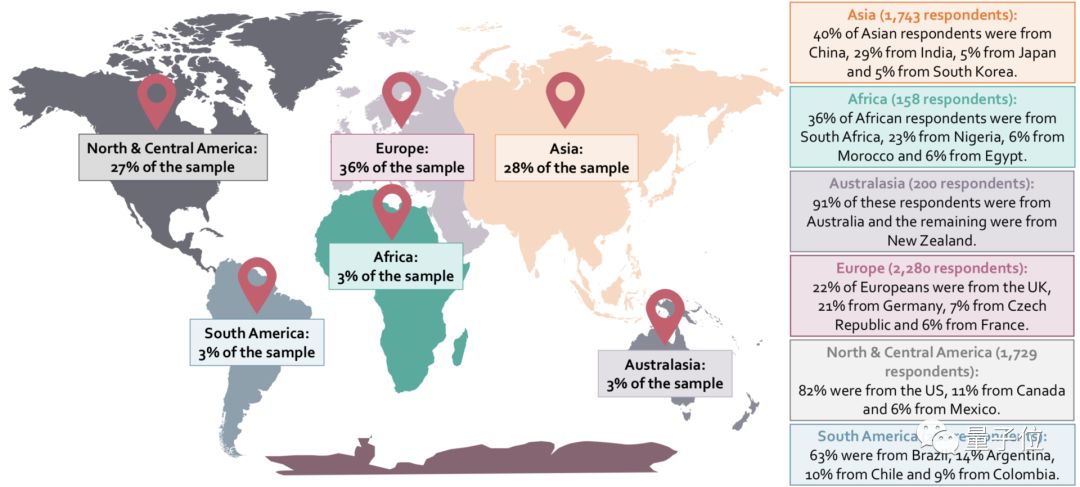

除了英文版,問卷還被翻譯成了中葡西法四種文字,因此獲得了全球博士生們的廣泛參與。其中36%的問卷來自歐洲,28%來自亞洲(主要是中國人和印度人),27%來自北美和中美洲,非洲、南美和大洋洲的博士生各自只有3%。

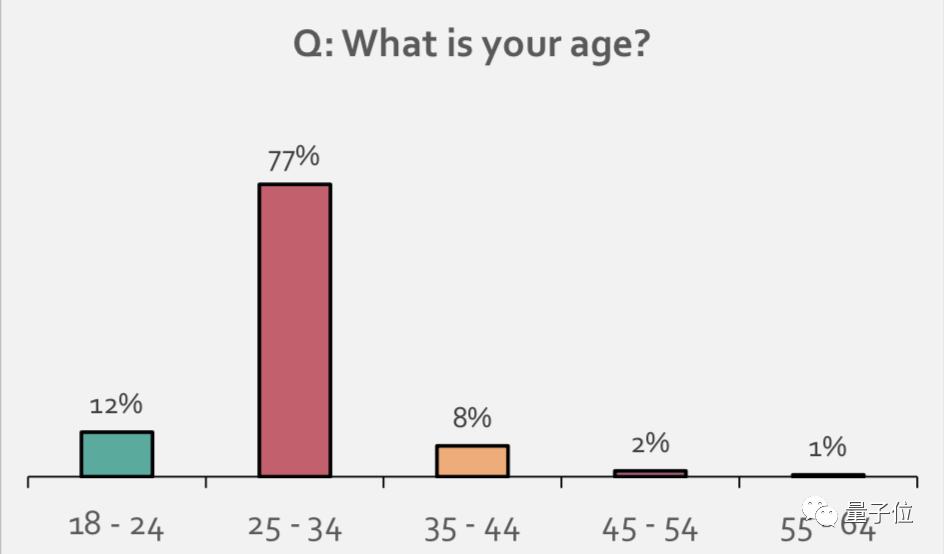

這6000位博士生,性別基本上男女各一半,大部分人的年齡都在25歲到34歲之間,另外還有12%的博士生不到25歲,11%的博士生超過了35歲,甚至還有五六十歲的老博士生。

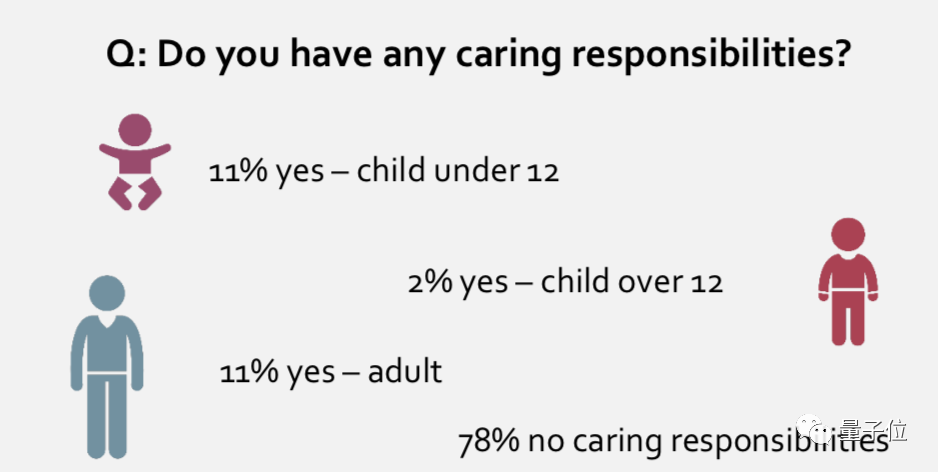

其中22%的人都處在或上有老、或下有小的狀態,需要照顧家庭。

已經當媽媽了的博士生Fonseca-Hernández,就對邊讀博邊帶娃這件事感到十分焦慮,因為學校里沒有幼兒園,她把5歲的女兒送到了收費很貴的校外日托中心,她感嘆,想要同時成為一個優秀的博士生和優秀的父母,實在是太難了。

37%的博士生是出國讀的,大部分去了歐洲和美國,出國的原因集中在體驗異國文化、本國的資金和博士項目不足以及方便找工作方面。

不過,有不少出國黨的壓力非常大,一位學氣象的古巴女生去了墨西哥讀海洋物理博士,發現換一個國家已經很難了,讀一個新領域則是難上加難,甚至患上了焦慮癥。

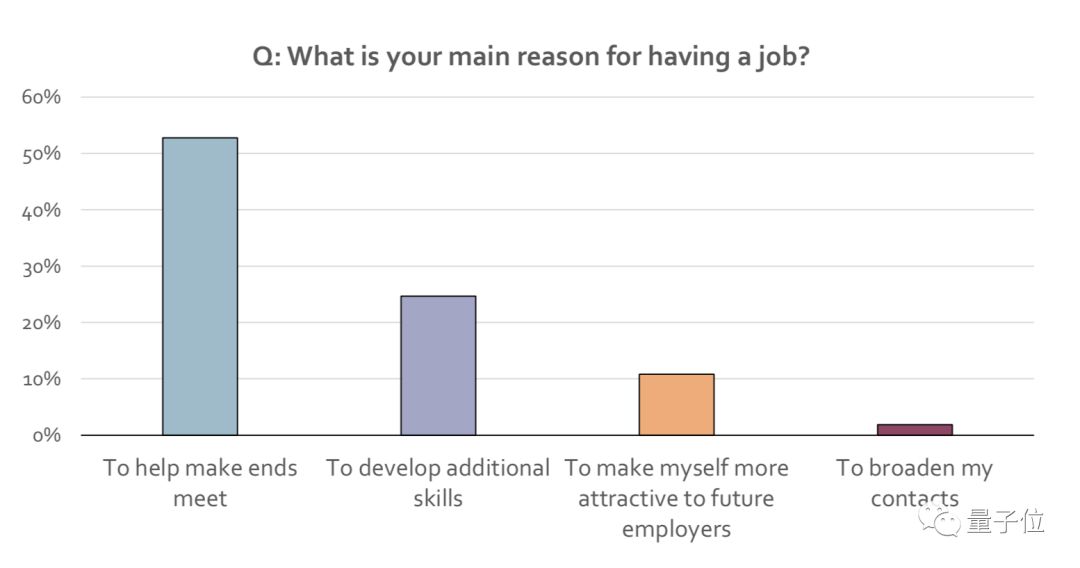

19%的博士生是邊讀博邊工作的,他們主要是為了養家糊口,還有少數人是為了提升技能或者刷簡歷刷人脈。考慮到年齡和家庭環境的因素,35歲以上的大齡博士生、那些上有老下有小的博士們基本上都有工作。

歐美博士生擔心“德不配位”,亞非拉博士生最愁求職賺錢

讀博過程中,人們普遍最頭疼的事情是對前途的迷茫,79%的博士生都對自己的職業前景感到不確定,70%的博士生時刻都在關心著除了當博士后之外哪里還有坑可以去謀個教職。

另外他們的學術壓力也很大,78%的博士生都覺得難以維持工作生活的平衡,74%的博士生無法在規定時間內完成學業。

錢,也是一個難題。第一個方面是研究經費的問題,68%的博士生都在擔心經費;第二個方面,一半的博士生都在擔心自己的助學貸款怎么還;第三個方面則是日后生涯的收入問題,67%的博士生都在擔憂畢業之后過日子、買房子、養孩子和退休養老的錢要從哪兒來。

看到博士生也哭窮,渣本心理平衡了。

不過,這些令人擔憂的問題也是有地域性的:

非洲博士生最愁沒錢;

大洋洲博士生最愁沒教職;

南美的博士生除了擔心找工作的問題,還要操著賣白粉的心,時刻擔心政局;

歐洲博士生擔心自己和老板的關系、工作生活平衡和心理健康問題;

北美和中美洲的博士生擔心自己“德不配位”,專業名詞叫“冒名頂替癥候群”——總覺得自己如今的地位是靠運氣獲得的,生怕有一天被人發現自己一無所長,被當成騙子,然后身敗名裂。當然,同樣富(chi)有(bao)而(le)優(cheng)越(de)的歐洲人有時候也擔心這個問題;

苦哈哈的亞洲博士生,發愁的地方可多了去了:找不到工作怎么辦、掙不到錢怎么辦、博士學位通貨膨脹怎么辦、家里的老父親老母親怎么辦……注意,這里不是販賣焦慮,是nature的報告白底黑字寫的。

唉,在座的亞洲讀者們,你們都生活在hard模式里啊。

不后悔,但滿足感越來越低

在美國讀博學獸醫的Radhakrishnan說,現在的博士項目很適合自己,并不覺得孤單。

他對自己的研究項目還有很深的興趣,想找到一種能在自己的母國印度抑制狂犬病傳播的方法。

所以,就算一邊讀博一邊帶孩子,一點閑暇都沒有,他還是沒有后悔讀博。

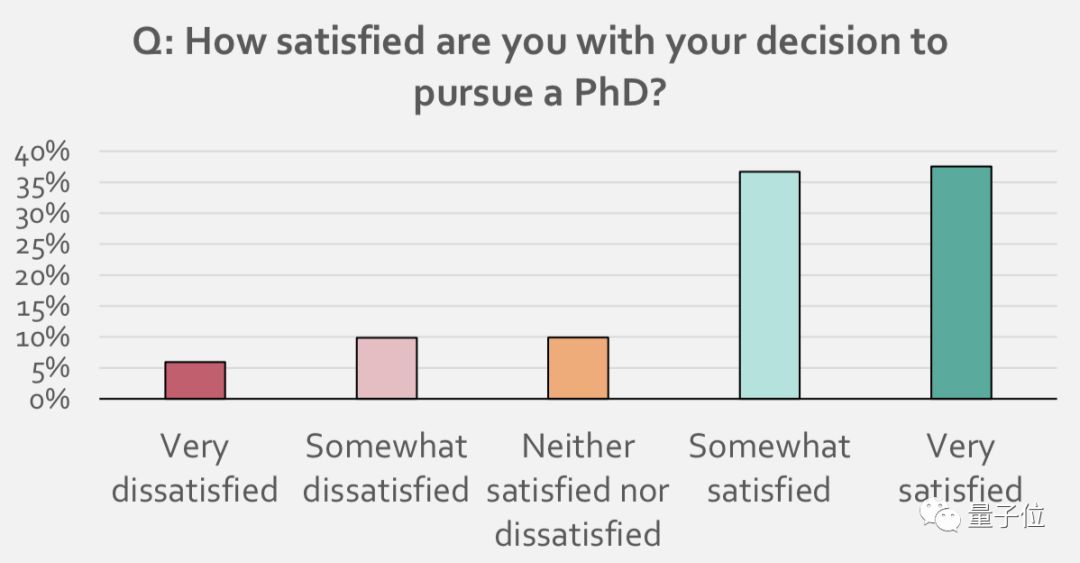

其實,這項調查中,有有74%的博士生和他一樣,對當初讀博的決定感到滿意 (下圖兩個綠色柱) :

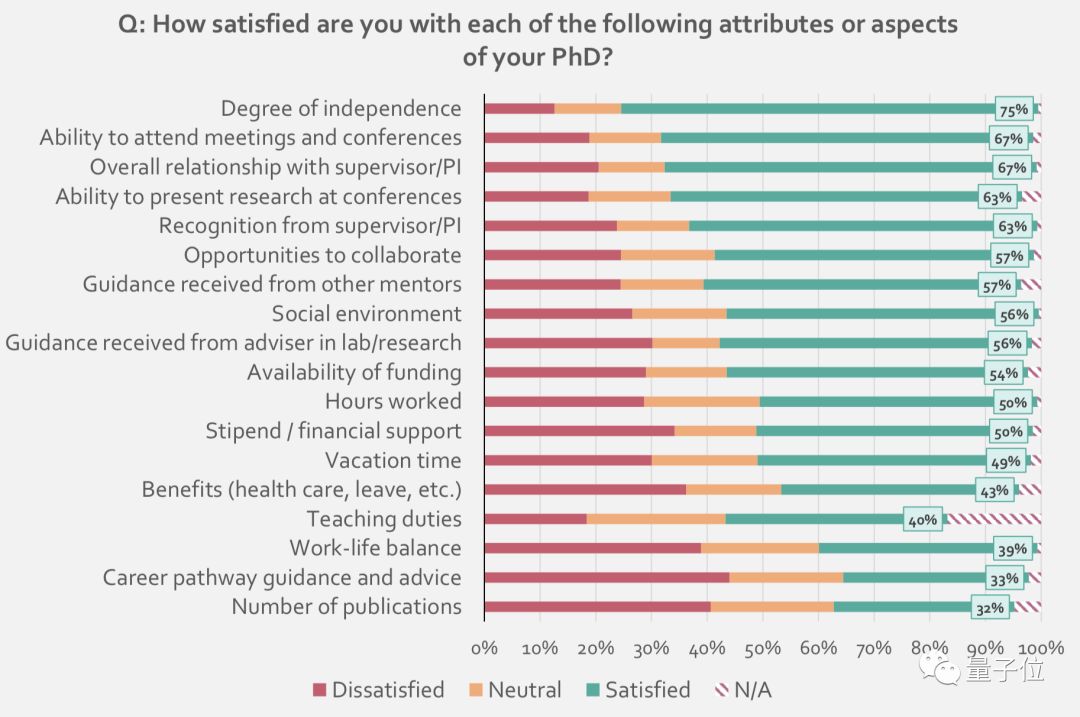

有75%的博士生,對自己做研究的獨立程度表示滿意。

有67%對自己和導師的關系表示滿意。

然而,就算說著滿意,也依然有挫折和抱怨的情緒。

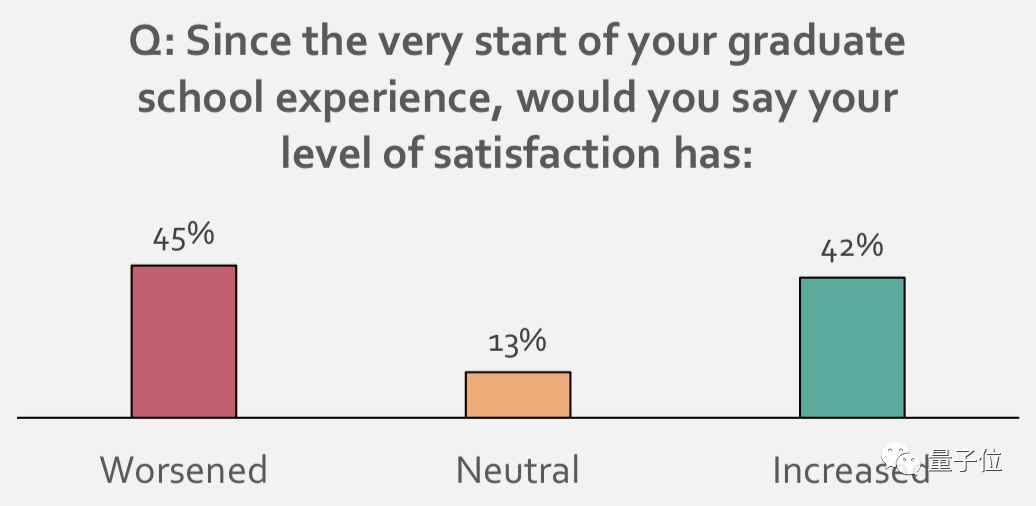

有45%的博士生表示,隨著時間的推移和項目的進行,滿意程度下降了。相比之下,42%的人認為滿意度提升了。

滿意度下降的主要原因,很可能是項目的狀況達不到自己的預期。

40%的博士生說,他們讀的項目沒有達到最初的期望,只有10%表示超出了最初的期待。

10%這個數字,比起2017年有了嚴重的下滑,那時還有23%的人認為超出期待。

麥吉爾大學的教育心理學家Anna Sverdlik說,這樣的調查報告可以幫學生們建立起更現實的認知:

如果知道,周圍的大多數人都有冒名頂替癥候群;如果知道,自己的滿意程度會隨著時間而減退,至少還可以提前做些心理準備。

當然,有關學術的挑戰只是一部分。

Zhou Yang是從中國去到美國加州Scripps Research Institute讀化學博士的,他說:

我原以為只有科研的事情需要擔心,但發現還要想著怎樣和實驗室里的其他人相處,還要想著怎樣把自己的項目解釋給別人聽。除了做實驗,還有很多很多要考慮的事。

Yang也和許多人一樣,發現隨著時間推移壓力越來越大。

除了發夠論文才能畢業的壓力,還要擔心簽證問題。回一次家就要重新簽證,簽證至少也要一個月,又不能請一個月假。所以,Yang一次都沒回過家,不然只會再增加一份壓力。

這也是大部分在美國讀博的外國人,都會遇到的問題。

騷擾和歧視隨處可見,又不敢說

調查發現,帶有傷害性的行為,時有發生。

△左是騷擾/歧視,右是霸凌

有21%的博士生說,他們受到過騷擾或者歧視;表示受到霸凌 (Bullying) 的也有21%。超過五分之一。

分性別看,有25%的女博士生說,自己遭受過騷擾或歧視。男生則有16%表示自己受到過騷擾或歧視。

分國家看,最嚴重的是北美 (24%) ,最輕微的是澳大利亞+新西蘭 (18%) 。

有些博士生,還在問卷的評論區詳細說明了自己的遭遇或感受。

比如,一位在印度的女生提到,就像性騷擾會有“Me too”運動爆發的瞬間一樣,研究生在工作場所遇到的騷擾也需要得到關注。

比如,一位在比利時的女生說,看到過并且自身也有過被導師霸凌和恐嚇的經歷。學術界頂尖教授,做了錯事也不受罰的現象讓人震驚,對年輕的學者構成很大的威脅 (包括心理健康受損) 。

在表示受到過霸凌的博士生當中,又有57%害怕報復,沒有辦法自在地討論自己的處境。

另一方面,工作時長也是博士生們受到的不公對待之一。6000位博士生里,大約一半都認同:我讀博的大學里就是有長時間工作的文化,包括通宵。

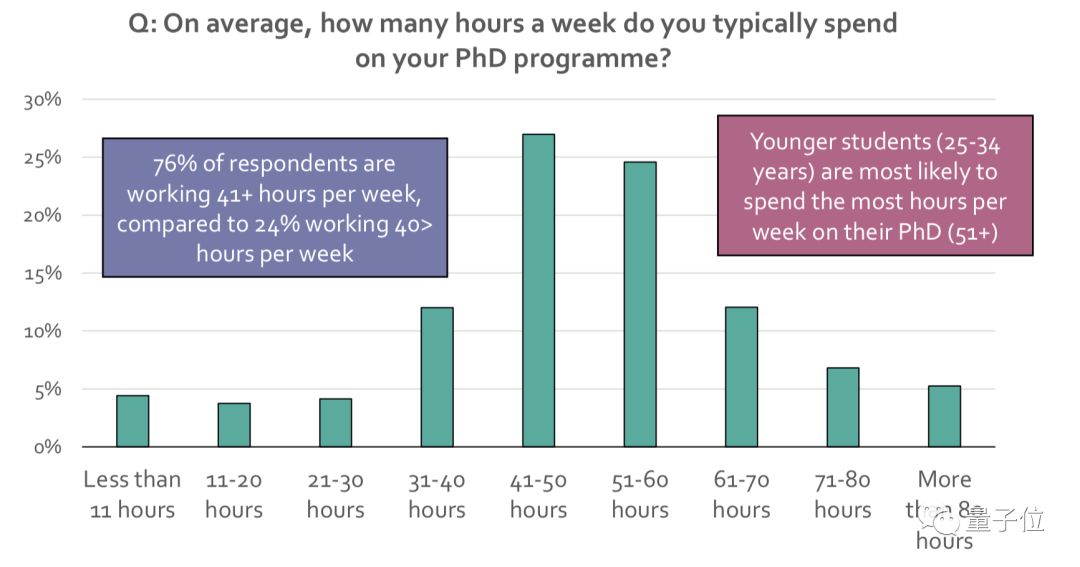

那么,博士生平均每周工時多少?

76%的博士生表示,平均每周工作41小時以上。其中,41-50小時的比例26%,也就是說6000位博士生中有接近50%,平均每周工作超過50小時。

而在每周工作41小時以上的人當中,有85%都表示對這個時長不滿意。

三成博士生認為當前項目對求職無益

更加令人憂心的是,長時間的工作,也不是都能得到回報。

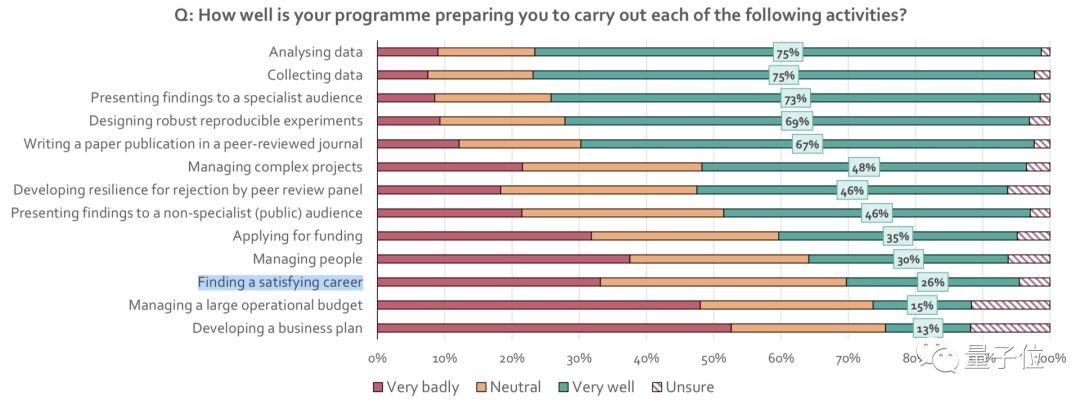

只有26%的博士生認為,他們的博士項目,正在為將來找到一個滿意的職位,做著很有力 (Very Well) 的準備。相比之下,有超過30%的博士生,都認為自己在讀的項目沒帶來什么職業準備 (Very Badly) 。

而在大部分人看來,博士項目給個人帶來的最大提升,集中在具體操作層面:比如分析數據、收集數據、做學術演講、設計實驗等等。

可即便如此,依然有67%的博士生相信,有了博士學位就能大大改善工作前景。

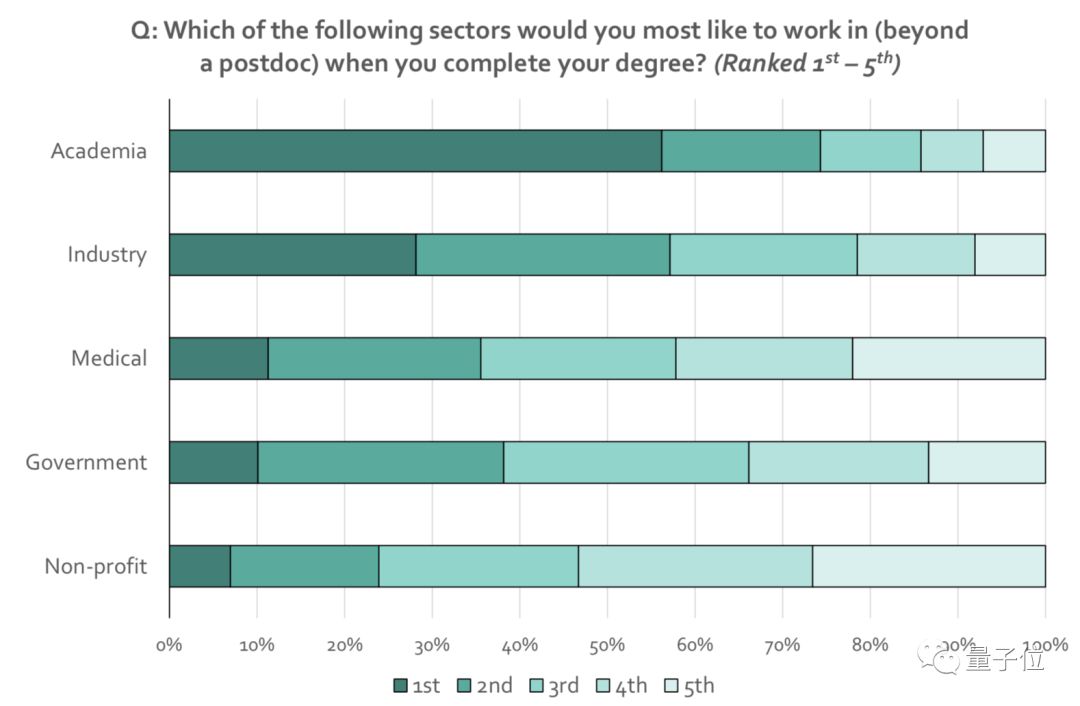

問題是,全球范圍內高校提供的崗位都很稀少,但仍然有高達56%的博士生把學術界作為首選工作領域。相比之下,只有28%的博士生把工業界作為首選。

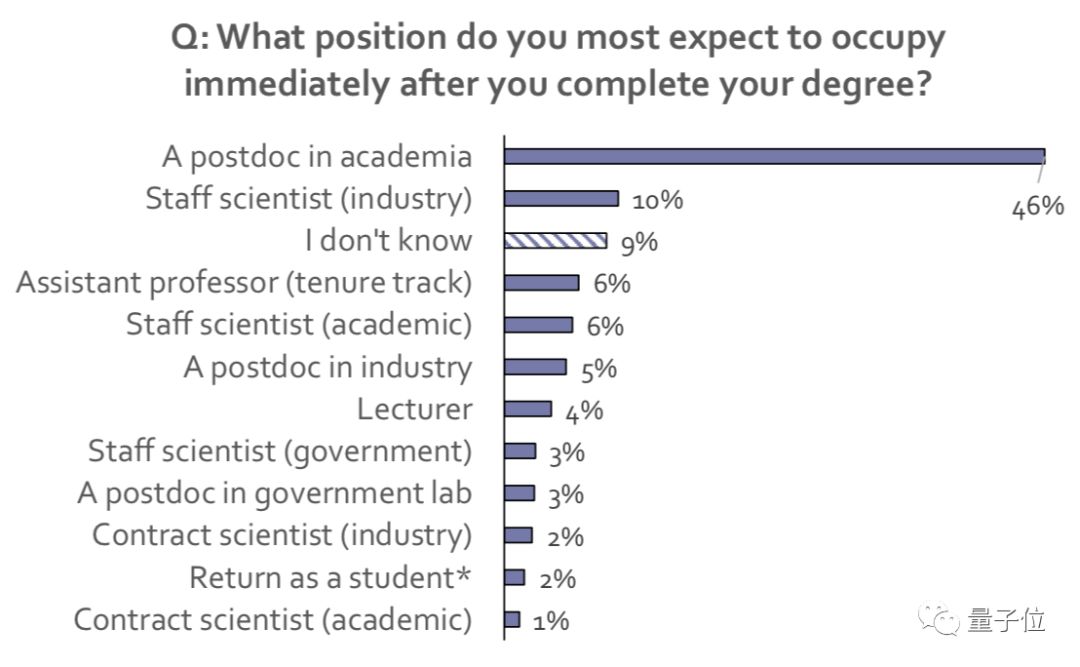

而當被問到博士畢業后立刻就能找到怎樣的工作,幾乎一半人都回答了學界的博士后 (46%) ,排名第二的是工業界的科學家 (10%) ,排名第三的答案就是不知道 (9%) :

工作形勢嚴峻是博士生面臨的一個大問題。

Matt Murray是耶魯大學在讀的分子醫學博士生,他并不知道自己現在的努力會帶來怎樣的結果:

我還是懷疑自己讀博的決定是不是對的。

有些日子里,感覺一切都很討厭,只想回家。

調查中有36%的博士生表示,因為焦慮和抑郁而尋求過幫助。

八成博士生不滿學術圈現狀

最后,關于整個學術圈的現狀,博士們也有話要說。

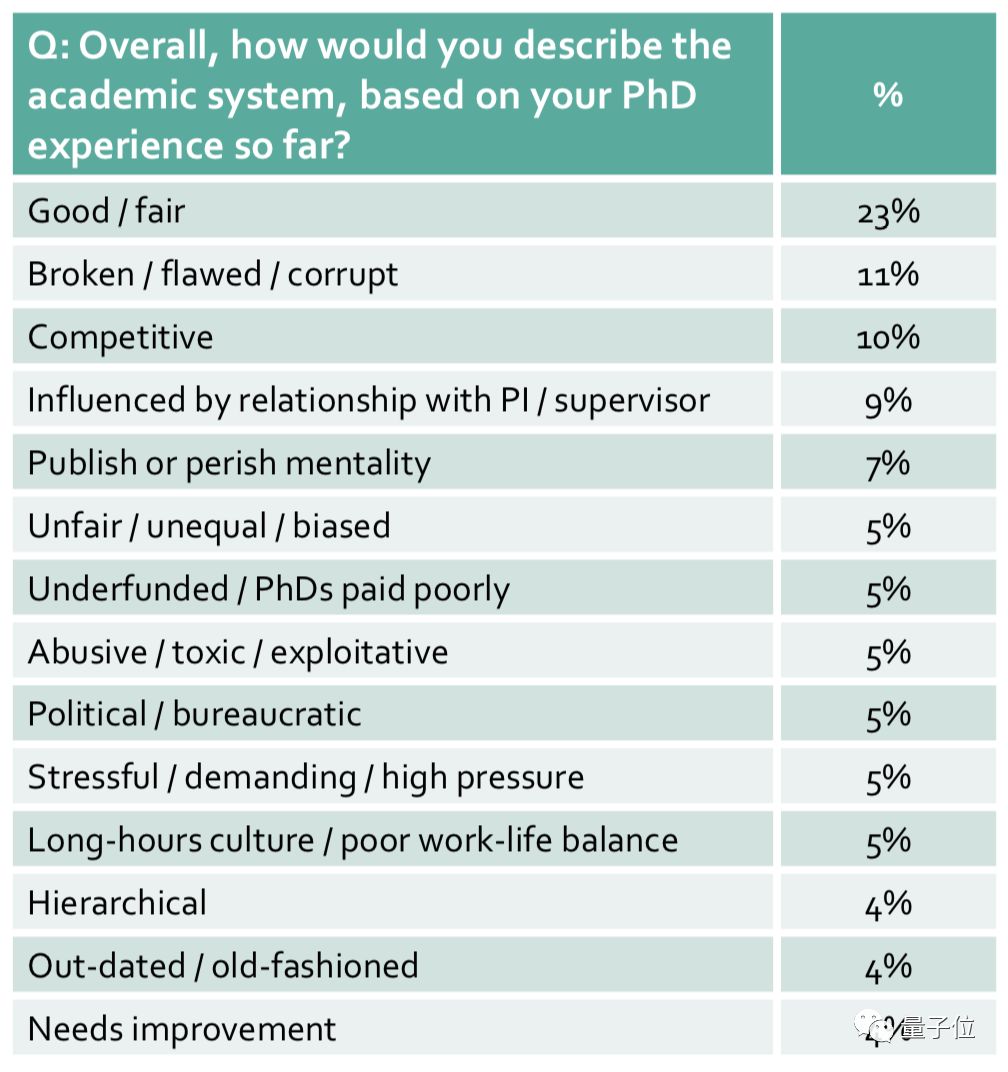

Nature統計了博士們對于當前學術體系的評價,結果發現,絕大部分的博士都認為,學術圈真亂。

只有23%的博士覺得當前的學術體系還不錯,在他們之外,更多人覺得這個體系是有問題的,很多時候靠關系,很多事兒不公平,給博士們發的錢太少而壓力太大,環境官僚化,整個文化是落后過時的,需要得到改進。

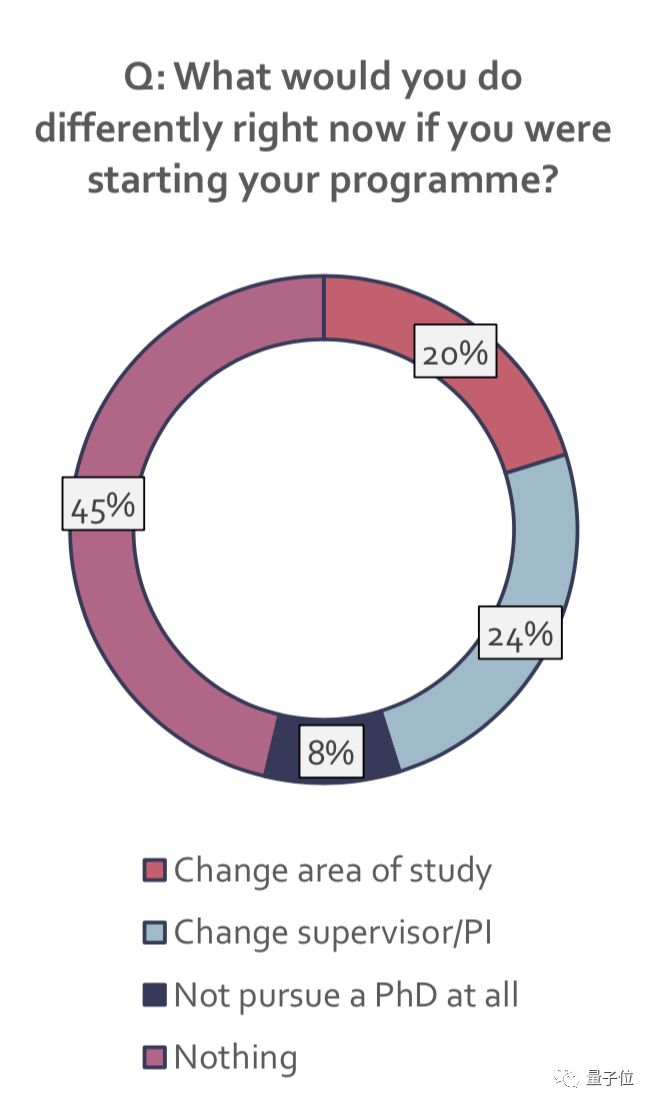

甚至有8%的人覺得早知如此,就不讀博了;還有24%的人覺得要是重新開始的話一定要換個老板。

因此,在Nature的調查中,一些人表達了博士生涯中的痛苦糾結:

I cannot emphasize enough the impact on mental health when obtaining a PhD. I wish I were alone in making that statement; however, students in my programme struggled with suicidality, depression and anxiety.

讀博過程中的心理健康是再重要不過的了,我希望我是唯一討論這個話題的,但我項目里的同學們一直在沮喪焦慮甚至想自殺的情緒中掙扎。

不過,終究也有很多人認為博士生涯依然是充滿榮光與希望的:

99% of the time it fails. But that one time it works makes up for all of it.

99%的時候都失敗了,但是成功的那次能彌補過往的全部。

希望大家都有那1%的幸運吧!

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414