秋末的南京仍籠罩在煙雨朦朧之中,古樸的徽式建筑帶著記者感受南方的優(yōu)雅。走在筆直的街道上,蔥郁的梧桐整齊劃一的排列在兩旁,它們?nèi)员A糁⑾牡挠鄿亍?抵達(dá)青石村后, 烏云漸漸散開,陽(yáng)光傾瀉在六朝古都的南京,撥開云霧仿佛可觸及歷史軌跡。中國(guó)古代青銅器制作精美,在世界青銅器中享有極高的聲譽(yù)和藝術(shù)價(jià)值,代表著中國(guó) 4000 多年青銅發(fā)展的高超技術(shù)與文化。朱一帆教授作為一名探究青銅器文物保護(hù)的專家,長(zhǎng)期致力于青銅器文物保護(hù)技術(shù)分析與探究,他的研究成果為我們還原出青銅器文物本色的歷史。

朱教授年近八旬、平易近人,對(duì)電子產(chǎn)品的功能了如指掌。為了我們交談的順利,朱教授早已準(zhǔn)備好充分的文字及圖像資料,資料通過電腦主機(jī)傳輸至40吋電視機(jī)顯清晰的展示在眼前。朱教授手持無線鼠標(biāo),通過屏幕的字里行間帶領(lǐng)我們走進(jìn)他的科研人生。

金屬腐蝕 拉開序幕

朱一帆教授出生于浙江寧波,1956年考入南京工學(xué)院(現(xiàn)東南大學(xué))化學(xué)工程系,由此拉開科研人生的序幕。朱教授在前期的研究中著重于化工和水處理領(lǐng)域的腐蝕與防護(hù)的研究。其中在局部腐蝕研究中,1987 年朱教授發(fā)布于中國(guó)腐蝕與防護(hù)學(xué)報(bào)的《不銹鋼點(diǎn)蝕誘導(dǎo)時(shí)間的統(tǒng)計(jì)研究》取得較好的學(xué)術(shù)成果。1986 年時(shí)任中國(guó)腐蝕與防護(hù)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、大連工學(xué)院火時(shí)中教授對(duì)該研究論文審定的評(píng)價(jià)指出“本文提出的誘導(dǎo)時(shí)間隨機(jī)變化的統(tǒng)計(jì)概念, 具有較大的理論意義與實(shí)際意義,且論文結(jié)構(gòu)緊湊,文字通順,圖表完整”。80 年代計(jì)算機(jī)在中國(guó)還未普及的時(shí)期,所有的圖表都是朱教授一個(gè)數(shù)據(jù)一個(gè)數(shù)據(jù)標(biāo)點(diǎn),連線,手繪制作而成。其后,曹楚南院士所編著的《腐蝕電化學(xué)原理》第二版(2004 年)和第三版(2008 年)中,以作為“小孔腐蝕誘導(dǎo)期數(shù)據(jù)分散性的分布統(tǒng)計(jì)” 收錄為該書參考文獻(xiàn)。 培根曾說,耐心是高尚的秉性 , 堅(jiān)韌是偉大的氣質(zhì)。在每一個(gè)字符之間,都凝聚著朱教授的耐心、專業(yè)與專注。

朱教授主持由南京化工學(xué)院主辦,曹楚南院士、張鑒清教授主講的全國(guó)

“電化學(xué)阻抗譜和等效電路解析軟件”研討班(1989年,南京)

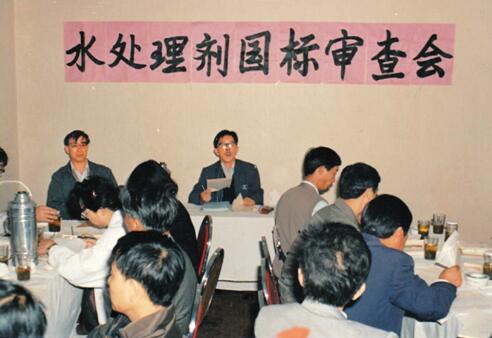

朱教授在“水處理劑國(guó)標(biāo)審查會(huì)”上作《水處理劑緩蝕性能的測(cè)定旋轉(zhuǎn)掛片法》

標(biāo)準(zhǔn)制定報(bào)告(1990年10月,杭州)

《安全工程大辭典》編委與南京化工學(xué)院院長(zhǎng)魏寶明教授等合影(1995年12月,南京)

與南京博物院文保所所長(zhǎng)萬俐(左1)、徐飛(左2)利用“青銅文物保護(hù)新技術(shù)

研究”成果,對(duì)西周青銅鼎、春秋青銅罍等進(jìn)行保護(hù)時(shí)合影(1996年)

親力親為 力求公正

朱教授曾為人民法院案件定性提供依據(jù)做技術(shù)鑒定,眾所周知,承擔(dān)此類技術(shù)鑒定案件的難度和風(fēng)險(xiǎn)較大,且責(zé)任重大,但最終提出公正、正確的技術(shù)鑒定結(jié)論,是具有實(shí)際意義和社會(huì)意義的。

1989 年江蘇某造紙廠聘請(qǐng)江蘇省某酸洗工程隊(duì)對(duì)該廠鍋爐進(jìn)行清洗,驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)鍋爐損壞。雙方對(duì)鍋爐造成損壞的原因爭(zhēng)執(zhí)不下。事后,廠方便訴訟至江蘇省某縣人民法院,該院委托南京化工學(xué)院進(jìn)行技術(shù)鑒定。當(dāng)時(shí)為了力求公平公正,作為主要負(fù)責(zé)人的朱教授,秉著尊重科學(xué)和實(shí)事求是的態(tài)度,親自爬進(jìn)鍋爐內(nèi)察看損害狀況,并搜集所需檢驗(yàn)的樣本,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)周密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼{(diào)研和實(shí)驗(yàn)證實(shí),被酸洗的鍋爐損壞原因是“酸洗過程操作不規(guī)范,導(dǎo)致鍋爐腐蝕損壞”。以此作為法院一審的判決依據(jù),后由經(jīng)(淮陰市)中級(jí)人民法院二次判決,仍認(rèn)定南京化工學(xué)院提供的“技術(shù)鑒定結(jié)論”正確,維持原判。

1994-2006年任中國(guó)腐蝕與防護(hù)學(xué)會(huì)腐蝕電化學(xué)及測(cè)試方法專業(yè)委員會(huì)委員

(連任3屆),與名譽(yù)主任委員曹楚南院士合影(1996年10月,杭州)

國(guó)家科技“十五”科技攻關(guān)計(jì)劃課題《金屬類文物的病害及其防治研究》進(jìn)展

匯報(bào)交流會(huì)時(shí)留影(2005年2月,杭州)

參加“2010年全國(guó)腐蝕電化學(xué)及測(cè)試方法學(xué)術(shù)會(huì)議”和“曹楚南院士八十華

誕”時(shí),與曹楚南院士合影(2010年8月,杭州)

在“盱眙大云山漢墓考古發(fā)掘和文物保護(hù)專家論證會(huì)”上,作青銅文物保護(hù)的現(xiàn)場(chǎng)發(fā)

言(2010年12月,南京)

精誠(chéng)所至 金石為開

1990 年之前朱教授在研究的過程中接觸過相關(guān)文物保護(hù)鑒定的項(xiàng)目,由此產(chǎn)生極大興趣,并開始密切關(guān)注和涉及青銅文物保護(hù)的研究。

朱教授告訴記者,大多數(shù)出土的青銅器文物,因在環(huán)境的作用下,都遭受不同程度的腐蝕,表面大多數(shù)積滿了各種類型的腐蝕產(chǎn)物。其中一類是有害銹,其特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)疏松、具有化學(xué)活性,形同粉狀,通常稱它為粉狀銹(俗稱“青銅病”),是一種惡性的膨脹銹,會(huì)使青銅器文物不斷蔓延擴(kuò)展致?lián)p壞,并能沾染其它青銅器文物,其危害極大。因粉狀銹(或稱“青銅病”)對(duì)青銅器文物危害的嚴(yán)重性,文物界喻為青銅器文物“癌癥”。為此,國(guó)內(nèi)外文物保護(hù)工作者進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá) 100 多年的研究,為尋求與探討一種比較簡(jiǎn)便和完善的保護(hù)青銅文物的方法而不懈地努力。1988年印度 M.C 卡羅爾等研究表明 2- 氨基 -5- 巰基 -1,3,4 噻二唑(2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 簡(jiǎn) 稱AMT)是一種很好的金屬緩蝕劑,對(duì)染有“青銅病”銅器進(jìn)行處理,證實(shí)它能除去粉狀銹,并在金屬表面上形成抗腐蝕、呈黃色的保護(hù)層。AMT 緩蝕劑完美之中的瑕疵在于黃色的保護(hù)層,無法達(dá)到文物保護(hù)法“修舊如舊”及“不改變文物原貌”的要求。

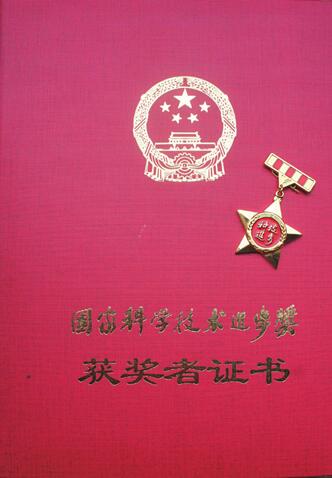

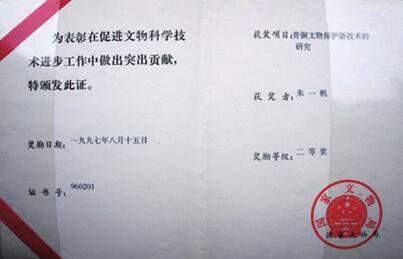

獲獎(jiǎng)證書與榮譽(yù)證書

朱教授及他的研究生持“修舊如舊”的原則,針對(duì)染有有害銹的青銅器文物保護(hù)開展一系列研究。1994 年由江蘇省文化廳協(xié)調(diào)南京博物院和南京化工大學(xué)(現(xiàn)南京工業(yè)大學(xué))聯(lián)合攻關(guān),共同承擔(dān)國(guó)家文物局和江蘇省科委《青銅文物保護(hù)新技術(shù)研究》課題項(xiàng)目,朱教授成為此項(xiàng)項(xiàng)目的重要負(fù)責(zé)人之一,憑借專業(yè)的知識(shí),認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度及堅(jiān)持不懈的精神,攻克了有青銅器“癌癥”之稱的粉狀銹頑癥,開發(fā)出一項(xiàng)青銅器文物保護(hù)的新技術(shù),為妥善保護(hù)青銅文物做出了貢獻(xiàn)。研究成果于 1996 年 4月通過國(guó)家文物局和江蘇省科委聯(lián)合組織的技術(shù)鑒定,在國(guó)內(nèi) AMT 及 AMT 復(fù)合物首次應(yīng)用于染有“粉狀銹”古代青銅器保護(hù),該項(xiàng)新技術(shù)研究在古代青銅器保護(hù)領(lǐng)域里達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,其關(guān)鍵技術(shù)是采用 AMT 的復(fù)配技術(shù)得到AMT 復(fù)合物;并將去除粉狀銹、置換氯離子、緩蝕和表面保護(hù)處理合為一步法處理與傳統(tǒng)所用的三步法比較有突破,有創(chuàng)新;使用該項(xiàng)新技術(shù)處理染有粉狀銹的古代青銅器,能有效地保護(hù),達(dá)到文物保護(hù)法“修舊如舊”及“不改變文物原貌”的要求。此外,研究表明 AMT及其 AMT 復(fù)合物比青銅文物保護(hù)中常用的 BTA(苯并三氮唑)能更有效地清除氯離子;AMT 及其 AMT 復(fù)合物是無毒的,而 BTA(苯并三氮唑)是有毒的。

青銅文物保護(hù)新技術(shù)已在青銅器文物保護(hù)中應(yīng)用,如南京博物院等展廳陳列和館藏的青銅文物,至今已長(zhǎng)達(dá) 21 年,經(jīng)觀察這些青銅器文物再未出現(xiàn)“青銅病”,且保持完整完好、穩(wěn)定。朱教授在此項(xiàng)目中的專業(yè)與態(tài)度受到國(guó)家與業(yè)界的一致認(rèn)可,憑借《青銅文物保護(hù)新技術(shù)的研究》于 1998 年 12 月 獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng),1996 年 12 月獲江蘇省文化廳特等獎(jiǎng);1997 年 8 月獲國(guó)家文物局科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。此外,1997 年《AMT 及其復(fù)合物在青銅上成膜、緩蝕機(jī)理》研究被立項(xiàng)為“江蘇省自然科學(xué)基金”項(xiàng)目,并于2002 年 3 月江蘇省自然科學(xué)基金委員會(huì)經(jīng)學(xué)科組評(píng)議,基金委員會(huì)審定,本項(xiàng)目評(píng)議等級(jí)為“良”。此項(xiàng)研究證實(shí)AMT 及其復(fù)合物能清除古代青銅器的粉狀銹(青銅病)和保護(hù)的可靠性,并揭示在青銅上成膜、緩蝕保護(hù)的機(jī)制,此項(xiàng)研究已發(fā)表論文 8 篇(其中 3 篇為SCI 收錄),富有一定創(chuàng)新性,可作為研究青銅文物保護(hù)的一個(gè)范例,此項(xiàng)研究將促進(jìn)金屬腐蝕與防護(hù)科學(xué)技術(shù)與文物保護(hù)科學(xué)技術(shù)的有機(jī)結(jié)合,使青銅文物保護(hù)科學(xué)研究在新層次上的發(fā)展,并拓展金屬腐蝕與防護(hù)學(xué)科的研究?jī)?nèi)容和研究方法。

獲獎(jiǎng)證書與榮譽(yù)證書

退休后的朱教授如愿以償,分別被聘請(qǐng)為南京博物院文物保護(hù)科學(xué)技術(shù)研究所顧問,及江蘇省文物局聘為《江蘇省文物保護(hù)專家組 (文物科技組) 成員》 。

此后便一直與南京博物院文保所共同進(jìn)行文物保護(hù)領(lǐng)域中腐蝕與防護(hù)的研究工作,著重于青銅器文物保護(hù)研究。至今,仍為江蘇省文物局和南京市文廣局參與專家評(píng)定和審核“文物保護(hù)工程與修復(fù)設(shè)計(jì)方案”等。

保護(hù)前形貌

保護(hù)后形貌

彼此尊重 一片冰心

談起自己的教學(xué)和科研工作,朱教授認(rèn)為尊重非常重要,有學(xué)生才會(huì)有老師,作為一名教師首先應(yīng)當(dāng)尊重學(xué)生,并尊重老師,尊重同事。在教學(xué)科研的工作過程中,朱教授平易近人,一片冰心,傾力奉獻(xiàn)。

伴隨著回憶,朱教授想對(duì)曾經(jīng)幫助扶持自己的教授及單位表示感謝。感謝楊璋教授、 朱祖恒教授、 周本省教授、魏寶明教授、 龍荷云教授、 曹楚南院士、李瑛教授、林昌健教授、田中群院士、毛秉偉教授、南京博物院副院長(zhǎng)奚三彩研究員、文保所萬俐研究員及徐飛研究員等在教學(xué)和科研工作的幫助和教研室、文保所同事的關(guān)心與支持。感謝在課題研究中得到中科院金屬腐蝕與防護(hù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和廈門大學(xué)固體表面物理化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室鼎立支持。《青銅文物保護(hù)新技術(shù)研究》及《AMT 及其復(fù)合物在青銅上成膜、緩蝕機(jī)理》的研究課題感謝國(guó)家文物局、江蘇省科委自然科學(xué)基金和金屬腐蝕與防護(hù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的資助,南京工業(yè)大學(xué)和南京博物院領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及南京博物院文保所和南京工業(yè)大學(xué)科研人員的幫助。

后記:

專業(yè)、專注、耐心、認(rèn)真、尊重、奉獻(xiàn)是朱一帆教授科研人生的關(guān)鍵詞。認(rèn)真專注的態(tài)度,無私奉獻(xiàn)的精神,尊重彼此的人格,感謝朱教授這位穿梭于古代與近代的智者為我們還原歷史的本色。

人物簡(jiǎn)介

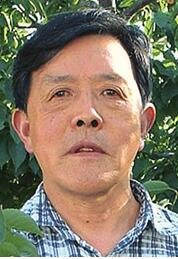

朱一帆教授

朱一帆,1938年3月出生于浙江省寧波市。南京工業(yè)大學(xué)教授, 1999年聘為華東船舶工業(yè)學(xué)院兼職教授。2002年聘為南京博物院文物保護(hù)科學(xué)技術(shù)研究所顧問。2002年江蘇省文物局聘為《江蘇省文物保護(hù)專家組(文物科技組)成員》。2007-2009年聘為南京工業(yè)大學(xué)本科教學(xué)督導(dǎo)員。1990年開始培養(yǎng)碩士學(xué)位研究生,共指導(dǎo)7位碩士學(xué)位研究生畢業(yè)。

系中國(guó)化學(xué)、化工學(xué)會(huì)、中國(guó)腐蝕與防護(hù)學(xué)會(huì)、中國(guó)化工防腐蝕技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)文物保護(hù)技術(shù)協(xié)會(huì)會(huì)員。1985年任中國(guó)腐蝕與防護(hù)學(xué)會(huì)化工專業(yè)委員會(huì)委員(1屆)。1994-2006年任中國(guó)腐蝕與防護(hù)學(xué)會(huì)腐蝕電化學(xué)及測(cè)試方法專業(yè)委員會(huì)委員(連任3屆)。1992年中國(guó)化工防腐蝕技術(shù)協(xié)會(huì)聘為《化工防腐專家網(wǎng)絡(luò)成員》。

發(fā)表論文共發(fā)表論文40余篇,其中核心期刊論文25篇,國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議論文4篇。

主要獲獎(jiǎng)項(xiàng)目1《青銅文物保護(hù)新技術(shù)的研究》 獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)(1998年12月),(1996年12月獲江蘇省文化廳特等獎(jiǎng);1997年8月獲國(guó)家文物局科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng))。2 《工業(yè)水處理技術(shù)》獲國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)部科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)(1999年12月)。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

官方微信

《腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414